- 分享到:

- 全屏阅读

- 放大

- 缩小

- 默认

网络剧的破与立:在迷雾中重构信心场

时间:2025-07-16

当前,长剧集行业正面临深度调整。一方面,内容产能放缓、题材趋同、项目周期拉长,剧集生态亟待重塑;另一方面,短视频、游戏等新型娱乐方式快速崛起,用户注意力加速转移,行业整体信心遭遇严峻考验。如何在创作迷雾中重建方向感、穿越周期波动,成为当下从业者的集体命题。

在第三届北京网络视听艺术大会网络剧创作研讨中,多位平台、机构与创作一线嘉宾围绕“剧从何来、热从何起、路向何方”展开深入探讨,试图在守正与创新之间,为长剧集找到一条可持续发展的内容之路。

有穿透力的内容从未过时

“剧集是大众的艺术,它承载了集体情绪,也记录着时代精神。”爱奇艺首席内容官王晓晖直言,尽管行业遭遇增长瓶颈,但真正具有穿透力的内容从未过时。为此,爱奇艺提出“向上创作、向下共情”的指导思想,并不断通过精品剧集回应现实生活。《我是刑警》《我的阿勒泰》《唐朝诡事录》等作品,正是在观众情绪共鸣与类型融合创新中脱颖而出。

这一理念,也体现在现实主义题材的持续走热中。西嘻影业创始人兼首席执行官杨晓培认为,现实题材创作的关键在于“真”,但这份“真”并非简单的生活复制,而是对情感细节、人物逻辑的精细打磨。她以《六姊妹》《烟火人家》《焕羽》等剧为例,认为创作者应避免堆砌话题、陷入苦情叙事,而是用有温度、有灰度的人物关系承载社会现实——“真实,是藏在生活褶皱里的疼痛与共情。”

这种从人民中来、为人民而写的创作理念,正是主管部门所倡导的方向。北京市广播电视局党组成员、副局长王志介绍,在“北京大视听”机制引导下,平台与制作方正被引导深入现实、挖掘生活、提升内容价值,推动网络剧向思想性、艺术性与可看性兼具的方向迈进。

而具体到创作的落地实践,演员同样是连接剧本与观众的关键环节。国家话剧院演员刘端端在发言中谈道:“我们不是在演‘设定’,而是在重建‘真实’。”在《庆余年》中,他通过对角色动机的反复揣摩、细节塑造的精准控制,将二皇子这个人物的复杂性格从“纸上设定”变为“荧幕灵魂”。他强调,演员的终极任务是“把剧本中的文字变成真实的人”。

对于“真实”这个命题,导演王育萌则从地域文化的角度切入。他以执导的《漂洋过海来送你》为例,认为京味剧不应局限于方言与市井气,而应以北京文化的“大气度”展现普通人与时代的联结。故事的平视姿态和人文气质,体现的是对城市精神的当代表达。

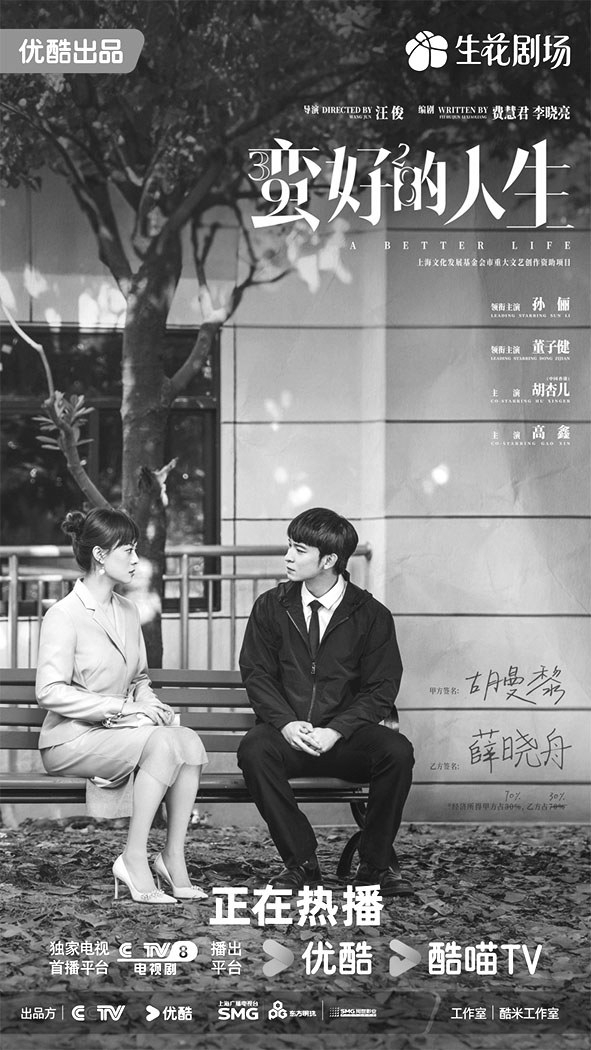

在这一理念下,不同区域文化题材也正在被重新激活。SMG尚世影业总经理周瑜分享了《蛮好的人生》的创作历程,这部剧以方言、都市民生议题撬动年轻观众情绪共鸣,甚至带动现实中的保险产品成为爆款。她认为,长剧集仍具有价值,只要内容足够动人、人物足够鲜活,观众依然愿意花时间看完一段故事。

先进的工具打开创作边界

如果说“真实的内容”是网络剧的核心,那么“先进的工具”则是为创作打开新边界的引擎。随着视听技术的迅猛发展,网络剧也不再只是技术的使用者,更逐渐成为技术语言的创造者和推动者。

“我们要让技术为艺术服务,而不是让艺术适配技术。”王晓晖说,“以虚拟制作为例,爱奇艺不仅通过数字资产库和虚拟拍摄系统大幅降低实景搭建成本,还将该系统向创作者全面开放,提升导演与演员的即时调度能力,打破了以往‘预设拍完’的拍摄逻辑。”在王晓晖看来,当下技术的使用不再只是“叠加一层效果”,而是被真正嵌入到内容构建与情绪表达之中。

王育萌也在创作中深刻体会到技术所带来的转变。在《漂洋过海来送你》拍摄过程中,团队不仅调动了多元拍摄手段,在北京与美国之间远程联动协调,还在现场使用可视化工具进行快速搭建与镜头预演。他表示,数字影像技术让剧组不再被场地、天气等传统因素所限制,让年轻导演获得更自由的表达空间。他说:“对于我们这种小团队来说,技术就是效率和机会,但关键是你有没有故事、有没有情感,技术只是帮你说出来。”

从内容制作延伸至后期传播,技术同样在重构“剧集生命力”的运行逻辑。《蛮好的人生》的成功传播不仅依赖剧本与表演,还得益于精准的数据支持与社交传播模型的引导。周瑜回忆:“每一场营销会议,我们都和平台一起开到深夜。”最终,“胡曼黎哭着烧菜”这场戏成为抖音上的情绪引爆点,其背后正是“技术+情绪”的精准共振。

除了平台与制片方积极拥抱技术,不少演员也成为新技术的直接受益者与探索者。刘端端坦言,话剧训练带给他的是强烈的现场感和人物沉浸能力,而现代拍摄技术则让这种沉浸能够更高效地转换为荧幕表达。他说:“技术不能替代情感,但好的技术能精准托举情感。”

共生的机制扛起行业未来

网络剧行业的健康发展,不能仅靠创作者的个人突围,也不能依赖平台一方的内容投注。真正能穿越周期的产业生态,往往建立在“共生”的基础之上。王晓晖打了一个生动的比喻:“剧集行业的价值链如同一片森林,没有一个平台、一个创作者、一个公司能独自扛起整个行业的未来,唯有阳光雨露共享,方能生生不息。”

在这种理念之下,平台、制作方与创作者之间的协同机制被重新定义。以爱奇艺为例,其针对剧集体量、项目类型、内容定位推出了多样化的分账与合作模式。例如,电影剧集采取票房式分账制度,“微剧场”支持内容短平快的快速变现机制。这些策略不仅提升了行业中小团队的活力,也在一定程度上重构了剧集产业的风险结构与收益分配逻辑。

杨晓培对此深有体会。她回忆自己在西嘻影业创业初期,平台方给予了充分的创作空间与节奏尊重。“一部好剧从立项到播出,最长不能超过13个月”是她制定的内部工作节奏,而爱奇艺则在这个周期内提供了从审核、平台导流到剧场化运营的闭环支持。“没有良性的机制,就没有稳定的创作生态。”她直言,创作者最怕的是孤军奋战,最需要的是被“看见”。

刘端端则从表演者视角补充了信任机制的重要性。他说:“一个角色能被立住,从不是靠演员自己,而是所有人的共同支撑。网络剧的‘即时回响’机制虽然能放大创作者的成就感,但更需要行业提供安全创作空间,让演员敢于尝试、敢于失败。”

这一共生机制背后,正是各方对长期主义的价值共识。在平台加速流量去中心化、内容多元分发的今天,剧集生命周期的“长尾效应”正在成为新常态。周瑜分享《蛮好的人生》的经验指出:“剧播完并不等于话题终结,相反,它可能是文化价值释放的开始。”《蛮好的人生》就带动了同名保险产品上线、抖音热梗引爆跨次元联动,形成从剧集到现实、从角色到IP的多维拓展路径。