- 分享到:

- 全屏阅读

- 放大

- 缩小

- 默认

回忆和大利先生同事的岁月

来源:中国新闻出版广电报 时间:2025-07-09

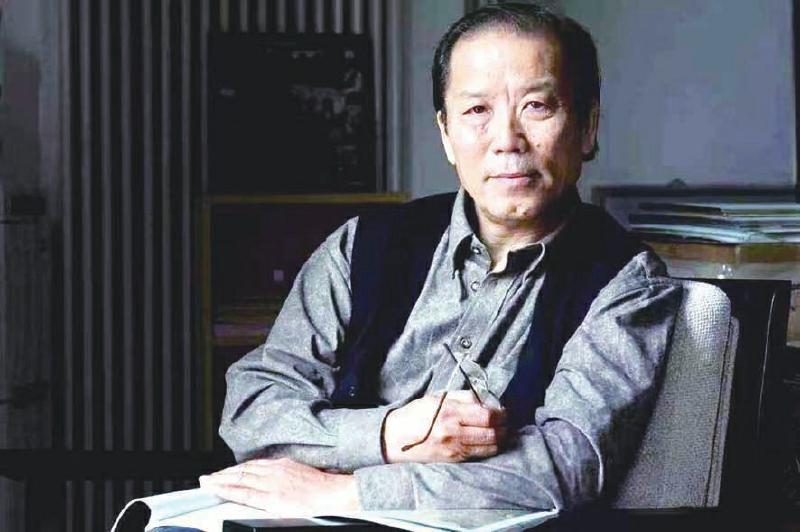

程大利

前几天,接到老领导程大利先生的电话,一阵惊喜。三十多年前的往事涌上心头……

那年我刚转业到出版社,大利先生是我到地方后的第一位领导。

之前我并不认识他。第一眼看到他谦和的神情和儒雅的举止,顿时消失了距离感。聊了一会儿完全放松下来,能感觉到先生身上的学问和读书人的背景。

先生让我先从事出版社的文秘工作。他似乎觉察到我的犹豫,鼓励我说:“大胆工作,在工作中学习。”

首次为全社写工作总结时,我吭哧三天才交差,估计领导最少也得修改一两天。哪晓得次日一大早,先生就把改好的稿子交给了我。十几页的总结稿,已被他改成一片红,几乎重写了一遍。先生肯定是熬了通宵才改出来的,自己顿感惴惴不安,等着挨领导的批评。没想到大利先生却安慰我:“你刚进社对工作还不熟悉,没关系,熟悉就好了。”他充满善意的微笑打消了我的顾虑,那带磁性的声音一直留到今天。

在先生的耳濡目染下,我拿出当兵的狠劲,边工作边学习,狂补美术专业知识,钻研出版业务,工作很快上了轨道,江苏美术出版社的宣传工作得到业界好评,我也因此受到了表彰。

现在的年轻人爱把“996”挂在嘴边。其实,在大利先生主政苏美社的那些年,很多同事都在按“996”干活。先生作为一把手率先带头,工作不分昼夜,哪怕出差也带上一堆书稿审读。平时在办公室,或与员工谈工作,或接待作者(多是画家、学者),要不就是和班子成员商量工作,不说忙得四脚朝天,也是分秒必争。先生给自己的一本文集命名《宾退集》,意思是这些文章都是夜深人静时动笔完成的。

那年月没有加班费,也没有夜餐补助,大家自觉自愿地加班。省出版局的老蒋局长多次发现他下班时,出版大楼里其他社的楼层灯都熄了,只有美术社的几个编辑室窗口还亮着灯。记得筹备建社十周年展览时,每块展板都是出版社编辑们自己动手完成。那时还没有电脑制作,从设计到每一件模型制作全靠双手,真是“八仙过海,各显神通”。大利先生与大家一起忙乎,追求最完美的视觉效果,一连好几天夜以继日,硬生生把一场出版成果展升华成轰动古都金陵的一次设计和出版完美融合的艺术展。开展后好评如潮,苏美社在社会上名声大振。

先生主政苏美社那些年,是该社的黄金岁月。一本又一本重要的画册接连出版,《中国民间秘藏》《李一氓藏画选》《中国油画》《苏联民间美术》《中国砖铭》《中国贵州苗族绣绘》《中国当代美术研究》等,还有规模宏大、皇皇几十卷的《敦煌石窟艺术》和《老房子》等大型出版物相继问世,出版社因之成为媒体关注的对象,几次上了中央电视台《新闻联播》。

大利先生访问新加坡时,一幅幼儿园挂图《走路轻,说话轻,放下东西也要轻》触动了先生的神经,美术家为孩子的养成教育能做些什么呢?由先生创意构思,苏美社领导集体上阵,组织全社力量在几个月时间内完成的国内第一套儿童养成教育图书《童规》诞生了,一出版就深受儿童和家长的欢迎,首印80万套很快销售一空。《新闻联播》在40天里两次播出《童规》的出版消息,还有一期《焦点访谈》。央视记者采访时问他《童规》成功的秘诀,先生回答:“这是苏美社集体的智慧,我们苏美社藏龙卧虎,人才济济。”

1997年先生被选调进京,担任人民美术出版社的领导。对大利先生的调走,单位老同事依依不舍,我也有一段时间怅然若失,连续多年给先生寄贺卡。很多同事也和我一样,大家都怀念和他一起工作的日子。

我常想这是为什么呢?难道就因为先生曾是我的领导吗?当然不是,是因为先生身上有一种浓郁的人情味。

为了把书法家乐泉调到苏美社里来,他一次又一次地跑局人事处。一位编辑工作拖拉,有领导主张给予严厉批评,被先生制止。他说:“首先,要看他的工作成果。他编辑的书读者喜欢,又能获奖,这是社里的人才,应该帮助他改进,提高工作效率。”

苏美社去北京办《老房子》图片展时,卧铺票一票难求,先生和大家一起坐十几个小时的硬座到北京。一下火车,先生不顾舟车劳顿带着大伙直奔展场工作。第一次在国家博物馆巨大的展厅布展,时间紧,要求高,工作量非常大。先生和大家一起布展。累了,一拨人就靠着墙角,边歇息边听先生讲笑话逗乐儿。

那次图片展动静很大,领导和媒体记者很关注,最兴奋的是前来观展的首都观众。一股关于中国传统老房子的文化热,悄然在海内外蔓延。

当记者就老房子话题采访先生时,先生让记者去采访选题策划人和责编朱成梁,采访摄影家李玉祥。他说:“这套书和图片展的秘密都在他们两个人身上。他们扛着相机与推土机赛跑,抢在老房子被拆前留下最后的瞬间。”而我知道,作为一把手的先生,为了这套选题进入国家出版规划出了多少力,从资金落实到印刷装订费了多少周折!

江苏是全国最早出版单张年历和挂历的省份。山口百惠的照片和亚当斯的黑白风光全开像通过苏美社的出版,走进了千家万户,成为那个时代年轻人的共同记忆。不仅如此,苏美社的中堂、四条屏和单张年历因为创新迭出,不仅获得了很高的订货码洋,还屡屡在全国评奖中获奖。

这些贴近生活、深受农民喜爱的出版物的不断推出,和先生熟悉农村,经常带领编辑到农村调研,掌握图书市场的第一手信息大有关联。当然,还有店社联谊会上的公关,不仅苏美社的员工,很多书店的经理和订货人员,以能和先生成为朋友而自豪。先生身上浓郁的“人情味”,大概也是他的天性。

2008年1月,先生从中国美术出版总社领导岗位上退休。同时,他被中国国家画院聘为院务委员、导师委员会委员。接着,被中国艺术研究院聘为研究员。先生的艺术家生涯又开启另一个传奇。

今年,先生80岁了。我在先生的古风《八十抒怀》中读到了这样的诗句:“白发老学童,尚喜未瞽聋。为问青藤杖,可许攀云嵩。”诗言志。已在高峰的先生,抒发了仍将登攀的壮志。我想,老领导程大利先生,是在激励自己开创更高的境界,实现人生的座右铭——“完成最好的自己”。

(作者为江苏科学技术出版社原副总编辑)