- 分享到:

- 全屏阅读

- 放大

- 缩小

- 默认

从“e批评”到新时代文学批评的传承与赓续

以编辑为舟,溯批评长河而上

来源:中国新闻出版广电报 时间:2025-04-14

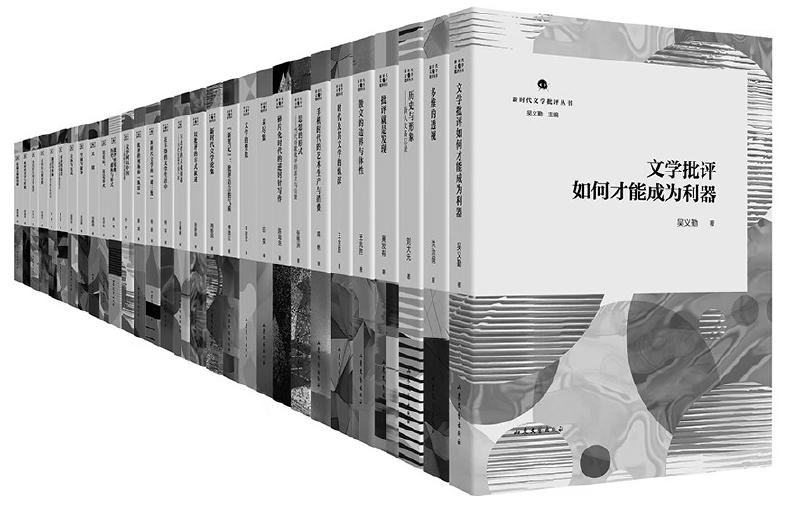

近日,由山东文艺出版社出版的“新时代文学批评丛书”与广大读者见面。这部丛书的选题构思,源于2022年4月中宣部举行的首场“中国这十年”系列主题新闻发布会,但山东文艺出版社对文学批评领域的关注始于更早。

2004年,时任山东师范大学教授、博士生导师吴义勤与山东文艺出版社共同策划的“e批评丛书”横空出世,以“60后”批评家为主力,勾勒出“e时代”文学批评的青春图谱。世纪之交,互联网初兴,文学批评的边界与形式尚未定型,“e批评丛书”便以敏锐的学术触角捕捉到了新世纪文学的脉动,成为一代文学批评人的精神坐标。彼时,我刚进入山东师范大学中文系读书,在图书馆读到23卷本的“e批评丛书”,求知若渴。后来因缘际会进入山东文艺出版社工作,并约请到中国作家协会副主席、书记处书记吴义勤再度主编“新时代文学批评丛书”,也是很有意思且奇妙的一件事情。

20年后,“新时代文学批评丛书”顺利出版,恰似在时光长河中续写了文学批评新的篇章,这种跨越时空的对话,不仅是对批评史的致敬,更是对文学批评使命的再确认。正如主编在总序中所言:“两套丛书虽然侧重点不同,但形成了一种巧妙的呼应,构成了一种互补关系,具有了批评史意义上的整体性。某种意义上,它们就是一种特殊形态的近30年来中国文学批评的发展史。”

展现新时代文学丰富生态

回望策划之初,中国作家协会提出“新时代文学”这一命题时,作为策划编辑的我便意识到,新时代十年,文学创作与批评面临前所未有的变革,文学批评的延滞性可能会成为制约创作与理论对话的瓶颈。AI技术重构文学生产与传播方式,新媒体催生文学批评的碎片化与跨界融合,传统批评话语遭遇解构与重构的双重挑战。作为与文学创作始终并肩的同行者,文学批评亟须以镜鉴的姿态梳理经验、呈现成就、直面问题。因此,在选题方向上,与主编多番沟通后,丛书敲定以“全面梳理成果、剖析问题、探索路径”为呈现目标,兼具“全景式”与“深刻性”,这样的高标准严要求无疑令人鼓舞,对丛书参撰者和出版者来说更是一种激励与鞭策。

在内容方面,则聚焦于作家作品研究、文学现象批评与症候性反思;规模从最初商定的致敬“e批评丛书”的23卷,扩充为吸纳“80后”新生力量的30卷;批评对象则覆盖了小说、诗歌、散文、网络文学、科幻文学等多个当下最具影响力的文学门类。

后来我在带领项目团队编纂出版的过程中,欣喜地发现丛书摒弃了我们之前担忧的碎片化与单一化,不仅收录对莫言、贾平凹等经典作家的深度解读,也关注网络文学、科幻文学、AI写作等新兴现象;多元门类的覆盖更是展现了新时代文学的丰富生态,打破了传统批评的学科壁垒,推动了跨门类研究的融合创新。丛书既有对经典理论的继承,也有对新语境下批评范式的探索:从文本细读到文化研究,从历史反思到科技展望,批评家以多元视角构建起具有中国特色的批评话语体系。

被学界誉为动态的“文学年鉴”

为确保这套大型丛书的学术质量达到新的高度,在遴选作者时,我们与吴义勤老师和特聘顾问崔庆蕾师兄达成了共识:各分卷写作者须是长期持续坚守在新时代文学批评现场并卓有成就的优秀批评家,年龄结构上要涵盖“60后”“70后”“80后”,要强调“在场感”。在庆蕾师兄的帮助下,我诚恳认真地撰写了约稿信,项目得到阎晶明、洪治纲、谢有顺、黄发有、张新颖、贺仲明、张学昕等著名学者和文学批评界前辈的关心与支持,继“e批评丛书”后,诸位老师再度为“新时代文学批评丛书”赐稿。何平、宋明炜、南帆、刘大先、姜涛、杨庆祥、傅逸尘、丛治辰、陈培浩等时贤新秀,也先后加入本套丛书,最终丛书撰著队伍拥有了学界老中青三代批评家领军阵容。

这种代际交融的格局,直面技术革命与批评转型,暗合了文学批评从“经验型”向“理论型”、从“个体化”向“体系化”演进的轨迹。批评家以各自不同的批评笔墨,或犀利独特,或严谨扎实,或自由放达,诉说着他们作为文学批评家的良知、正义、职责以及对于新时代文学的独到见解与鲜明立场,撇开浮沫,洞入真知,再现了文学的本真状态与精神走向。

从推动学术发展的角度来看,“新时代文学批评丛书”凭借其强大的作者阵容,立足于新时代以来文学批评的宽广视野,聚焦文学现场的热点现象与审美命题,忠实铭刻作家笔下的人民性与时代性,剖析技术变革对艺术生产的冲击,更直面全球语境下中国文学探索的独特路径,显示了宽阔高远的学术视野和兼容并包的大家风范。

丛书启动后不久,便得到股份公司领导、社领导和编委会的高度认可,获股份公司重点项目专项扶持资金,并以其时代性和前瞻性,入选2024年度国家出版基金资助项目、国家新闻出版署“十四五”国家重点出版物出版规划增补项目,出版后更是被学界誉为一部动态的“文学年鉴”。这些荣誉为丛书的出版提供了保障,更是对我们这个项目出版价值的高度肯定,我们由衷地喜悦,并充满感激。

文学批评使命再出发

丛书的编选过程,堪称一场学术理念的碰撞与融合,吴义勤老师和庆蕾师兄发挥的把控作用功不可没。30位作者中,既有阎晶明、南帆等深耕文学史研究的学者,也有宋明炜、桫椤等关注媒介变革与网络文学的新锐批评家。如何在代际差异中提炼共性,成为编辑团队面临的现实挑战。

在这个过程中,庆蕾师兄实实在在帮我分担了很多审稿、统稿的事务性工作,回顾当时的往来邮件和聊天记录,既有围绕书名、体例、注释的细节,也有关于学理问题和敏感话语的建议。在编辑出版过程中,第二编辑室的同事们承担了丛书的编校工作,齐心协力,精益求精,用追求完美的工匠精神保证了丛书的出版进度和编校质量。丛书自2022年启动,2023年陆续交稿、审稿、改稿,封面和版式经过多番设计。列入国家出版基金资助项目后,为提升这套丛书的审美,美编老师果断推翻之前的设计方案,重新进行装帧设计,精心打磨每个细节后,封面最终将传统与现代、文学与学术、抽象与具象完美融合在一起。这一切,都让我心生温暖和力量。

皇皇30卷的“新时代文学批评丛书”在历经艰辛之后,终得圆满。从“e批评丛书”到“新时代文学批评丛书”的学术赓续,共同勾勒出中国文学批评的演进轨迹:从上世纪90年代的“破冰”与“自我确证”,到新时代的“体系化”与“跨界融合”。吴义勤老师将这场跨越20年的丛书接力视为一部“特殊形态的批评史”,而编辑团队则在这两套丛书中,见证了一代代批评家的精神传承、学术突破与薪火相传。

作为策划编辑,我深感这套丛书不仅是学术成果的结集,更是对文学批评使命的再出发;它以800万字的厚重,回应了习近平总书记“以文化人”的嘱托,更以开放性与批判性,为新时代文学批评标注了精神坐标。

未来,愿这套丛书如一座灯塔,照亮文学批评在技术浪潮与时代变局中的前行之路。而我们,将继续以编辑为舟,载着理想与热忱,溯批评长河而上。

(作者系山东文艺出版社副总编辑)