创造幻想文学的别样风景

来源:中国新闻出版广电报 时间:2025-03-21

满达看见周围是一座大森林,近处和远处长着红皮云杉、兴安落叶松。树下开着野花,有开蓝花的燕雀草,开小白花的鼠李。他像被控制了一样在石头滑梯上拐来拐去。斑啄木鸟从白桦树上飞起来,有个声音说:“又来一个,又来一个。”

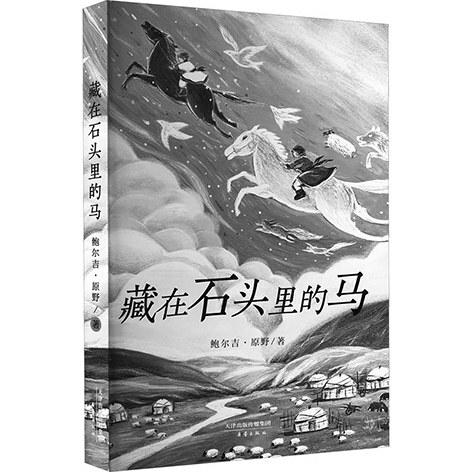

——摘自《藏在石头里的马》

鲍尔吉·原野的《藏在石头里的马》(新蕾出版社),是我近年来读到的相当优秀且独特的原创幻想儿童文学作品。此书名抛出了一个悬念:“马怎么会藏在石头里?”等到读完小说,你会发现这个题目其实是人生哲理的一个形象体现。

写作幻想文学需要思考的一个重要问题是——如何连接和出入于幻想与现实。这部以内蒙古草原为背景的小说用了一个颇具地域性的方式:两个男孩巴图和满达在玩摔跤时,神奇地穿过印刻岩画的石头,进入草原国度。这种从现实进入幻想的方式在世界经典童话和幻想小说中也有,而《藏在石头里的马》则别具一格,具有民族性和原创性,创造属于“中国故事”的气息和质感。

与如何进入幻境的故事起点相关的另一个端点,是如何从幻境回到现实。故事中接近结尾的部分,变成马的灰兔选择了变回原来的灰兔,那么由人变成马的孩子最后是不是也选择变回孩子呢?作者给出的结尾不落窠臼:巴图和满达决意要以马的样子重回家乡,那后面他们会经历什么呢?这个具有开放性的结尾留给读者自己去想象或者续编。这一身份选择问题其实具有普遍性。我们的身份会随着人生的经历而变化,当我们有了某种新的身份和经验之后,我们是不是还愿意回到从前?该以怎样的姿态或心态回去?作家用一种带点顽皮的轻巧结尾,引发令人深思的人生追问。

故事中的马郡这一草原王国,是具有内蒙古草原经验的作家的鲜活创造。这些动物带着自己曾有的生活和对于生活的理解,在转变身份之后重新学习和体验,能用一种复合或更新的眼光来看待生活,发现自己的真正需求和愿望。枣红马是一位智慧的长者,但这个长者不是高高在上地给出建议,而是给予孩子们自主选择的权利,让他们经过尝试和历练去找到自己想要的生活。从花尾榛鸡变成的母马野美丽把人类和鸟类进行比较:“人类勉强能听到别人喊自己的名字就不错了,而自然界的其他动物能听到无数声音——微小的声音、遥远的声音、天空和大地的声音,都能听到。”这一不无真知灼见的比较,可以让自以为是万物之灵长的“人”放下自大。故事中诸如此类的角色都被塑造得相当丰满,其人生历程和感悟常会带来令人心有戚戚或惺惺相惜的触动。

即便是主角巴图和满达——由两个男孩变成的马也有不同的个性。有意思的是,变成马之后,这两个孩子坚持要用自己的蒙古族名字。在《永远讲不完的故事》《千与千寻》等优秀幻想作品中,丢失和寻回自己的名字成为具有隐喻性质的成长过程和仪式。但鲍尔吉·原野没有走这个套路,而是让这两匹马依然使用分别意为坚固和圆满的人名,暗示了尽管他们变成了马,但内心依然秉持人的灵魂和追求,也会有他们的道德判断、价值重塑。

《藏在石头里的马》写得很美,体现了作者精到的散文笔力。这个故事也写得很欢乐,角色之间的对话幽默感十足。书中有对社会人性的洞察和生命境界的深刻理解,但作家没有以正襟危坐式的姿势去写,而是用一种举重若轻的方式,营造了一种“滑稽美学”的磁场。这需要掌握尺度精当拿捏,是一种有难度的思想操练和艺术功力。

在不断地欢笑之余,故事也带给我们许多感悟,比如:“我的人生是不是也可以变种方式呢?”每个人都向往自由的灵魂,这本书提醒我们——可以打破预设,去尝试别的样子,去成为你想要成为的样子,去领略新鲜多样且意趣丰盈的人生风景。