影视架构中的文学表达

来源:中国新闻出版广电报 时间:2025-01-24

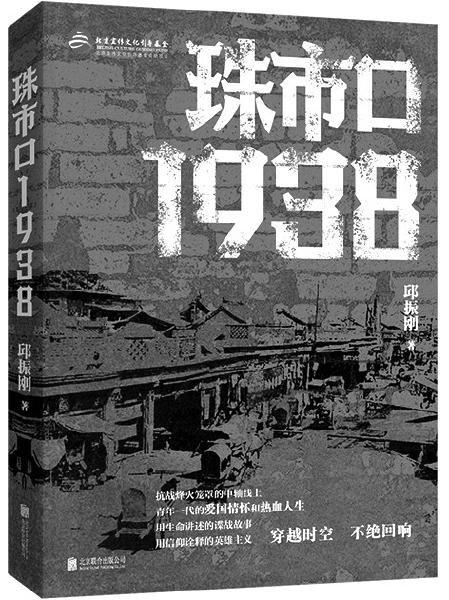

一口气读毕北京作家邱振刚的长篇小说新作《珠市口1938》(北京联合出版公司),颇有酣畅淋漓、意犹未尽之感。回过头一想,我读到的似为两部作品:一部文学的,一部影视的。因两部作品完全互嵌互融,故而准确地讲,这部小说既是文学的,又是影视的;我是在文学中看影视,又是在影视中读文学。

文学要求在一张纸上向内深掘,用文字直指灵魂和人性;影视要求在一块屏幕上向外展形,用声口、五官、身体和动作将内里的灵魂和人性拔出来,演绎成立体的、活灵活现的故事现场。对一位作者来讲,能够做到向内、向外两兼顾,写出上乘之作,是极考验手艺的。那么,读《珠市口1938》,具体来说,我读到了什么呢?

热血救国的主题。小说故事选择在抗战时期的1938年,其背景为武汉会战。空间区域以北平珠市口为圆心,辐射平西、居庸关、燕京大学等点位。大家抛洒热血的过程中,先为记者后为矿工的黄一杰失去一条腿,而主角青年苏慕祥、中年文四方更是献出了宝贵的生命。全书的这脉主题,龙脊一样支撑着小说的架构,持续激发着读者血液里的家国情怀。

性格鲜明的人物。时空、背景和主题一旦设定,作者只需将故事各方人物码出来,叙事的坡度就出现了。坡度一出现,故事就自然而然像流水一样流了下来,越流收纳的支流越多,越流越宽阔。邱振刚笔下有各方人物代表,性格、形象被作者处理得各不相同,分辨度不可谓不高。国文教员苏慕祥的策划力和果决,中共特工穆立民的自信和智慧,都让人过目不忘。

不断反转的故事。作品当有思想性、艺术性和可读性,就小说而言,我以为其中的艺术性和可读性有很大一个占比,是可以通过反转来实现的——《珠市口1938》正是如此。暗流汹涌,惊心动魄,一个悬念尚未结果,又扯出另一个、另两个悬念。故事总是朝着想不到的方向发展。作者不将线索拴死,而是留下活结,将想象和再创作的可能交给了勤于思考的读者。

气质独特的地域。《珠市口1938》是一本京味比较浓郁的小说。书中一众京城人的腔调、衣饰、饮食和做派,风俗习性,气候节令,以及建筑形态,无不充溢着京城城里城外的特别气质。至于对珠市口等地的交通、街区、建筑和环境的描写,则完全可以当非虚构来读。不觉间,仿佛面前的纸页成了按图索骥的打样。

读《珠市口1938》,除了读到上述四种小说话术,我以为该书的结构也是一个可圈可点的长项。正叙、插叙、倒叙都有了——但它们都被包含在齐头并进的多头叙述中,而这正是影视作品“板块漂移”、转切自如的经典架构。