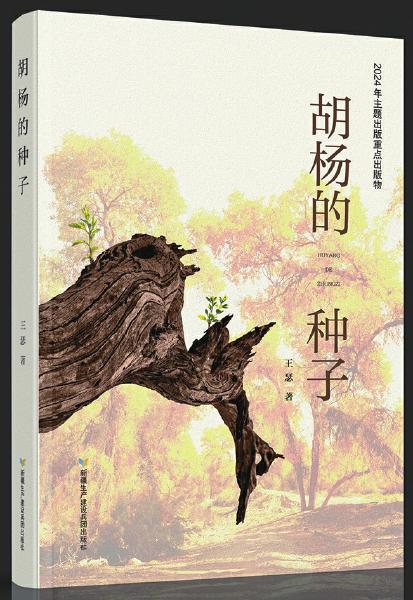

《胡杨的种子》

为“沙漠学府”谱写的时代颂歌

来源:中国新闻出版广电报 时间:2025-01-09

由新疆生产建设兵团出版社近期出版的《胡杨的种子》(新疆生产建设兵团出版社),是作家王瑟最新的长篇报告文学作品,其以时间为轴全景式地展现了塔里木大学创立至今的艰辛历程与不凡成就。

在透视历史纵深与呈现时代格局的同时,王瑟以深邃的思考和具有“在场”感的笔触构建了一个多维度、立体化的叙事空间,使万千读者仿佛置身于遥远而神秘的塔里木,并亲身经历了那段辉煌的“文化垦荒”岁月。非常难得的是,王瑟从浩如烟海的历史文献与近400位采访对象丰富而庞杂的讲述中,精心拾取、编织、熔炼……将一系列纷繁复杂的人和事巧妙地融合、串联在一起,还原了塔里木大学建校办学的历史面貌与时代特写,既揭示了其“平凡孕浩气,寒岁显英雄”的内在动因,又生动展现了200多位师生在不同历史阶段所面临的种种困境,讲述了他们凭借非凡的智慧与坚韧的品质成功突围的大不易。而这一过程,不仅是对个体经验的深入挖掘,更是对集体记忆的深情唤醒,形成了一个连贯而引人入胜的叙事整体。

王瑟以其“在场”的感知与“行走”的阅历领悟着大漠荒原的可怖,“看见”了垦荒初期的许多微小细节,用细腻的笔触描摹了军垦战士战天斗地的生动面貌,讲述了一个又一个引人入胜的垦荒故事。

英勇的三五九旅建立了伟大的文化垦荒事业——从塔里木河农业大学到新疆军区生产建设兵团塔里木农垦大学,再到塔里木大学,三度更名,风雨沧桑,初心不改,为党育人,为国育才。英雄们的独特气质和崇高精神给这所依靠“抗大”精神和南泥湾精神办起来的“沙漠学府”,烙下了永不褪色的红色印记,注入了不可磨灭的前进动力。极端恶劣的自然环境和匮乏的物质条件激越着师生们的闯劲与干劲。半耕半读,艰苦奋斗,自力更生,凭借一双手和“入学三件宝”在大漠荒原上开荒造田、治沙治碱、伐木脱坯、劳动建校;发扬精神、刻苦学习、学以致用,天当房,地当床,田野当课堂,手拿笔,肩抗锄,大地写文章。闫春雨、许瀛塘、敖永余等来自天南海北的老师,受时代的感召来到塔里木安家;“从乡土中来,到田野中去”是张锐、王新建、李志军、万素梅们致力于农作物品种改良、农牧经验传授的真实写照……塔里木大学用胡杨精神育人、为兴疆固边服务,培养了一批又一批“下得去、留得住、用得上、干得好”的戍边人才,为南疆经济社会发展作了巨大的贡献,成为南疆许多年轻人向往的精神高地、追求知识与实现理想的殿堂。

综上所述,可见《胡杨的种子》不仅是一部关于塔里木大学的报告文学,更是一曲关于理想信念、坚持与梦想的时代颂歌。《胡杨的种子》让我们看到了在逆境中不屈不挠的人性光辉,感受到了教育改变命运、知识照亮未来的强大力量。这部长篇报告文学以深刻的内涵、丰富的情感和精湛的艺术表现力,成功地将一个遥远边疆的教育故事,转化为了具有普遍价值和深远意义的新时代叙事。