- 分享到:

- 全屏阅读

- 放大

- 缩小

- 默认

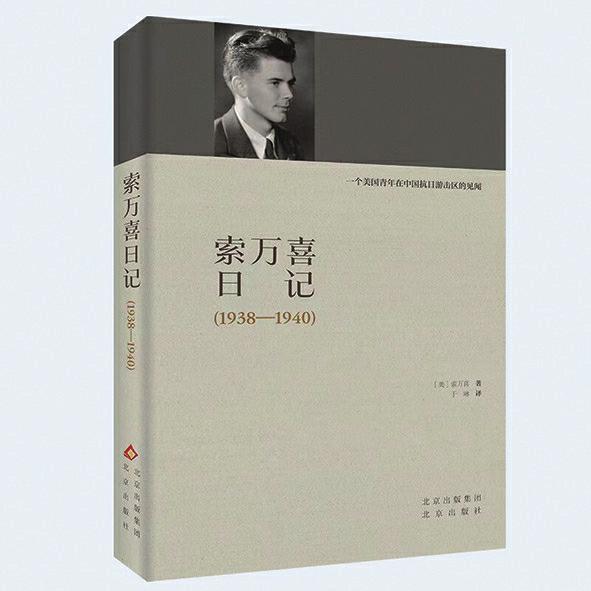

《索万喜日记(1938—1940)》

一个美国青年在中国抗日游击区的见闻

来源:中国新闻出版广电报 时间:2025-01-09

索万喜(Howard Sollenberger,1917—1999),美国著名汉学家、外交家、教育家,国际人道主义战士。他在中国友人口中、笔下有“豪尔”“霍华德”“索利”“苏伦白”等不同的名字,但本书的编者、编辑和我们一致认为应以其中文名字“索万喜”为准。

30岁之前,索万喜就成为人道主义者,无论在战争中还是战争之后,他时刻关注受难的人们,身体力行地给予帮助。索万喜2岁到达中国,他青少年时代在太行山和北京通州的学校里度过。他在美国读大学期间,中国抗日战争全面爆发,他主动请缨回到他熟悉的太行山救灾。他完成大学学业后再次来到中国,这次他是友爱会和联合国善后救济总署共同支持的联合小组的领导人。他希望通过“农家子弟”项目切实帮助中国农民。

30岁之后,索万喜成了外交家、外交教育家,将他和平主义的外交理念和对社会问题的深刻思考带入外交界和外交教育领域。他在美国国务院工作过,在美国外交学院担任过院长。由于他对中国有深厚的感情,所以在美国外交界,他有自己的政治主张,这也招致了反对他的声音一直存在。但他不为所动,始终相信中国人民,甚至在去世之后,他的一部分骨灰撒在了北京大学(原燕京大学)校园,另一部分撒在太行山的麻田等他曾经魂牵梦绕的地方。

索万喜在山西辽县(今左权县)救灾的原始文字记录保存在同样在太行山区成长的王晋保(Joseph Wampler)手里。2017年,北京星河公益基金会理事长刘廷儒到美国拜访王晋保的时候,得到了经过认真编辑的索万喜资料的英文版打印稿。我们通过王晋保与索万喜的家人取得联系,并获得中文翻译本的授权。

《索万喜日记(1938—1940)》(北京出版社)的魅力在哪里?

首先,生动、细腻地描绘出1938—1940年太行山区在日军铁蹄蹂躏下乡村百姓的艰难生存状态,以及中国人民的不懈抗争。本书从一个外国人视角看战乱中的中国,字里行间充满了人道主义的关怀,对中国当年的战事、生产生活环境、卫生状况、交通条件、区域分割、百姓基本精神风貌和风土民俗都有细致的刻画。

其次,面对灾难时作者流露出的深切的人文关怀、爱恨之间的是非及对生命无时无刻的关心,让本书在叙说中有浓郁的人情味儿。特别是索万喜在两年间的生离死别,每一次重要的赈灾、主要人物的聚散给读者的是不经意间的感动。好朋友路易殉职,伴随索万喜不少行程的聂至豪、巧遇的辽州男孩尹光裕、令自己怦然心动的伊莎白,都表达出作者是个重情重义之人。本书是赈灾史,更是灾难中的情感史,灾难重,情更重。

特别珍贵的是本书还对太行革命根据地进行了完全正面的、积极的描述。如果说《西行漫记》告诉人们中国的希望在延安,那么《索万喜日记(1938—1940)》则让我们感受到了灾难深重的中国依旧蕴藏着崛起的力量——在太行山上!