《苗寨八年》:见证乡村振兴伟大成果

来源:中国新闻出版广电报 时间:2024-12-04

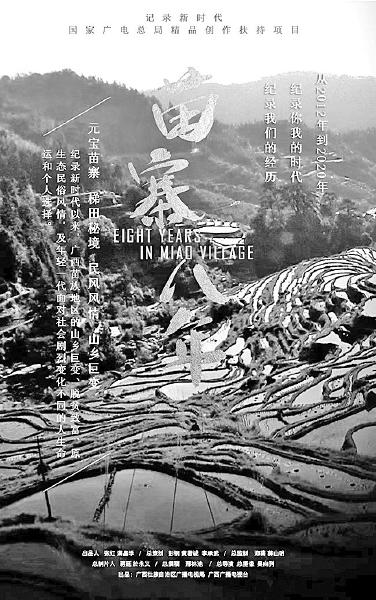

党的十九大报告中,首次出现的“乡村振兴战略”为近6亿中国农村人口擘画了宏伟而美好的蓝图。而少数民族乡村振兴题材纪录片作为乡村发展的缩影,记载了中国乡村的变迁以及乡村精神与物质生活的巨大变化。由广西广播电视台摄制的纪录片《苗寨八年》,真实记录了2013年至2020年间,广西融水苗族自治县元宝山一带年轻人鲜活、生动、曲折、感人的故事,讲述了8年时间里,苗族人民在生产、生活、思想、情感等方面发生的巨大变化。

将民族文化融入故事

少数民族乡村振兴题材纪录片因其特殊性,需要创作者深入少数民族地区实地采访,深刻了解当地如何因地制宜响应国家政策。创作者拍摄时应切忌将纪录片拍摄成理论宣传片,避免生硬地讲解相关政策,而要巧妙地将当地政策落实的前因后果娓娓道来,让观众切实体会到国家政策在当地的惠民效果,体现当地独有的民族文化符号。纪录片《苗寨八年》围绕国家级非物质文化遗产——融水苗族系列坡会之一的“十一坡”,展现8年、8个春节、8名不同命运的苗族青年男女的家庭生活、内心情感和创业人生,反映了脱贫攻坚、乡村振兴和生态文明对于一个村庄的塑造,讴歌了新时代新农村日新月异的发展变化。

乡村振兴题材纪录片主题表现的重要部分是乡村文化的展现,将文化融入故事,更能潜移默化地打动观众。中华民族有着悠久的农耕历史,中国人民对农村也有着天然的亲切感和归属感,对土地更是有着特殊的情结。乡村振兴题材纪录片应该从现实生活中挖掘故事元素,通过对情节的合理安排和巧妙组织,形成戏剧性较强的故事情节,注入强烈的情感元素,加深主题表达。《苗寨八年》第一集《赶坡》就以极具少数民族特色的重大节日——坡会作为全片的开头,既生动展现了元宝村恢宏的梯田和大山,也展现了吹芦笙、跳踩堂舞等民俗特色活动。在这条叙事线索中,主人公贾金玉、董明良、马新光轮番登场亮相,既让观众了解了苗寨独特的民族文化,也让观众对人物接下来的命运充满好奇。

纪录片《苗寨八年》在人物形象塑造上采取了长期跟拍策略,以展现主人公的风采。影片讲述了敢闯敢干的返乡创业者杜继辉的故事,展现了他利用创新思维和实际行动,带动了家乡经济的发展,并实现了个人价值;通过董明良等不屈不挠的在乡就业者的视角,展示了他们在传承文化、维系社区凝聚力方面所发挥的关键作用;描绘了马新光等任劳任怨的村干部形象,凸显了他们在服务村民、推动地方发展中发挥的领导作用。这些人物共同构建了一个关于勇气、坚持及奉献的感人故事,反映了元宝村乃至整个融水苗族自治县的社会变迁与发展历程。通过细致入微地刻画每位主人公的经历及其产生的影响,《苗寨八年》成功传达出乡村振兴背后那份属于每个参与者的努力与梦想。

少数民族乡村振兴纪录片既可以通过真实的影像语言记录乡村情景,令观众触景生情,激发潜藏于内心的乡愁,从而传递真实情感,还可以将画面和声音进行艺术化处理,达到“1+1>2”的效果,实现与观众的精神共鸣。在纪录片《苗寨八年》中,不仅通过镜头语言展现了广西融水苗族自治县元宝村的与世隔绝,而且通过现场同步收音结合画面,真实展现了这片土地的秀丽风光。例如,片中呈现元宝村的清晨时,会利用同期收音的公鸡打鸣声、鸟叫声、小孩子嬉闹声等,用视听结合的方式构建人们记忆中乡村静谧的模样。另外,农民在水田里农耕劳作时,片中也对割稻子、踏水、捉鱼等动作音进行了放大处理,描绘出乡村生活中的特有场景。

多视角多线索诠释主题

多元化的叙事视角可以极大增加受众的观看兴趣。多条叙事线索并列讲述主人公故事,可以更为全面、客观地展现乡村的真实生活图景和村民的心理变化。纪录片《苗寨八年》透过多元化视角,将多个跨时空、场景和人物快速构建起关联,在有限的时间和空间内穿插多条叙事线索,讲述8年来元宝山一带苗寨丰富曲折的乡村振兴故事。该片共有4集,分别围绕“赶坡”“返乡”“脱贫”“追梦”4个主题。每集出场人物众多,解说词的客观描述和串联功不可没,生动展现了苗寨年青一代8年间的生活轨迹,是脱贫攻坚、乡村振兴和非物质文化遗产传承的生动案例。

《苗寨八年》通过多个时空、场景与人物的交织,构建了一个多维度的故事框架。从戏剧冲突理论的角度来看,《苗寨八年》巧妙运用了几种核心冲突来推动故事发展。人与环境的冲突——随着现代化进程,传统生活方式受到挑战,年青一代如董明良等人需要找到保护自然与促进发展的平衡点;理想与现实的冲突——许多青年面临个人梦想与家庭责任之间的抉择;文化传承与创新的冲突——杜继辉等人试图在保留民族文化特色的同时探索新的发展模式……通过对各种戏剧情节冲突的细腻表达,《苗寨八年》为观众呈现了一幅充满生命力的当代中国农村画卷。

纪录片《苗寨八年》通过贴近生活的创作手法,描绘了中华民族多元一体格局下各民族共同奋斗实现美好生活的愿景。第三集《脱贫》中,政府对于偏远贫困苗族山寨给出的最佳脱贫方案是全村整体搬迁。一边是追求新生活,一边是祖辈留下的非物质文化遗产记忆——苗族吊脚楼,村民们选择搬到县城近郊原样重建吊脚楼。此时镜头内不再有解说词,只有村民一边拆木楼一边细心地给每块木板、每块木头做标记的特写画面。这段无声的镜头真实体现了村民在追求幸福生活的同时也不忘民族文化传承的复杂内心世界,升华了全片主题和立意。通过对普通村民故事的讲述,向观众传达了本片主题,即在中国这样一个多民族国家,虽然面临着快速的社会变革与发展挑战,但只要能够妥善处理好经济发展与文化传承的关系,就能促进不同民族之间相互理解和支持,像石榴籽一样紧紧抱在一起,铸牢中华民族共同体意识。

越是民族的,就越是世界的。作为民族文化的代表和文化软实力的象征,少数民族乡村振兴纪录片承载着乡村民族文化和特殊的精神符号,其文化价值和传播价值不言而喻。创作者应努力传播少数民族特色文化,展现新时代乡村人文风貌,提升乡村文化自信,同时将中国乡村故事巧妙融入“中国梦”故事中,传播国际社会普遍接受的真善美价值观,开启“中国梦”故事少数民族乡村振兴新篇章。