- 分享到:

- 全屏阅读

- 放大

- 缩小

- 默认

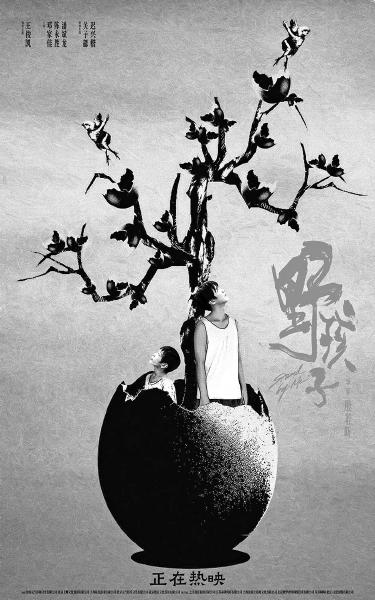

《野孩子》:现实主义电影创作新探索

来源:中国新闻出版广电报 时间:2024-09-30

作为2024年中秋档唯一一部票房破亿的新片,电影《野孩子》以遥遥领先之势赢得中秋档票房冠军。该片取材自真实案件,聚焦“事实孤儿”(指父母至少有一方健在,但家庭没有能力或没有意愿抚养的儿童)特殊群体,讲述了20岁的马亮和8岁的轩轩一段窘迫但温暖的人生旅程。

长期以来,《亲爱的》《我不是药神》《八角笼中》等取材自社会事件的影片凭借现实事件和原型人物的真实力量,以及观众对社会热点难点问题的关切,取得票房、口碑双丰收。同时,也有部分同类影片因过度煽情、类型化痕迹重等问题受到诟病。《野孩子》独辟蹊径,采用舒缓的叙事节奏和诗意浪漫的视听语言,为影片带来清新之感,其深入挖掘真实事件下的个体经验和心理轨迹,体现出包含重视、尊重和关爱在内的人文关怀。

较为珍贵的是,《野孩子》在着重刻画两位遭遇父母遗弃的孩子相依为命、共同生活的日常细节中,敏感地捕捉到其情感起伏变化背后的亲情需求和内心动因。在影片前半段,视角始终围绕着两位主人公,不疾不徐地铺陈出两人从初识、熟悉到相伴不离的过程,在这种波澜不惊、看似琐碎的情节下,涌动着两个同样缺乏父母关爱的孩子对于亲密关系的渴望,以及在建立起类似亲情关系过程中的试探与拉扯。影片中,马亮带着轩轩在文叔势力的收编和驱逐下东躲西藏,后来在一处废弃的房屋内觅得安身之所。这种在一个“家”的屋檐下发展出的似兄似父的亲密关系,其中虽然有着因缺乏安全感和信任感而产生的刺痛,但最终在彼此的爱与依赖、关心与陪伴下逐步稳固。已经成年的马亮疼惜与自己经历相似的轩轩,不仅不允许他像自己一样偷窃,还模仿父母养育孩子的样子爱护他,更是在“妈妈和哥哥只能选一个”的问题中,透露出更深层的情感纠葛与羁绊。这种看似特殊且不可思议的人物关系,令观众在深入两个人物的个体经历和情感体验后,发出喟叹并随之释然。

影片中,马亮的背影令人印象深刻:轩轩小跑着跟随他时的背影、在餐馆吃完霸王餐抱起昏倒的轩轩逃走时的背影、在诊所因交不起诊疗费背起轩轩就跑时的背影……观众也跟随着他跌跌撞撞的背影、起起伏伏的命运一直悬着心,不知他俩最终去往何处。

影片结局,马亮为了不让轩轩重蹈覆辙,想方设法将其送进学校开始正常生活,他自己则奔跑到江边停下脚步,这时出现的江边白鹭的恬静画面犹如惊鸿一瞥,为影片绘上一笔写意色彩。纵观影片,这样的写意段落俯拾皆是,比如马亮与轩轩在穷街陋巷肆意飞奔时,抬头看到自由翱翔的鸽子;马亮深夜照顾生病的轩轩入睡时,抬头看见漫天绽放的烟花等,影片通过隐喻和抒情性表达,体现出富有感染力的人文关怀。

片尾,在轩轩走入课堂的场景里,学生集体诵读古诗《苔》:“白日不到处,青春恰自来。苔花如米小,也学牡丹开。”“苔”具象化地将影片主角虽然弱小但坚韧不屈、渴望绽放的精神状态精准描摹,顽强地展现出生命的尊严与力量。

当然,影片也存在一些不足之处,比如全片叙事节奏和情节流畅度的整体把握尚有待加强;又如在影片彩蛋中周佼警官对大毛经历的补充,如果能巧妙地融入主体叙事中,则能更好地塑造大毛的悲剧人物形象;再如影片的置景、妆造艺术质感有余,但生活实感不足等。

现实主义始终关注和反映社会现实问题,现实主义电影传统美学是中国电影早期就产生并一以贯之的创作原则和方法,近年来结合类型片创作备受观众关注和喜爱。综观《野孩子》,其以直面现实的勇气和不落窠臼的新探索给予电影行业和创作者以启迪。由此不难看出,无论是在题材内容、叙事策略等方面,还是在影像风格、内涵气质等方面,勇于探索与创新始终都是现实主义电影创作富有生机与活力的重要保证。