《长沙晚报》系列长图“赓续文脉 何以长沙”

探寻历史根源 助推文化传承

来源:中国新闻出版广电报 时间:2024-05-14

长沙,这座拥有悠久历史与现代活力的城市,在《长沙晚报》精心策划的系列长图“赓续文脉 何以长沙”中,展现出了其独特而多元的魅力。该系列报道深入挖掘了长沙的历史底蕴,从潇湘文化的深厚土壤中汲取精华,不仅为读者呈现了一个立体、生动且充满故事的长沙形象,更为读者展现了湖南文化的独特韵味。

寻根溯源梳理文脉

从历史出发是《长沙晚报》系列长图“赓续文脉 何以长沙”的一大特色。在此系列的报道中,我们能切实感受到《长沙晚报》策划团队对于湖湘文化的深入挖掘,以及立足于本土特色的落脚点。揭开历史的面纱,我们得以发现原来如此多的知名人物都曾与长沙这座城市结下了不解之缘,陶渊明曾祖父曾因战功获封长沙郡公、柳宗元左迁潇湘时曾游览长沙东池、东汉建安年间名医张仲景曾任长沙太守……《长沙晚报》在对于长沙这座城市的梳理中,让读者可以窥见那些让人耳熟能详的历史人物曾经在这个地域活动过的生动瞬间。

系列长图“赓续文脉 何以长沙”报道最难能可贵的一点在于,其能够有理有据地把历史讲清楚,而非让人读后留有不解和质疑。例如,我们都知道浏阳的烟花制作独树一帜,那《长沙晚报》就从历史文献着手,梳理讲清这里的烟花产业究竟是怎么发展壮大的。从浏阳县志溯源发现宋代浏阳的“祖师庙”供奉讲起,从《中国实业志》《湖南省经济调查丛刊》中提到湖南烟花产业的记载深入,再讲述晚清烟花企业家丁静庵对于烟花产业的发展故事,全文用翔实的材料详细梳理了烟花产业的历史源流,为读者呈现了一个真实、全面的湖南烟花产业历史画卷。

这种有理有据的讲述方式,不仅让读者对湖南的烟花产业有了更加清晰的认识,也进一步彰显了“赓续文脉 何以长沙”系列报道的专业性和深度。

图文搭配生动讲述

《长沙晚报》“赓续文脉 何以长沙”系列报道,最引人注目的魅力在于其卓越的叙事能力。即便面对晦涩难懂的历史材料,策划团队依然能够巧妙地讲清楚说明白,将其转化为通俗易懂、引人入胜的语言。例如,在探讨岳麓茶的历史时,《长沙晚报》在“赓续文脉何以长沙”中引用了《诗经》中关于茶的记载,巧妙地将古老文献与现代读者紧密连接。

“《邶风·谷风》是一位被丈夫抛弃之女人的悲情诉说,她与丈夫也曾有过苦乐与共的美满生活……人生如茶,有甜有苦,原来,《诗经》时代就有人悟出了茶之道啊。”正是通过这样深入浅出的叙述,让读者可以在轻松愉快的氛围中领略到长沙文化的独特魅力。这种将复杂事情讲得深入浅出的能力,也充分展示了“赓续文脉何以长沙”系列报道记者的笔力。

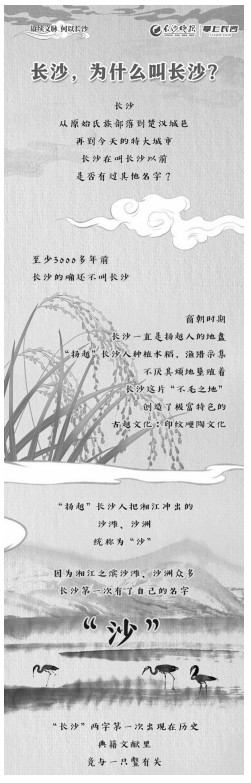

除笔力上的独到之处,图文结合的讲述形式,更是系列长图“赓续文脉 何以长沙”能够讲好一个生动故事的重要原因。与刊载在《长沙晚报》上的报道不同,系列长图通过提取重要语句的方式进行制作。

相比单纯的文字内容,这种图文并茂的叙事手法,极大地提升了人们阅读的视觉效果和吸引力,使得故事叙述更加直观生动、易于理解,也更符合网络传播的规律。

多样传播扩大影响

在《长沙晚报》系列长图“赓续文脉 何以长沙”中,每篇内容的末尾都设置了一个二维码。读者只需简单扫码,即可轻松跳转至《长沙晚报》数字报,进而阅读更为详细的报道,很好地满足了不同读者的需求。

对于偏好直观视觉体验的读者来说,图片的生动与便捷为他们提供了绝佳的阅读体验;而对于渴望更深入了解历史的读者而言,细致的文字报道则提供了探寻更多细节的便捷路径。可以说,这样的报道形式打破了传统观念中文章必须逐字逐句传播的局限,有效促进了媒介间的有机融合与转换。

此外,在“赓续文脉 何以长沙”系列报道的策划与宣传过程中,多平台间的紧密协作也十分可圈可点。从电子报、网站到客户端,再到其他各主流媒体及商业网站,都可见本系列报道的身影,而这种多线并进的传播策略极大地扩大了报道的传播范围与影响力。

随着媒体技术的不断发展,视频作为一种更为直观和生动的传播形式,已经成为当下信息传播的重要载体。《长沙晚报》可以借此次系列报道为契机,以更加多元化、立体化的方式呈现长沙的历史文化,让长沙的文化故事更加生动地印在广大读者心中。