陈培伦:为祖国河山立传

来源:中国新闻出版广电报 时间:2024-02-06

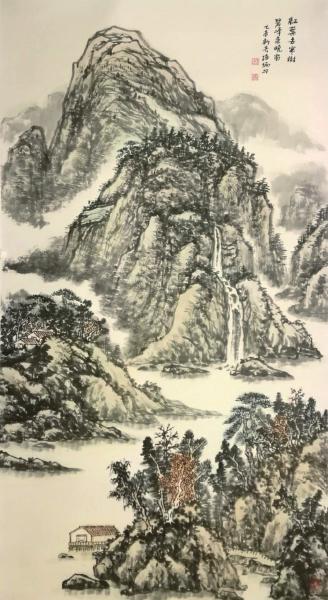

壮美的祖国山河为艺术家提供了丰饶的创作源泉。寄情自然、畅神山水,历来是中国传统艺术的主题,绵延至今可谓名家辈出,流派纷呈,经典辉煌。近日,“林泉丘壑”陈培伦山水画作品展邀请函在中国画院明德楼举行,透过画家笔下那连绵的群山、银色的瀑布、烂漫的野花、潺潺的山泉,观赏者可以充分感受到,山水之妙,在乎意境之幽远;而意境之由来,在乎气韵之充沛;气韵之生发,在乎笔墨之精妙。应当说,陈培伦用自己的艺术实践,再次印证了“笔墨”两字的不朽魅力。

始知丹青笔,能夺造化功

陈培伦,中国美术家协会会员、中央国家机关美术家协会常务副主席、文化部美术考级评审委员会委员、中国书画收藏家协会顾问。多年来,他致力于书画的创作研究,在继承传统的基础上,外师造化,中得心源。其国画作品清新隽秀、空灵秀逸、意境深远、格调高雅。2011年12月,应法国美术家协会邀请,赴法国参加巴黎卢浮宫卡鲁塞尔艺术展,作品“泉落秋山出白云”获得金奖。

陈培伦习画,从最传统的技法入手,多年如一日耕作于砚田墨海,他首先从画本入手,对宋元诸家和清初四僧用功甚勤,尤其是崇仰“金陵画派”龚贤,心追手摹,以臻化境,李铎先生题其临龚贤《溪山无尽图画册》云“君于临习中揣度笔法,积墨点染,淡墨皴擦,既厚且活,干湿互济,含蓄内敛,沉厚不浮”。可谓得龚贤用笔之妙。通过对古代先贤的师法,培伦逐渐得山水造型之趣。在此基础上,他又多次游历黄山、青城山、峨眉山,取自然之真气,体悟造化之神韵,并与古人的描绘相参照,以寻找自己的绘画语言,从而领略师古人之法而弃古人之迹的妙谛。

陈培伦出身军旅,有着攻坚克难的韧性。其画室名“磨锥堂”,正是取磨锥成针之意,由此可见他对于绘画刻苦勤奋与坚韧严谨的求索精神。为了深入刻画自然,陈培伦克服了许多外人难以想象的困难。比如对于写生,陈培伦曾下过苦功,写生的时候,他会专注于眼前的景象,不断从前人的图式中找寻自己对文化精神的解读,结合自己的感受描绘自然中最具特色的地方。他的写生既能深入又没有陷入照抄自然的,如他的《苍岩山村晨曦》画中多用湿笔浓墨,在酣畅淋漓中表现山村幽静的气象,淡墨晴岚中又尽显画家笔墨的艺匠处理,云烟飘渺、清逸逼人。有评论家赞曰:始知丹青笔,能夺造化功。

一手伸向传统,一手伸向生活

著名艺术家刘大为曾评论,在一定意义上讲,培伦不是一个一味追求向自然造化或古人先贤乞求个人风格的画家,他只是按照自己的意志,坚忍不拔地前进,他的绘画风格是在不断的量变中形成的。诚哉斯言。多年来,陈培伦在艺术上大胆地探索属于自己的艺术形式和笔墨语言,始终追求朴实、自然、清新的意境表达。他运用精到的笔法勾勒出鲜活的山水,用老辣的笔触展现生机盎然的柏树,用干湿相破的手法来表现历经岁月沧桑的古亭,用相互交融的色墨体现斑驳的老桥……他从纷繁复杂的客观世界中筛选出想要表达的主题,进而笔随心运、墨随情舞。他把绘画中的勾、皴、点、染解构为自己的形式语言,探索水、墨、色的相融相破,最大限度地使笔、墨、色、水交相辉映,以自由的艺术语言来表达自己的感受。在《五岳独尊》《苍岩胜景》《含山转苍翠》等作品中,他大胆地运用光影的变化,在古建筑表现上用富有变化的笔墨画出质感、光感,从而形成特别的节奏感和韵律感。这种描绘方式并不是借鉴了西画的光影表现手法,而是他从生活感受中演化得来的,具有不可多得的原创性。

为祖国河山立传,是陈培伦矢志不渝的追求。他的“为山河代言”,绝非照本宣科地再现和重复,而是以精到和深邃的语言再现祖国河山的本质与精神。他主张“一手伸向传统,一手伸向生活”,所以他走的是从写生到创作再到出新的艺术之路。他认为,写生是创作的基础,创作是写生的升华,而出新必须在写生的基础上进行。“智者乐水,仁者乐山。”读他的山水,无论是尺幅小品的点染还是高卷巨帙的营造,都既能看到自宋元以来的历史传承,又充分体现时代精神。他在继承传统的同时,努力创立自己的“我家我法”,在准确把握祖国河山具体特征的基础上,形成了独特的山水图式,昂然自立于当代山水画坛。