- 分享到:

- 全屏阅读

- 放大

- 缩小

- 默认

古诗词里的长城风景

来源:中国新闻出版广电报 时间:2023-09-22

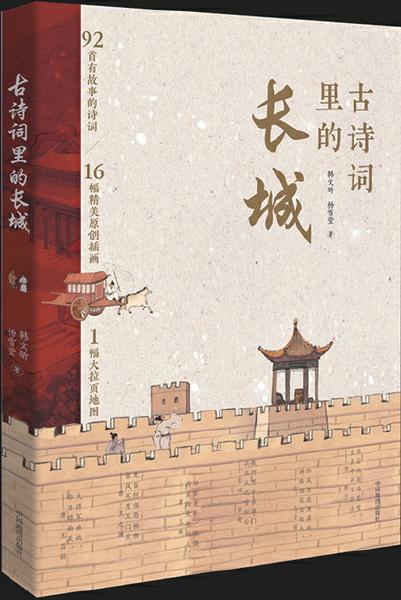

市场上关于古诗词的图书种类繁多,而古诗词与长城的结合无疑是个稍显冷门的选题。“羌笛何须怨杨柳,春风不度玉门关。”“劝君更尽一杯酒,西出阳关无故人。”在一些耳熟能详的诗句里,长城往往是沉重的、冷硬的意象。《古诗词里的长城》(中国地图出版社)一书打破了这一印象,让我们看到更为多样的长城风景。这些风景里有人,有长城,也有恣意挥洒的复杂情感,古人对长城投射的痛苦、希望和欢欣比我们想象中更加丰富。

书中并未按照朝代来编选诗歌,而是以著名关隘的空间分布为线索,编选从山海关到玉门关16座著名关隘历代的相关经典古诗词,自然地呈现出历史事件在诗词里留下的痕迹和情感的流动。

在这些古诗词里,我们可以品味到雁门关飞雪的苍茫、故关春花的绚烂、萧关落日的宏阔、玉门关的荒远、凉州所承载的盛唐气象……

长城之诗,寄思绪,书怆然。早在汉代,张衡的《四愁诗》就这般书写雁门关,“我所思兮在雁门,欲往从之雪纷纷”,一片大雪纷飞、荒凉而萧索的景象。清代诗人屈大均的代表作《长亭怨·与李天生冬夜宿雁门关作》写的则是雁门关大雪压城、冻云弥漫的真实冬夜,“记烧烛,雁门高处,积雪封城,冻云迷路。添尽香煤,紫貂相拥夜深语。苦寒如许!”苦与寒不只是自然环境,更是心灵的映照。

亦寓闲适,展和乐。每年春季北京山花烂漫时,“开往春天的列车”将居庸关花海和长城尽收眼底,是令人向往的旅行体验。其实,这美景早被古人写进了诗里,我们通过诗歌可以想象出当时的景象和诗人们轻松闲适的心态。“西风忽送潇潇雨,满路槐花出故关。”清代诗人王士祯的《雨中度故关》一诗并不出名,但其展现的悠然画面和心态别有一番诗情画意。在这幅画面中,一阵风带来了细雨,打落了满地的槐花,在花香与和风细雨中,诗人一路悠闲地走出了故关。同样给人愉悦之感的还有北宋名臣韩琦的《过故关》,“春入并州路,群芳夹故关”。当他来到这春花浪漫的关隘,见到的是“时平民自适,白首乐农闲”这幅和平安宁的景象。

更有代表美好的“花”与代表悲伤凄苦的“雪”同时出现的场景。当这两种极致碰撞在一起,也就是清朝学者沈德潜所评价的“奇绝语”:清朝诗人徐兰的《出居庸关》里的“马后桃花马前雪,出关争得不回头”,马后是旖旎的大好春光、平凡的流水人家,马前是皑皑未融的积雪、颠沛流离的战场生活,这一后一前鲜明强烈的对比,极端地聚焦在居庸关这个小小的关隘上,碰撞出“言有尽,意无穷”的艺术效果。

电影《长安三万里》让我们看到长安的繁盛与衰落,而位于边塞地区的凉州在唐代也十分繁华,这座边城的兴衰也借由诗词完整地被勾勒出来。“弯弯月出挂城头,城头月出照凉州。凉州七里十万家,胡人半解弹琵琶。”岑参的诗作《凉州馆中与诸判官夜集》描述了盛唐时凉州人口众多、民族融合的景象,月光、城头、琵琶这些意象写出了凉州城作为繁华大都市的一面和边塞城市寒凉清寂的一面,极具地域特色。到中晚唐,在诗人李益书写的《边思》、王建的《凉州行》里,繁荣的凉州城完全成了另一幅景象:“凉州四边沙皓皓,汉家无人开旧道。”“安史之乱”以后,河西和陇右地区陷落,凉州被吐蕃占领,四周黄沙弥漫,一片荒凉,往日熙来攘往通往西域的古道就此阻隔不再通行。世事变迁,令人唏嘘感叹。

《古诗词里的长城》精选的诗词不仅具有文学性,也具有故事性。品读诗词的过程中,我们可以感受到茫茫天地间一座座长城关隘上历史洪流与诗人个人情感的交织,诗词中至真至诚的情感穿越了时空,至今仍打动人心。