- 分享到:

- 全屏阅读

- 放大

- 缩小

- 默认

吉林美术出版社推出曹文轩“致少年”系列——

一路盛放,如少年模样

来源:中国新闻出版广电报 时间:2023-05-15

□本报记者 张席贵

“我将‘致少年’书稿的定版交给他,他翻阅着,已然西斜的阳光透过窗子洒在他斑斑的发上。他读完了,会心微笑,并在‘致少年’序言的结尾处郑重签上了自己的名字。这个情景与20年前的情景似乎相叠了,让我恍惚之余十分欣慰。”“致少年”系列是作家曹文轩的成长主题式汇编作品集,于今年4月由吉林美术出版社出版。在这套书付梓之际,吉林美术出版社责任编辑宋凤红向《中国新闻出版广电报》记者梳理了这套书从策划到出版的全过程。

莫惧路长,远方有最好的风景

宋凤红对记者说,从2020年“致少年”策划文案的标题落在她电脑的文档中,一直到2023年春日,四色印刷机在长春新华印刷集团开始运转,这3年的时间不算很长,但是这套书的全过程远不止3年,它最早的雏形,应该成于20年前的蓝旗营,也就是曹文轩的书房。

“2003年的时候,我还未毕业,只是个初出茅庐的实习记者,带着对未知远方的憧憬,从长春去北京采访曹老师。”宋凤红笑着说,那时的曹文轩已有了《山羊不吃天堂草》《草房子》《红瓦》等知名作品,获得众多的图书奖,其中《草房子》还被拍成电影。曹文轩面对眼前这个局促的年轻人,始终儒雅、诚挚、亲切、端正如松。在咫尺的书房,他展示了另一种意义上的远方——它由文字铺就,不受限于空间的距离,甚至可以跨越过去或是未来、梦想或者现实。

即将离开时,在西斜的阳光里,曹文轩在宋凤红带去的签名本上郑重地写下了一句话:“莫惧路长,远方有最好的风景。”于是,“远方”成为“致少年”的“种子”,落在宋凤红的心里,并逐渐生出“根”来。

以“善”贯穿,全面展现少年成长

曹文轩的书以故事动人心、以文笔润人心,用一种全新的形式,为纪实性儿童文学提供了一种新的可能性。曹文轩的书大概算是“治愈风格的儿童文学作品”,因为虽然故事里会直视苦难,但对苦难的书写都是为了衬托人性的善。

而20年前宋凤红从书中和曹文轩身上所感受的善意,也滋养了她心中的“种子”——应该有一套以少年为主题的书,以“善”贯穿始终,展现少年成长中的各个方面。

宋凤红对记者说,正如曹文轩在《青铜葵花》中写道,男孩嘎鱼不只捉弄女孩葵花,甚至还毁了他们家赖以生存的茨菰田;女孩翠环和春妮,出于微妙的嫉妒之心不肯让葵花到他们家学习,贫穷的葵花只能借着月光艰难地写作业。但是最后,“恶人”怎样呢?嘎鱼抓了自己家最肥的鸭子送给青铜和葵花那生病的奶奶补身子;翠环和春妮也真正去关心葵花了。“是的,要让他们一直‘恶’下去,曹文轩老师依旧是不忍的”。

成长主题,每个少年都不可绕开

曹文轩的作品《我的儿子皮卡》《火印》《蜻蜓眼》《穿堂风》等,塑造了很多少年的形象,他们带着各自的故事在各自的书中长大,有了不同的际遇,但是在这千千万万的不同中,却都有相同的元素——亲情、希望、远行。“它们是成长中永恒的主题,每个少年都不可绕开。”宋凤红对记者说。

“一个小的主题所对应的,是那无穷大的天地。这样的主题阅读,不正是少年读者所需要的吗?为什么不用主题式汇编的形式,来为少年读者打造一套全新的读物呢?”宋凤红说。就这样,吉林美术出版社经过了多轮选题调研与论证,确定了“致少年”的选题形式。

当宋凤红与曹文轩商议这个选题的时候,曹文轩毫不掩饰自己的欣喜与肯定:“我希望有这样的一套书,一套致少年读者的书!”

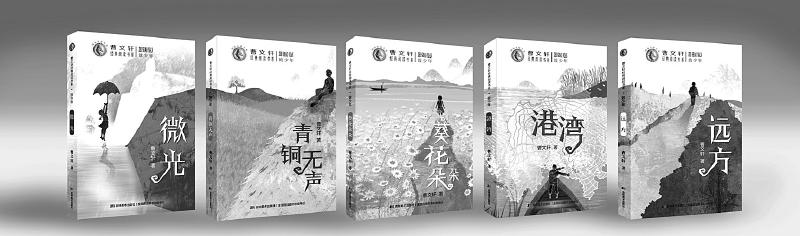

2021年起,从长春到北京,从龙腾国际大厦到橡树湾的新书房,随着电话、短信、电子邮件和手写书信,还有一张张往返的车票,“致少年”的主题逐渐明晰,形成了《远方》《港湾》《微光》《青铜无声》《葵花朵朵》5个分册。那些原本就被读者熟悉并喜爱的角色,在每一册中都围绕一个主题实现了梦幻般的联动,面对这成长中的必修课,他们都交上了不同的答卷。

文图皆美,“致少年”该有的模样

吉林美术出版社副总编辑王丹平告诉记者,为了让“致少年”更完美,他们集全社之力筛选绘画作者,约请了几位画师分别绘制书的不同内容。

小葵对风景的色彩表现心得颇深,擅长用油画棒复杂的肌理勾画风景的质感。在她的画中,山间的微风和水上的轻纹都有了重量,变得历历分明。这些画位于扉页前,与每一个书名呼应。

阿龙利用古典风格的色调,配以水粉画技法,用抽象的表现方式给了读者丰富的想象空间,在他的画中随处可见鸟、脚印、花朵、流水、光点,柔软的元素却饱含生命的张力。

阿亮有多年的动漫制作经验,擅长像抓帧一样抓住最精彩的情节。为了与曹文轩典雅庄重的文风适应,他借鉴了水彩画的技法,用清透的笔触展现了故事中最经典的瞬间。

玲子也是被这套书的内容打动的一位插画师,她与自己读小学四年级的孩子共同阅读了5本书的全部内容,然后“用了很长的时间来平复心绪”之后,精心绘制了作品。她的画简洁而明快,虽然静默,却充满了力量,用在封面直击人心。

“最近一次见到曹文轩老师,是在他位于橡树湾的书房里。这个书房比在蓝旗营的书房更大,每面墙都是书,或者说,是这些书构成了墙壁,然后筑成了他的家。”宋凤红对记者说,这颗生长了20年愿望的“种子”,终于结出了一串“果实”。