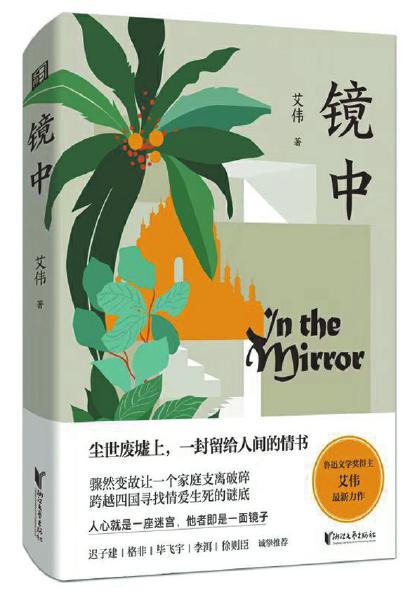

找寻属于自己的那道光

——读艾伟长篇小说《镜中》

来源:中国新闻出版广电报 时间:2023-04-20

“在这世上,对芸芸众生来说,活着是最核心的问题,生命的意义也在活着之中。人们来过,看过美景,尝过佳肴,体验过人间的酸甜苦辣和血泪欢欣,爱过也恨过,最后总归要归于尘土……”这是长篇小说《镜中》的主人公庄润生历经重重磨难,终于迎来自我和解时刻的内心感悟。生活的终点,不过就是为了放过自己。意识到世事无常的残酷本质后,我们应当如何自处,又该如何面对生活?

致敬经典,揭示出当代人共通的心灵危机

昆德拉在其代表作《不能承受的生命之轻》中,借托马斯在感情生活中的迷茫和挣扎,探讨了“灵与肉”的永恒冲突。第八届鲁迅文学奖得主艾伟的长篇新作《镜中》,同样通过一个曲折纠缠的情感故事,揭示出当代人共通的心灵危机。

润生与妻子易蓉看似一对璧人,实际上从未心灵相通。身为艺术家的润生赤诚而单纯,渴望“愿得一心人,白首不相离”式的感情。而易蓉是昆曲名伶的养女,特殊的身世从根本上塑造了她对待爱情的怀疑主义态度。润生对于易蓉“贤妻良母”的心理预设,和易蓉倔强、不羁、缺乏安全感的真实自我截然错位。纵然一见倾心的激情能够点燃一段感情,但相互的理解和信任才是亲密关系得以长久维系的关键。

艾伟被誉为“人性勘探者”,长期以来注重挖掘两性关系中的矛盾与张力。小说中另外两段隐秘的情感,无论是润生与年轻情人子珊间不对等的关系,还是易蓉与丈夫的挚友世平间缓缓发酵的欲望,诚然有悖于世俗常理,但作者以极细腻的笔触和精准的心理刻画,写出了人性脆弱丑陋的表象背后,某种更真实、更有生命力的东西。

殊途同归的救赎之旅,通向爱与慈悲的终点

面对家庭和人生的支离破碎,润生作为间接导致这场悲剧的罪魁祸首,选择远遁边地自我惩罚。易蓉、子珊、世平也都带着各自的伤痛,试图在生活的废墟上重拾前行的勇气,以爱与慈悲书写致人间的情书。

艾伟在其《中国经验及其精神性》一文中曾谈道,身为一名当代中国作家,他有责任去尝试解开中国人的心灵密码,找寻中国人的生命支柱。因此尽管作品中满溢着生动鲜活的日常描写,他的问题意识始终深深扎根在精神领域,他追求的是透过“丰润而芜杂”的生活经验,直击心灵安放的终极可能。而从小说中几处关键情节,不难看出作者对于苦难一种超越西方中心主义的、颇具东方智慧的理解。

飞来寺方丈的点拨让润生从日常生活的层面超拔出来,以哲学性视角重新审视人在宇宙中的位置;在边境难民营的经历让他目睹众生皆苦,意识到一味沉浸在自怨自艾中的虚无与软弱;日本建筑大师安藤忠雄借有关建筑的讨论,助润生完成最终的精神突围,领悟爱与恨就像建筑中的光与暗一般相互依存,而“上天让他体验到人间的悲苦”,最终是为了“让他学会慈悲”。

未完成的治愈,光不能消除所有阴影

艾伟在后记中写道:“任何艺术都是人间镜像……小说就是通过虚构一个自洽的世界照见你我,照见人世。”芸芸众生都在黑暗中艰难挣扎,找寻光亮。后疫情时代,如何应对过往创伤,积极建构未来的生活,依然是许多人需要面对的课题。《镜中》讲述的故事,与我们当下的生活图景相互映照。小说人物从灵魂暗夜中突出重围、走向新生的勇气,也向广大读者传递着源源不断的治愈力量。

尽管被誉为一部“治愈之书”,《镜中》并未落入好莱坞电影式的叙事窠臼,流于“犯罪—赎罪—获救”的俗套。在对故事结尾的处理上,艾伟展现出一位成熟作家的克制。在边地的希望小学,润生曾偶遇一位从大城市来此支教的女孩冯臻臻。彼时,润生正处于崩溃的边缘,而冯臻臻则“怀着某种浪漫主义以及朴素的人道情怀”,期望在此实现理想。小说末尾,已经顿悟的润生故地重游,想要“祭奠生命中的至暗时刻”,却发现曾经满怀期望和抱负的年轻女孩,如今已深陷生活的泥沼。一个人重获新生的同时,另一个人正被命运推入深渊。作家以此提醒我们,破碎心灵的重建是一个困难重重的过程,并非每个人都能承受无常境遇的残酷。

《镜中》由4个主体部分和一个附录组成,结构精巧、完整,如一座严丝合缝、充满对称之美的镜像迷宫,而如此开放式的结尾为小说拓开的意义空间却是宽大无边的。冯臻臻能够像润生一样被光照亮,从生活的废墟中重新站起吗?作者并不作出判断。“这世上没有传奇,所有对传奇的幻想最终逃不出破灭的命运。这才是真实不虚的人间。”尽管看似冰冷,但虚假的希望比真实的绝望更残酷。润生对他者的苦难感同身受,但他希望“人人都能按照自己的意愿生活”——获救的前提,必然是从内心中生发出重生的意志。《镜中》的故事散发着温暖的光亮,但这光并不似无影灯般消除所有阴影,令人陷入另一种目盲;它更像从天穹投射而下的冷峻光束,带着启示,让人世的无常和易朽无所遁形,也标识着希望之地所在。光就在那里,它指引我们向前方走去。