- 分享到:

- 全屏阅读

- 放大

- 缩小

- 默认

中国电影走上工业化——

“这是一条必由之路”

来源:中国新闻出版广电报 时间:2023-04-19

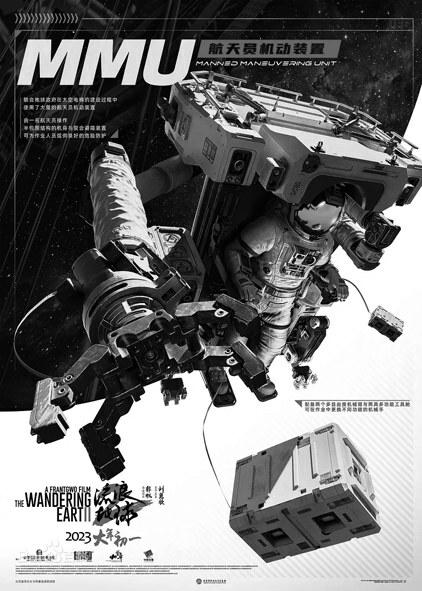

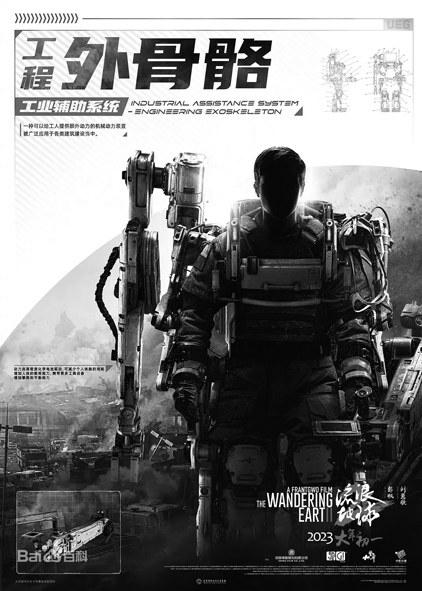

《流浪地球2》中航天员机动装置和工程外骨骼设计图。 资料图片

今年年初,《流浪地球2》导演郭帆在谈到创作体会时曾说,剧组的吃饭是一个难题:原本是中午放饭,可是直到下午开工时,还有一半人正在排队领盒饭。

在日前举办的2023青岛影视周上,不少导演、制片人等从业者也频频提到了吃饭这件事——人数较少的剧组,吃饭随意即可,一旦剧组人数超过千人,甚至更多,就需要系统化、组织化、流程化的管理。可见,一个看似简单而平常的吃饭问题,却也从一个细节,折射出中国电影的工业化流程化。在青岛影视周期间,多个主题论坛针对中国电影工业化的话题进行了交流,共同探讨中国电影工业化中的新思维、新方法和新路径。

“没有工具,仅靠想象力不行”

对于如何认识电影工业化,中国电影家协会副主席、清华大学教授尹鸿认为,电影工业体系是一个分工明确、专业化程度高、全国和全球资源有效配置的电影生产和传播系统。增加产品供给、提高制作质量和提升生产效率是电影工业体系建构的目的,为此,需要建构分工明确、专业程度高和集约发展的电影工业体系。

例如,科幻类型片的创作者,想要实现脑海中的画面,就必须依赖技术,形成高效的流水线体系。尹鸿做了一个生动的比喻:工业化就好比画家手中的笔和纸,没有工具,仅靠想象力不行。为此,需要更多电影人的加入和探索,也期待国家工业实力、科技水平的进一步飞升。

著名影评人、影视监制谭飞认为,工业化是流程管理的精细化、科学化,是技术和效率的有效嫁接,最终是为了电影的性价比和投入产出比,这是电影工业化的走向。“如果没有电影工业化,很多电影拍不了,因此,这是一条必由之路。”谭飞表示,“如果把中国电影的未来比作一片大海,那么海里既要有帆船,更要有航空母舰,共同呈现百舸争流的景象。如果没有工业化,市场就很难做大,电影市场便只能是一方池塘。”

在青岛影视基地,记者看到,众多专业摄影棚、置景间,以及硬件设施,都为电影工业化流程提供了扎实基础。工作人员介绍,《流浪地球2》就实现了虚拟拍摄可视化。演员穿上带有标记点的动作捕捉服,通过虚拟化制作平台,剧组几乎可以同时看到演员和场景渲染在一起后的画面。通过这种方式,《流浪地球2》提前生成了一部预演片,实现了剧本可视化,大大节省了制作成本和拍摄时间。

从建立标准入手培养人才

电影工业化,需要大量的专业人才参与其中,因此人才问题不容忽视。

倍视传媒参与了《蝙蝠侠》《雷神》等多部海外电影的相关制作,可是倍视传媒副总裁谢宁依然感受到,各个环节都面临着人才缺乏的问题,从技术到艺术,从“码农”到研究员都缺。“最稀缺的是产业工人级别的人才,当下的人才培养面临着中高端人才流失与底层人才缺乏的困境。”

北京自由酷鲸影业合伙人、《万里归途》联合制片人、《刺杀小说家》执行制片人赵阳也同样认为,中国电影工业化在方方面面都缺少人才。他结合自己在剧组的工作经历谈道,专业人才在工作中有时可以找到,但他们往往缺少一些机会,同时也缺少工业化的意识。比如一些很优秀的美术、摄影工作者,他们的创作意识往往停留在传统时期,以致当下有些重工业电影寻找主创团队时,他们加入后就会面临困境。

阿里影业云尚制片负责人衡晓静表示,从整个行业的发展角度来看,综合素质高的管理人才也是非常缺乏的。就行业的项目制作管理和协同而言,存在着剧组整体缺乏标准化流程、人才专业化程度参差不齐等问题。

为了改进电影工业体系建构中人才缺乏的问题,谢宁建议,高校在影视人才的培养过程中应当用工业思维看待人才培养,要让学生有电影工业化的流程意识,既要懂技术也要懂艺术,相关部门和机构可以给学生提供更多的锻炼和实习机会。

赵阳也建议,从电影工业化标准的建立入手,树立学生的工业化、标准化意识,并保持人文温度。“由于没有统一、明确、标准的参考标准,在人才培养过程中,大家的水平是参差不齐的,也缺乏工业化的意识,更多的像师傅带徒弟。”赵阳说道,由于高校很难靠自己单方面改变所有教学体系,因此,当前的当务之急是全行业共同努力,推动标准制定。

衡晓静也认为,学界、业界可以共同制定一套标准化流程,用案例分享的方式推广到学生群体中,让大家在入行之初就了解工业化的流程应该是怎样的。

全流程管理提高效率

电影《流浪地球2》的成功,给许多电影人打了一剂强心针,这部在电影工业化道路上迈出勇敢一步的电影,也引发了行业对于中国电影工业化机遇与挑战的讨论。

“流浪地球”系列电影编剧兼制片人龚格尔回忆道,“流浪地球”系列电影创作过程中经历了种种挑战,其中最大的挑战来自分工细化的问题。“大家可以感受得到,剧组是一个非常典型的‘敏捷型企业’,它需要短时间内进行分工,以及对各个领域进行协同管理,这是一件具有挑战性的工作。”

《独行月球》也属于科幻题材,但又是喜剧+类型的混合式创作,同样取得了不错的成绩。回顾《独行月球》的创作过程,制片人张莉表示,在如何把电影文本转化成导演脑海中的画面的过程中,团队做了一系列制作流程上的拆解,比如动态分镜、素材预览,以及拆解每天要拍摄的镜头、后期流程如何衔接等,各个部门都做了精细化的分工和协同。

近年来,阿里影业在影视制片全流程管理等方面做了很多工作,比如云尚制片管理系统,为影视行业制作过程提供数字化解决方案,助力中国影视制作工业化升级。对此,灵河文化创始人兼首席执行官白一骢表示,云尚制片把剧组每个人的职位和工作职责标得非常清楚,减少大量信息损耗,避免甩锅和扯皮,提高协同效率,把真正做品控的制片人的工作时间节省了出来,留出更多时间关注品控。“云尚制片把剧组的生产流程变为运转流程,只有流程化建立之后,才有可能产生标准化。”

谈及中国电影工业化的未来,龚格尔认为,要在中国本土市场之外和纯票房收入之外找到新的增量。张莉也表示:“电影市场需要进一步扩大,培养大众文化消费的习惯。有了更大的市场,才会促进产生更多更好的内容产品,也才会有更多的投资,这样也就有了更多留住人才的机会,从而形成良性循环。”谭飞也提到,工业化并不是泯灭个性,业界在享受工业化红利的同时,也要鼓励创作者个性的发挥。

尹鸿预测,未来,电影工业发展将会沿着高度互联网化、全球化、智能化、跨媒介和跨行业融合的趋势发展。建构中国电影工业体系需要从整体角度出发,扶持大多数能够进入主流市场的电影,而不只是支持单个电影项目,同时也需要引导型企业引领影视工业化体系的建构。