可敬的老乡、校友和援友

——重读钟扬四十年前的文字有感

来源:中国新闻出版广电报 时间:2023-04-12

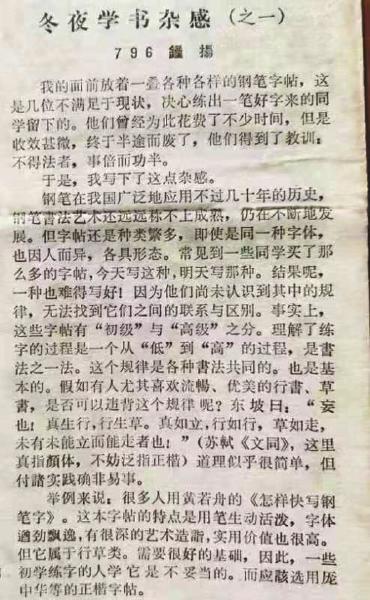

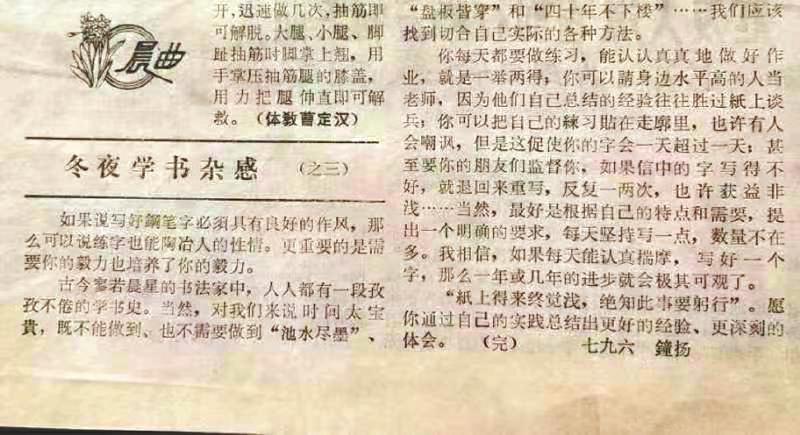

整理收藏的资料,无意中发现了两份十分珍贵的报纸,是1983年4月1日和1983年7月5日的《中国科大》报。这份报纸上刊登了署名为“796钟扬”的文章《冬夜学书杂感》,分别刊登的是该文的之一和之三,可惜没有找到之二。

《中国科大》是中国科学技术大学办的一份校报,我1981年入校的时候还叫《科大校刊》,后来大约为了区别于期刊形式的校办媒体,从1983年1月开始更名为《中国科大》,记得当时是周报。因为爱好文字,我入校后经常给校报写些豆腐块小文章,写得多了,便被校报聘为通讯员。通讯员的待遇就是每期报纸一出来,可以到报社去领一份报纸。别看当时还是连刊号都没有的内部校报,但有一些值得看的东西,因此,便一期一期地留起来,毕业离校的时候虽然对打包的行李一再做减法,但对这些报纸甚是不舍,一直带在身边。到北京工作后,虽然更换过多次办公室,许多东西都扔掉了,这些报纸还一直保存着。也因此,才能到现在还能拜读到钟扬的文字。

对于钟扬,现在许多人都不陌生,他是著名的生物学家,生前是复旦大学党委委员、研究生院院长、生命科学学院教授、博士生导师,国家杰出青年科学基金获得者,长期从事植物学、生物信息学研究和教学工作,取得一系列重要研究成果。2017年9月25日,钟扬在去内蒙古城川民族干部学院为民族地区干部讲课的途中遭遇车祸,不幸逝世,年仅53岁。因为他的重要贡献和感人故事,2018年3月,钟扬被中央宣传部追授“时代楷模”称号;2018年6月,获得“全国优秀共产党员”称号;2019年2月,获得“感动中国2018年度人物”荣誉;共和国七十华诞前夕,又被授予“最美奋斗者”称号。

钟扬最突出的贡献是对西藏生物物种的发现,以及种子的采集和保存。我们知道,青藏高原拥有世界上最丰富的高山植物资源,但在全世界最大的种子资源库中,却没有西藏地区植物的资料。钟扬认为这不应该,必须要填补这个空白。西藏需要科学家,更需要长期扎根的科学家,因此,他积极报名援藏,作为中央组织部第六、七、八批援藏干部,钟扬前后在藏工作了16年,直到生命的最后。这十几年里,钟扬与他的同事和学生们一起,收集了4000多万颗种子,占西藏物种的1/5。

钟扬对雪域高原充满着无限的热爱,但雪域高原却从不宠溺他。事实上,在17种常见的高原反应里,他每次进藏都会遭遇几种,和许多长期在藏的干部一样,他还患有严重的高血压、痛风等高原疾病。可想而知,16年的坚持和坚守,需要何等的勇气和毅力!有一次,钟扬和两位藏族向导去采集高山雪莲。在从海拔5200米的珠峰大本营向更高的山地挺进时,他出现了严重的高原反应,随时都会有生命危险,向导们建议他待在帐篷里休息休息再攀爬,他却说:“我最清楚植物的情况,我不去的话,你们更难找。你们能爬,我也能爬!”最终,钟扬带着两位向导,在海拔6000多米的珠穆朗玛峰北坡,采集到了鼠曲雪兔子,这被认为是生长在海拔最高处的种子植物,他也带着向导攀登上了中国植物学家采样的最高点!

他甚至计划着,在未来10年,能再采集西藏物种种子的1/5,如果能多培养一些人,大家协同攻关,20年就有可能把西藏的种子库收集到3/4,也许再用30年就能够全部收集完。可惜,他却英年早逝。

中科大少年班是在著名美籍华裔物理学家李政道先生建议下创办的,从1978年开始招生。1979年,15岁的钟扬考上了少年班,是中科大第二届少年班学生。按照少年班的教学模式,在3年基础课之后,要分到各个系去,与普通班的同学一起上最后两年的专业课,进行毕业实习。写前述文章的时候,钟扬已经去了无线电电子学系,无线电电子学系又叫六系,他是79级的,所以班号为796。

读大学的时候,钟扬应是一名书法爱好者,《中国科大》刊登的文章,是他学习书法,特别是当时很时髦的硬笔书法(钢笔字)的一些心得。他在《冬夜学书杂感(之一)》中写道:“字帖种类繁多,即使是同一种字体,也因人而异,各具形态。常见到一些同学买了那么多的字帖,今天写这种,明天写那种。结果呢,一种也难得写好!因为他们尚未认识到其中的规律,无法找到它们之间的联系与区别。事实上,这些字帖有‘初级’与‘高级’之分。理解了练字的过程是一个从‘低’到‘高’的过程,是书法之一法。这个规律是各种书法共同的,也是基本的。”在《冬夜学书杂感(之三)》中他又写道:“你每天都要做练习,能认认真真地做好作业,就是一举两得……最好是根据自己的特点和需要,提出一个明确的要求,每天坚持写一点,数量不在多。我相信,如果每天能认真揣摩,写好一个字,那么一年或几年的进步就会极其可观了。”在这篇连载的杂感中,钟扬畅谈了学习书法的体会。一是持之以恒,不能“今天写这个,明天写那个”;二是贵在坚持,“每天坚持写一点”。长此以往,“一年或几年的进步就会极其可观了”。

很可惜,钟扬在世的时候,我并不知道他的名字,现在才知道,我和他有那么多的共同点。第一,我们是老乡。钟扬也是湖南人,他在资江上游的邵阳,我在资江入湖口的益阳,是“君住资江头,我在资江尾”,共饮一江水的真正老乡。第二,我们是校友。我们都在1980年前后入读中国科学技术大学,他上的是少年班,我读的是普通班;他学无线电,我学物理。因为不同年级不同系,上课和住宿的地方都不在一起,虽然同学3年,但没有过交集。现在才知道,我们还都是校报的热心作者。虽然他年龄比我还小一岁,但因为他入读少年班的时间比我早,按传统的说法他还算是我的师兄。第三,我们是援友。我是第五批援藏干部,他是第六、七、八批援藏干部。援藏期间,他在大学从事科研和教学,我在机关做行政管理,加上有时间差,也失之交臂。我进藏早3年,算是他的援兄。

1983年已经过去40年了,摆在案头的两份报纸也已经发黄,都快算得上是历史文物了。这篇《冬夜学书杂感》,也因此更加弥足珍贵。书法和生物学,貌似离着很远的距离,但从他的文章中,可以找寻许多相通之处,甚至可以找到他的成才和成功的轨迹。在西藏那样条件艰苦的地方做生物学研究,搞种子采集,更需要他在杂感中写到的那种持之以恒、锲而不舍的精神。

生物学上是讲遗传密码的,钟扬在40年前的《杂感》中写到的,大概就是他自己的成功密码吧!