- 分享到:

- 全屏阅读

- 放大

- 缩小

- 默认

《辽宁日报》策划《纪念》特刊

探寻雷锋精神永恒魅力

来源:中国新闻出版广电报 时间:2023-02-28

今年是毛泽东等老一辈革命家为雷锋同志题词60周年。从2023年2月1日起,《辽宁日报》推出大型系列特刊《纪念――毛泽东等老一辈革命家为雷锋同志题词60周年系列报道》,还原60年间雷锋事迹传播和雷锋精神弘扬的重要历史事件,采访亲历者和代表性人物,反映雷锋在新中国大地留下的印迹、60年学雷锋活动的兴起壮大,发现老故事中的时代价值,用好故事来激发年轻人学雷锋、弘扬和传承雷锋精神的热情,让雷锋精神在新时代绽放更加璀璨的光芒。截至2月27日,这一系列特刊已经推出了12期,共计15个专版。

超前策划

用“亲历”“回顾”“传承”回溯60年

特刊的一大特点是,聚焦在“60”这个在中国文化中别具深意的数字上,以时间作为脉络来回溯历史,以纪念作为主题来采写故事,用“亲历”“回顾”“传承”3个关键词贯穿整组报道。

亲历者中,有雷锋当年的老连长虞仁昌,战友乔安山、庞春学、赵明才、冷宽,雷锋当年辅导过的学生孙桂芹,还有因为与雷锋有过短暂交集而将他视为一生榜样的全国劳动模范邓凤兰、著名军旅诗人胡世宗、雷锋原版照片的保存者欧达龙、两次参与《雷锋日记》摘编出版工作的李振魁等。

回顾者中,有雷锋杂志社总编辑陶克讲述毛泽东主席为雷锋同志题词的经过,有60年前的时任共青团抚顺市委书记宋廷章的女儿宋晓溪来讲述全国第一份发出学习雷锋号召的地方文件出台的过程,有抚顺市雷锋纪念馆的老馆长张淑芬讲述雷锋纪念馆建设过程,还有浙江企业家马水泉讲述两次赴美查证雷锋是否曾经出现在西点军校课堂上的故事等。

传承者中,有全国数一数二的雷锋藏品收藏者�士奇,有一生学雷锋、一生画雷锋的鲁迅美术学院教授、全国岗位学雷锋标兵陆国斌,有带着雷锋精神走出国门赴西非维和、雷锋生前所在部队干部周道海等。

不难看出,《纪念》特刊启动较早并花费了较长时间来筹备,很多稿件的采访时间在2022年下半年就已经开始,报道的扎实和用心由此可见。

深情书写

用细节传递老故事中新感动

60年,雷锋的名字、雷锋的故事家喻户晓,《纪念》特刊的难能可贵之处在于从广为人知的老故事中发现那些被人们忽略的细节。

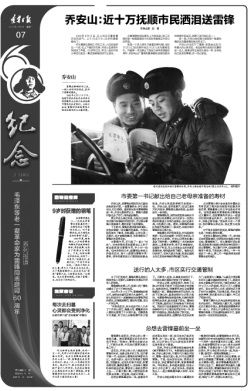

比如,《乔安山:近十万抚顺市民洒泪送雷锋》一文中讲道,雷锋牺牲后,抚顺市为雷锋举办隆重的公祭大会,市委书记沈越献出了为老母亲准备的寿材,“曾经受到雷锋照顾的大娘从外地赶来,只为了给她最疼的小战士送上几个自己新蒸好的馒头”“现场来了很多群众,人人都胸佩白花,臂戴黑纱,把礼堂围了个水泄不通”“花圈更是不计其数,用了好几台解放牌汽车才装下”。

在《共青团抚顺市委率先发出学雷锋号召》一文中讲道,筹备雷锋事迹巡回展时,复制《雷锋日记》的时候日记本不够用了,百货公司团委的8个青年慷慨地捐出了自己的笔记本;书法家乔梦云在展板上书写“前言”时,生怕写错了字弄脏展板,就用被子做垫子,跪在地上写;巡展时,13位年轻的团干部在冰天雪地的东北用了4个月的时间把雷锋的故事讲遍了城乡。

老馆长张淑芬讲述抚顺雷锋纪念馆建设始末时提到,“当时每一个路过纪念馆建设工地的人,都会默默帮忙搬几块砖,住在附近的大娘会带着新蒸好的馒头去给工人们加餐,工地现场还时常有响亮的口号声传来。”

让亲历者深情讲述,透过记者细腻的笔触,表达出对雷锋的真挚感情,因为真情而更显生动。而大量细节的描写,唤起更多观者的情感共鸣,以此达到《纪念》特刊的“纪念”之意。

创新形式

探寻雷锋精神时代价值

《纪念》特刊的另一有益探索是充分利用了新的传播形态,站在新时代的视角,以年轻的眼光来感悟雷锋精神,体现雷锋的当代价值。

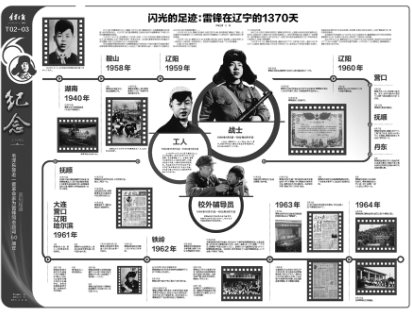

报道用图表+大数据的形式来概括描绘雷锋的成长足迹。雷锋在辽宁生活工作3年多的时间,被细分为1370天,以天来计算更能让读者感受到雷锋22年短暂生命的可贵与意义。

报道还采用了时空对话的形式,设立“传承者说”专栏,让新时代的雷锋传人、全国岗位学雷锋标兵、爱心团队负责人来讲述自己学雷锋的体会和做法。有读者反馈说,这些传承者说是“在续写新时代的雷锋日记”。

从报道中可以看到,参与报道的多位记者多是“80后”“90后”的年轻人,他们敏锐地捕捉到了新时代传承雷锋精神的时尚律动:雷锋班宿舍隔壁有一间20多平方米的房间,这里陈列着来自西藏的哈达、蒙古族群众编织的羊毛毯工艺品、青海土族小朋友的红领巾,以及装满了一排排玻璃展示柜的信函,它们都是更多人学习雷锋、追随雷锋的见证。