- 分享到:

- 全屏阅读

- 放大

- 缩小

- 默认

为黄金部队留下文学记忆

――专访长篇小说《黄金团》作者樊希安

来源:中国新闻出版广电报 时间:2022-05-13

□章红雨

樊希安 作家、诗人、出版人、中国作家协会会员,原国务院参事,生活・读书・新知三联书店原总经理。长期从事出版工作,著有纪实文学作品集、散文集、诗集、长篇小说和出版专著20余部。

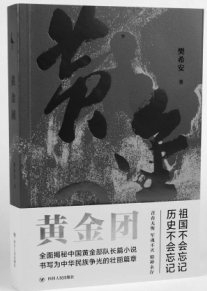

今年3月,作家樊希安创作的长篇小说《黄金团》由四川人民出版社出版。这是继《乌蒙战歌》《兵山劲歌》《鹏程飞歌》《十一中队》之后,他创作的第五部反映基建工程兵部队从事国家建设题材的作品。

如果说,前4部作品重点反映和平年代基建工程兵在煤炭、钢铁等方面作出的历史性贡献和当年的精神风貌,那么,《黄金团》则是把视角转向社会鲜为人知的中国人民解放军黄金部队。

据史料记载,黄金部队成立于1979年3月7日,隶属于基建工程兵,1985年1月改隶中国武装警察部队,前后存续近40年,为国家黄金事业发展、增加国家黄金储备和我国经济建设作出了重大贡献。现在这支部队已经完成历史使命,不复存在。但是,由于历史原因,这支世界上独有的部队鲜为人知。

从历史角度看,这是一支不该被忘却的军队,当过基建工程兵的樊希安对此有自己的见解。他说:“我曾向许多人询问,他们都说不知道这支部队,不知道这支部队曾经存在过,更不知道他们为国家作出过如此重大的贡献。基于此,我决定以黄金部队为题材创作一部长篇小说,用文学的手法记载这支部队的前世今生、成长过程和指战员们历尽千辛万苦勘查、找金、建矿的英雄事迹,反映他们为国家作出的贡献和个人承受的种种牺牲,发扬传承他们的精神和血脉,为他们立一座文学的丰碑。”

如今,对于这部以揭开黄金部队神秘面纱、书写中华民族壮丽篇章为创作宗旨的作品,有文艺评论家称其具有题材选择的唯一性、丰富鲜活的纪实性、真实的文献性、崇高的人文性和风格独到的艺术性,写出了黄金部队金子一样的品格,这不仅是黄金部队的精神,更是中华民族精神的重要组成部分。还有军旅作家认为,樊希安这位“老兵”为军事文学注入了新生力量。

面对大家的评价,樊希安回应说,为黄金部队留下文学记忆是他这位“老兵”的心愿。

军旅题材创作不是纸上谈兵

问:《黄金团》向读者讲述了一个怎样的故事?

答:作品以黄金部队一个团的官兵为描写对象,记叙他们在山东莱州湾三山岛排除艰难险阻,终于找到外国技术权威认为是传说的“金钥匙”,打开了海底金库的大门的故事。书中所写的战友情、夫妻情、官兵情,是上世纪80年代军人工作生活的一个缩影,这种情谊告诉人们,有这样一支部队曾经存在过,这支部队官兵身上有金子一般的品质,这种品质在今天仍然熠熠生辉,为下一代提供精神动力。

问:文学作品打动人、感染人,在于作家对于所写题材的熟悉和感知程度。阅读《黄金团》,有种现场感很强的感觉。您虽然当过基建工程兵,但并不在黄金部队,为何对后者的事情这么熟悉?

答:我虽然曾是基建工程兵部队中的一员,参加过煤矿建设,有一定部队生活基础和施工经验,但毕竟没在黄金部队工作、生活过。煤是软的,黄金是硬的,导致它们所处的地质构造不同,进而建矿方式和面对的难题也不同。为了弥补这个缺陷,在写作过程中,我参阅、引用了《中国人民解放军基本建设工程兵史》《中国武警志・黄金部队志》《中国武警志・黄金第二总队志》《无言的丰碑》《父亲的雪山 母亲的草地》等图书资料,并深入到三山岛实地考察,听有经验的工程技术人员反复介绍相关情况,得到黄金部队王有学、王永昌、杜连志等战友的帮助。三山岛金矿党委书记、矿长刘再涛,机关支部书记李兆平,三山岛金矿综合管理部经理郭忠田等也向我详细地介绍了相关情况,提供了大量第一手资料。应该说,实地走访为《黄金团》的“现场感”创作提供了保障。

艺术创作非千篇一律

问:我阅读《黄金团》的另一个感受是,全书没有脸谱化的英雄,而是一个个鲜活的生命。比如王永学对领导批评的纠结、牛幸娃对没有后代的烦恼、杨玉琼的几次痛哭、“阎眼镜”对爱情的执着、王好志愿到基层部队的背后苦衷等。一个疑问,细致叙述这些“人间烟火”之事的考虑是什么?

答:现实主义创作手法的最大特征是运用典型的艺术形象,真实地反映生活的本来面目。在《黄金团》一书中,我运用现实主义创作手法叙述王永学等人物的“人间烟火”之事,就是想说明他们不是完美之人,他们也有这样或那样的缺点,但他们都是善良、乐观、充满正能量的人。实际上,在这些人物身上,寄托着我的爱与憎,为此在写作中我让他们每个人都有一个完美的结局。

问:看得出,书中的俚语、歇后语、俏皮话您信手拈来。《黄金团》属于纯文学创作,书中过多使用俚语、歇后语、俏皮话,或许被认为是通俗文学。

答:一部好的文学作品在于其有独特的故事和作家的艺术创造力。《黄金团》的语言虽然口语化,但不是随意而写,都经过字斟句酌。像牛幸娃,是四川人,他的语言特色是川味儿;团长梁占刚是东北人,他讲话就该有股子大碴子味儿。施工部队的官兵来自五湖四海,造就了部队语言环境非常丰富多彩。像我是河南人,可我会说东北话、四川话。在我看来,严肃文学的语言表达,不能因为使用了俚语、歇后语、俏皮话就定义为通俗文学,《黄金团》的主题是非常严肃的。

写作出于兴趣更出于责任

问:众所周知,长篇小说创作需要大量的积累和时间,在短短4年多时间里您创作出5部长篇小说,合计180万字,如此笔耕不辍的动力来自哪里?

答:我曾在施工部队当兵10年,多年过去我依然难忘这支部队对我的培养,是这支部队成就了今天的我。离开出版岗位后,我就下决心以施工部队为题材持续创作,这除个人兴趣外,更多的是出于一种社会责任。以创作《黄金团》为例,这本书耗费我近一年时间和精力,能够坚持下来并最终完成它,是因为我总觉得老一辈军人的贡献和牺牲精神不应该被埋没,他们的那种牺牲精神、奉献精神、艰苦奋斗精神,及同舟共济、与人为善的人生态度,需要有人去宣传、弘扬、传承。我为此付出一些辛劳是值得的。

问:在四川人民出版社的积极推动下,《黄金团》已签署包括英文、俄文、阿拉伯文、德文、法文、波兰文、尼泊尔文、哈萨克文在内的12个语种的版权输出协议。对此,您怎么看待这个喜讯?

答:作为《黄金团》作者,我为自己的劳动成果得到认可感到高兴。作为出版人,我祝贺四川人民出版社版权输出成功。大家知道,出版人的最大愿望是多出精品力作、多向世界讲好中国故事。能够成功输出12个语种版权,说明《黄金团》崇尚正能量、追求真善美的主题,是世界各国读者的共鸣点,希望《黄金团》为作家、出版人讲好中国故事发挥其应有的作用。

问:可否透露一下今后的创作计划,还是将笔触对准施工部队吗?

答:下一步,我计划为开采铀矿的施工部队写一部长篇,目前相关资料还在搜集中。当然,要突破以往创作模式,对我来说是个挑战。我会沉下心来,总结创作经验,力争塑造出更多的和平年代的军人形象,为军旅文学发展作出自己的贡献。