- 分享到:

- 全屏阅读

- 放大

- 缩小

- 默认

父亲的独特智慧

来源:中国新闻出版广电报 时间:2022-02-25

□钱永刚

我敬佩父亲。在我眼中,父亲的身材并不魁梧,然而他却像一棵大树,一座高山,更是一盏明灯,永远照亮着我前行的道路。

1955年9月17日,父亲的大手牵着我的小手,与妈妈、妹妹一起登上了“克利夫兰总统号”邮轮返回祖国,那年我7岁。我们一家人都将在自己的故土开启一段新的人生。

回国后的父亲总是那样的忙碌。若有所思的神情,以及那匆匆而去的背影,这就是父亲留给我儿时最深刻的记忆,温暖的大手没有时间再牵小手了。当我慢慢懂事后,冥冥之中感觉到父亲的大手在牵着别人的手,牵着那些和父亲有同样信仰人的手,共同撑起了一个民族的铮铮脊梁。我明白了,父亲的手要牵更多人的手,去完成那人生确定的大目标,“让我的同胞过上有尊严的幸福生活”,为了这个目标,从此他不再牵我的小手了。没有父亲大手的牵引,我的人生并没有失去方向。漫步人生路,他却用一只无形的手,“爱国、奉献、求真、创新”的精神之手,继续引领我努力前行。他用身教重于言教的方式,让我知道了如何做人、如何做事。

父亲虽然忙碌,但他却“爱好”广泛。一是多才多艺,画画、乐器演奏、书法、摄影等样样“精通”,当然,这都是爷爷的功劳,不仅教他数理化,还让他多学点艺术,希望他文理相通,目的是培养父亲的逻辑思维和形象思维能力。父亲后来能够在工作中取得成就与这样的培养是分不开的。父亲也曾经多次强调创新人才培养就需要加强逻辑思维和形象思维的训练,“钱学森之问”正是此意。二是读书,读书是钱氏“家风”的重要内容,父亲读了一辈子的书,他也把这样的好习惯传给了我。喜欢读书也成为我生活中非常重要的部分。读书使人明智,提升了我成长的空间。父亲这两个“爱好”除了读书一直坚持,多才多艺只能放弃了。

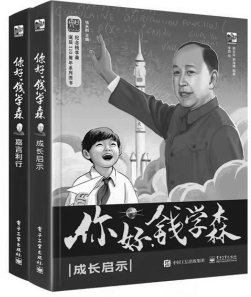

记得父亲生前有一次在翻看介绍他生平的图书时,对我说:“这些书都是说我这个好那个好、这个行那个行,对人没有启发性,我不是天才。要说说我为什么能取得那些成就,要说说里头的道理和规律性。”顾吉环是我父亲生前的秘书,跟随他多年,对我父亲很有感情,也比较了解。在父亲诞辰110周年之际,他和曾经参与《钱学森书信》和《钱学森文集》编辑工作的编辑邢海鹰有所感触地编写了《你好,钱学森:成长启示》,简略剖析父亲成长经历、所受教育、科学生涯,以及相关小知识等等,以此回答父亲他自己是如何成功的。

2009年10月31日,父亲安静地走了,我的手抚摸着父亲的大手,泪如泉涌。他的大手不曾经常牵我的手,但却温暖了他热爱的这个国家和他的同胞。他留给这个世界的精神、思想和成就,也许还将继续温暖下去。期待《你好,钱学森:成长启示》能够成为温暖你成长的礼物,在你的人生路上有所启示和帮助。

具有智慧是人人都向往和追求的,我的父亲无疑是个具有大智慧的人,智慧伴随着创新,体现在他辉煌的一生中。他24岁赴美求学,先学航空工程,后研究航空理论,28岁取得航空、数学博士学位,成为世界上著名的空气动力学家。在火箭、喷气推进、物理力学、自动控制等方面的研究成果为人类科学事业的发展作出了重要贡献。1955年回国后,规划了祖国的航天事业,技术上领导研制火箭、导弹、卫星等,发挥了不可替代的关键作用。晚年他又创建了系统科学和系统工程,构建了现代科学技术体系,对大成智慧教育等进行了深入研究,取得了许多原创性的成就。国家对父亲所作贡献都给予了高度肯定。

父亲做学问见微知著,融会贯通。从自然科学、工程技术以至于转向社会科学研究都得心应手。他晚年研究的领域极为广泛,且善于总结提炼。几十年来,发表了各种主题的文章和报告几百篇,同时和他人交流讨论学问的书信也有几千封。

无论是书信还是文集,字里行间,看似平凡的学术交流却充满着父亲的智慧。比如关于马克思主义哲学重要性的论述,关于建立现代科学技术体系等思想,父亲并非从单一的名词本身给予解释,而是从系统的角度,从科学和哲学、科学和艺术、科学和文化、整体与局部的关系等方面去探究当今科学乃至哲学对世界发展的影响,确定其未来趋势和路径。这些论述无不体现出智慧的重要性。我父亲认为人的智慧不是天生的,是可以后天培养的,而怎样培养智慧,他也多有阐述。

父亲的智慧特征是什么呢?他具有坚定的信仰,具有深度、广度、高度相互交融的三维知识结构,具有哲学的方法论,科学的严谨治学精神,同时还具有淡泊的名利地位观,共同构成了父亲独特的智慧,他的智慧同时具有科学、哲学、精神的属性。《你好,钱学森:嘉言利行》两位作者从父亲散见于几百篇文章和几千封书信当中,把那些具有思想性、寓含有智慧的立身、治学、育人、处世的真知灼见提炼出来,告诉世人智慧究竟是什么,以及如何获取智慧,有了智慧又如何更好地成长,更多地为社会作贡献。这样的尝试对后人必定会是有益的,这是他们编著此书的初衷。

《你好,钱学森》

钱永刚 主编

电子工业出版社

2022年1月出版