感知哲学智慧

来源:中国新闻出版广电报 时间:2021-08-20

年轻时,我刚接触老庄,自以为将他们的著作努力钻研后,也可以具备展翅飞翔的能力,哪知道越学越沉重,差点儿被他们思想的厚度压得喘不过气。后来经过了岁月的磨炼,我调整了学习的态度,懂得用生命去体验和对话,然后拍拍自己的臂膀,这才有了准备起飞的样子。

――摘自“少年读中国哲学”

获得的知识若未经分析、审视与整合,便会是一盘散沙,无益于学问的精进。

如何对知识条分缕析,进行系统性的整合与有价值的审视,“哲学”是非常便捷、实用的。“哲学”赐予孩子的这把“思考”的钥匙,会帮他清晰地畅游在知识的海洋里,打开学问之门、人生之门。

“哲学”一词由距今2500年前的古希腊人创造,是对基本和普遍问题的研究。不过“哲”字在中国的使用,也有一段悠久的历史。早在《诗经・大雅》中就出现了“既明且哲,以保其身”,《论语・先进篇》中介绍了“孔门十哲”。在典籍中,“哲”或“哲人”,意指那些善于思辨、学问精深的学者和思想者。

春秋战国时代,孔子、孟子、墨子、老子、庄子、荀子、韩非子等一代代哲学家层出不穷,灿若星辰;儒家、墨家、道家、法家等各学派的哲学观点激烈碰撞,迸发出灿烂的智慧火花,学术盛况空前辉煌,史称“百家争鸣”。诸子百家将一生苦思的智慧成果,凝聚在自己的学术著作中,为后人留下了明德启智、永不过时的思想财富。

人们不禁要问:如果等到孩子长大成人再接受中国哲学智慧,是不是有点晚了?在今天,如何以当代眼光审视和解读古代典籍,让今天的孩子喜欢读,并深刻理解中国哲学的奥义?

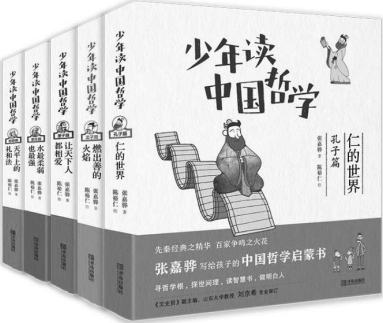

这也是盘桓在作家张嘉骅心中已久的问题。终于,在2017年那个春天,他决定再次拾笔创作“少年读中国哲学”系列(青岛出版社),旨在以严谨而有趣的解读,引领孩子寻哲学根、探世间理。

初心美好,立意高远,然而实际执行起来却是难题不断。从构思、框架、写作体例到语言行文,无不是在怀疑、修正、完善中一步步力求完美的。孔子篇、孟子篇、墨子篇、老庄篇、荀韩篇,5部书稿,7位贤人的人生历程和思想精华通过作家的笔越来越清晰地呈现出来。

为了真切再现先哲的个体经验,作者采用白描的表现手法力求还原真实的诸子。无数次,张嘉骅带领孩子穿越时空来到先贤面前,和他们对话,对他们的行为、主张或者想法产生理解、共鸣或者思考。

为了让穿越了上千年的哲学命题,在今天依然有讨论的意义和使用价值,作家创造性地设计出了“师生三人的周末哲学课”这一形式,以师生三人(老师史敬朴和李明哲、易学敏两位学生)平日里的经历、见闻为切入点,引入诸子的哲学命题,在老师的讲解,学生的提问、反馈、反思中步步深入命题,多方面思考、多角度分析,从而激发孩子的思辨能力。

为了消除先秦文言文的阅读壁垒,张嘉骅一次次地研读典籍,圈选重点,提炼出中国古典哲学各个层面的基本思想及其发展脉络,然后反复琢磨想要阐释的哲学概念,吃透了,琢磨明白了,再化为生动形象的讲述、比喻、事例、对话,或者用漫画表述出来。

最重要的是,作家恰如其分地阐释原典,让孩子接触到最本真的中国哲学原貌。

通过文本,孩子能够慢慢感受到诸子著作里丰富深厚的意蕴和哲学智慧,于润物细无声中滋养内心世界。唯有如此,圣贤哲人才会真正成为孩子的良师益友,中国哲学才会真正在孩子的心底扎根,靠着他们去传承、升华,从而绽放出更加璀璨的新时代光芒。