- 分享到:

- 全屏阅读

- 放大

- 缩小

- 默认

开启中国电影强国建设新征程

来源:中国新闻出版广电报 时间:2021-03-10

□付莎莎

春节档余温尚在,但电影工作者们已经开始冷静思考:新一年,中国电影究竟该如何前行?3月2日,2021年全国电影工作会在京召开,会议给正在回暖的中国电影市场又一次注入了“强心剂”,指明了中国电影发展之方向、途径和重点。会议指出,通过创作优质内容,激发市场活力;加强责任落实,保障长效发展;从内而外,自上而下,多轨并行,为中国电影发展保驾护航。

有了行业精神的指引,电影人更需要用实际行动响应号召,做精品、展文化、扬精神,把中国电影发展的每一步都落到实处。

内容创作落于“实”

树立大局意识,在正确的方向上有思考、创实绩,让好的电影叫好又叫座是当前阶段电影工作重点。

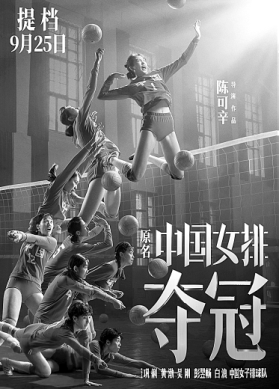

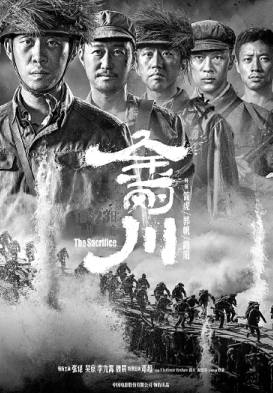

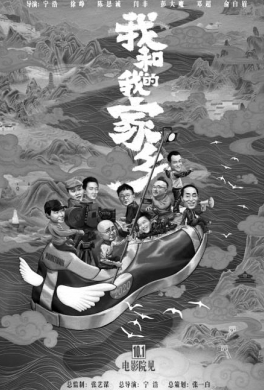

会议提及,2020年一批优秀的电影,包括《我和我的家乡》《金刚川》《夺冠》等,将中国故事精品化呈现,满足了大众的文娱需求,亦收获了不错的票房,推动了电影产业在全球率先复工复产。这些电影成功的背后,有着价值取向、立意高度和方向把握的共性,一方面契合了当前社会发展的重要命题,包括城乡建设、民族精神、铭记历史等;另一方面找准了内容切口,将宏大的价值取向聚焦于实处。尽管都有着复杂的历史背景和鲜明的时代意义,但通过具体故事的细节呈现,使得大众在观影中触碰到了时代的脉搏。

内容创作落到实处不仅要从历史大方向寻找小切口,还要回归大众日常生活,挖掘美好生活和大众精神的内核。会议指出,鼓励多题材多类型创作,特别是现实题材创作。近期被誉为票房黑马的《你好,李焕英》便是成功范本,其聚焦于生活琐碎和平凡家庭中的温暖日常,唤醒大众内心对于亲情的认同感。没有大制作的特效助力,也没有天马行空的剧情颠覆,而是凭着对于日常生活的细致刻画、真实呈现,赢得市场青睐。不断出现的成功案例给电影创作提供了方向指引,鼓励创作者们回归现实题材,契合时代命题,多元化进行内容呈现,不跟风、不盲从,创作多元化、高品质、可持续的电影精品。

今年是中国共产党成立100周年,是“十四五”开局之年,因此,做好电影工作使命崇高、责任重大。既要凝心聚力打造献礼建党百年的电影精品,又要努力在选好题材、讲好故事、拍成精品上下功夫,突出思想引领、提高艺术品质。

潜力激发立于“根”

中国电影创作离不开自身土壤,其发展规律更需符合自身气候,即扎根于中国土地与文化。扎根的首要要求就是了解受众需求,发挥市场导向作用。当前电影内容更多的是商业化电影和精英式内容,对于广阔土地上那些具有深刻意义但因经济、地域问题而未被挖掘的内容较少涉及。2020年年底四川理塘丁真的走红,让我们看到了大众对于“原生态”“地域化”内容的关注,中国电影也需要扎根自身土壤,深入到群众中去,了解群众需求,使其内容创作和宣发营销更加符合大众诉求。尤为重要的是,积极开拓那些待开发市场,例如农村市场等,使中国电影覆盖更多人群,以此可激发电影市场的内需活力。

扎根的又一要求是根植于中国传统文化精神,建立良好的责任机制,保障电影市场环境清朗,在多元合力推动下形成国内国外双循环系统,促成中国电影的国际化发展之路。今年的全国电影工作会强调,要加强电影人才培养培训,为编剧、导演、演员等“台前”人才,以及摄录美和后期制作等“幕后”人才,创造好的学习机会和创作环境,发扬中国电影人老中青“传帮带”的优良传统,培养出一批人民喜爱、市场认可、享誉国际的名家大师。

由此可见,中国电影人不能只靠单打独斗,良性市场环境需要电影人齐心协力共同创造。这要求我们加强电影人才培养培训,给年轻电影人提供更多帮扶措施,在物质、技术多方面提供助力,提供老中青电影人交流借鉴的平台,激发内部活力,激发电影人创作热情,在沟通中碰撞出优质电影火花。

同时,面对国外电影文化的强势输入,中国电影人需分清竞争的主次,互相帮扶形成国内合力,使中国电影在保障内需的同时,拉动外需,走出一条独特的中国电影发展之路。

从内容上把故事写实,从根源上把内需调动,做好电影内核的同时,完善人才培养机制,凝聚电影人合力,在这样的循环体系当中,中国电影方能长久可持续发展。正如会议所指出的那样,电影生产的能力潜力得到有效发挥,但有数量缺质量、有“高原”缺“高峰”的现象仍然存在,高品质、多样化、可持续的创作生产能力还有待继续提升。中国电影仍处在黄金发展期,电影强国建设征程已经开启,前景光明、未来可期、大有可为。我们的行业有理由期待――2021年中国电影在稳健发展之中能有更多黑马出现。