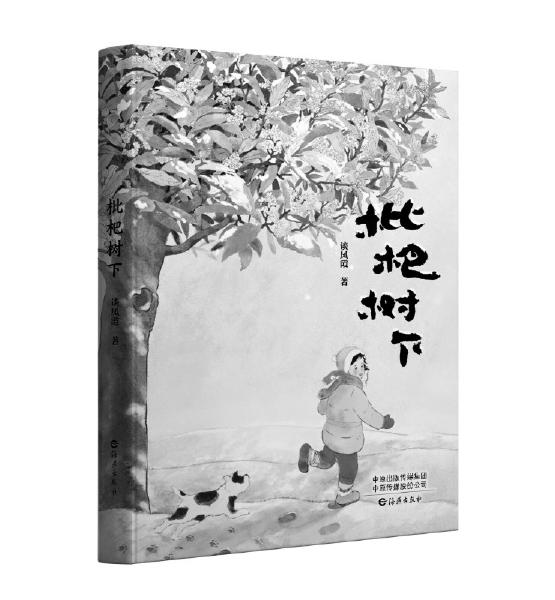

多重叙事的疗愈力量

来源:中国新闻出版广电报 时间:2025-05-16

谈凤霞的长篇儿童小说《枇杷树下》(海燕出版社)讲述了社会上多个群体——儿童、青年、中年和老年以及宠物的困境,并最终用爱、陪伴和宽宥重构了生命故事。这种穿透现实迷障和沉重的努力,既彰显了童年美学对有限人生的超越,也昭示了多重叙事所实现的疗愈。

《枇杷树下》采用双线交叉并行的模式展开叙事。小说通过流浪狗花花和小学生安安的视角,分别讲述了与各自产生深深连接的生命故事。这既是同一故事不同视角下的重叙和再造,也是试图勾勒出一个丰富复杂的故事网络。

充满变化的故事中,安安开始在自己的生命故事里扮演主角,主动承担起对奶奶进行艺术疗愈的责任,演奏民乐《渔舟唱晚》《梁祝》等,试图唤起奶奶的回忆。她努力沟通与花花的关系,不计较花花的戒备,并把花花介绍给奶奶,从而有了奶奶与花花的相识、相守。她大胆地向妈妈说出心底的愿望:在不放弃小提琴的前提下学习她喜欢的架子鼓。安安在故事的讲述中发现了自我力量,又进一步通过讲述生命故事重塑自我形象,并试图修复一些不圆满的故事。

小说的另一独特之处是关于“视域融合”下的坚守与陪伴主题。安安的故事是从两个维度讲述的:一是有极强具身性、现场感的日常生活,二是有一定超然性、距离感的审美生活。安安所经历和探索的家庭故事虽遭遇严寒,但生命的呼喊正远远地传来,寒来暑往,冬去春来,鲜花已经开满山岗。阴霾终究成为过往,我们的人生也因之变得丰润、深沉。静待花开是一种信念,也是童年美学中最珍贵的乐观向上的朝气。正如安安诗中所言“顽强地生长,枝头归鸟栖息。花托饱满,全心酝酿果实。酝酿果实,悠缓的成熟和馥郁。种子钻出泥土,一季又一季更替。”小说传递了一种理念:我们和山水、风雨,以及整个人类都息息相关。我们相互扶持、抱慰成就了彼此,也温暖了彼此。

哲学家麦金泰尔曾说:“人是讲故事的动物,社会是历史叙述的系统”,我们是在故事讲述中建构了自我,也治愈了自我,因而我们不仅仅要为故事赋予意义,还要创造意义。哲学家保罗·利科在《作为一个他者的自身》中指出“我是谁”不是一个有待发现的客观事实,而是某种我必须去获得或创造的东西,我必须见证这种创造。《枇杷树下》正是在开放性和包容性的多重叙事中创构了一个积极向上的自我,而这种仰望星空的童年精神深刻喻示了儿童文学的疗愈性。