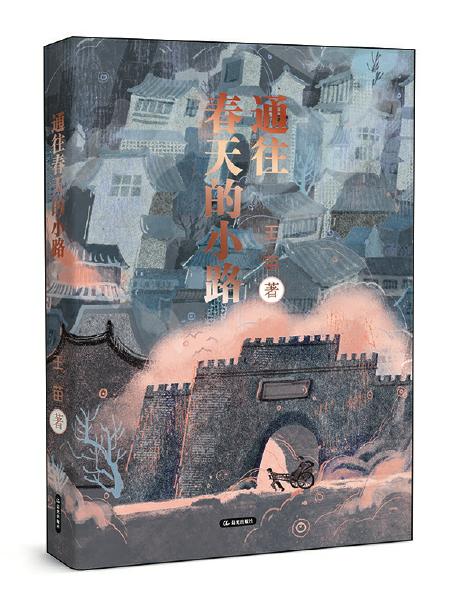

《通往春天的小路》

英雄不会被忘记,就像春天总会到来

来源:中国新闻出版广电报 时间:2025-04-21

王苗

晨光出版社

一次随手翻阅北平抗战资料,一条记载让我深深震撼。

抗战时期,北平沦陷,在平郊群山里和更遥远的地方,共产党领导的八路军建立了革命根据地,领导人民群众展开不懈抵抗。根据地条件十分艰苦,尤其缺医少药。在这种危急的局势下,中共地下工作者用极大的智慧和勇气,开辟了一条从北平通往根据地的秘密通道,把北平的药品、粮食、布匹等物资源源不断地运出去,为抗战胜利作出巨大贡献。

当我们回到当时的历史场景,就会知道开辟这条秘密通道的艰难,以及它开通的意义。北平三面环山,想要打通一条交通线,地下工作者不得不翻山越岭、跋山涉水。为了避免被敌人发现,还要尽量选人迹罕至的小路,昼伏夜出,化装前行。从平西深山到北平城,交通员就靠两条腿来回穿梭,传递至关重要的情报,运送至关重要的物资,保护至关重要的人才。

北平城里的地下工作者面对的是另一种困难。根据地的需求清单不断到来,药品、粮食、布匹、通信器材……尤其当时药品是战略物资,被日本人管控,但地下工作者们硬是虎口拔牙、移花接木,巧妙地把药品送往根据地。资料中记载,北平地下工作者黄浩持续为根据地输送药品,挽救了无数抗战军民的生命。

黄浩负责的这条秘密交通线不断被敌人破坏,又不断重建,并且不断延伸,一直通到了革命圣地延安。不仅各项物资,大量的进步青年、爱国知识分子等也经由这条通道去往根据地,投身火热的抗战浪潮中。

参与构建这条秘密通道的,除了八路军、游击队、地下工作者以及广大抗日民众,还有痛恨法西斯、同情中国抗战的国际友人。法国医生贝熙业在北平西郊阳台山下建了一所山间别墅。北平地下工作者找到他,询问他能否帮忙运送药品等物资。贝熙业二话不说就答应了。他开着自己的小轿车,把药品从北平城运到山间别墅,游击队再来到山间别墅取走药品。汽车不能通行时,贝熙业就骑着自行车来回奔波,保持路线的畅通,被誉为开辟了自行车“驼峰航线”。

我的母校是北京大学,这里最初是燕京大学的校园,在抗战初期这里是一座自由的“孤岛”,不少热爱和平的外籍教师支持反法西斯战争、同情中国抗日战争。在这里,流传着一个“林迈可小道”的典故。燕京大学外籍教授林迈可是一名无线电“发烧友”,他通过中共地下党开辟的秘密通道去往根据地,担任晋察冀军区的无线电通信顾问。

我把这些素材都写进了小说。在写作这部小说时,我力求创新,主体内容分为三章,对应秘密交通线的三部分:交通员跋山涉水到北平城送信——北平地下党千方百计寻找物资——物资及人才通过秘密小路离开。每一部分,我选择了一个主人公,围绕他(她)展开叙述。三部分内容各自独立成章,又彼此勾连、环环相扣,三个主人公之间也有巧妙联系,共同构成一幅波澜壮阔的地下抗战图景。

在行文中,我也很注重对悬疑感的营造,通过一波三折的故事情节,把小读者们带入地下革命工作的情境中。既让他们读到一个精彩的故事,又让他们把那段历史深深铭记心中,这样,我写作这部作品的初衷就实现了。

我曾经看过一张资料照片——交通员在香山碧云寺金刚宝塔前的留影。我不知道他们是谁,也不知道是谁给他们拍下这张照片,更不知道他们在荒芜的碧云寺里时是什么心情。但他们脸上的平静,让我看到了巨大的力量,也给了我巨大的力量。

我还曾经去贝熙业大夫位于西郊深山中的别墅参观,这个地方有一个美丽的名字——贝家花园。那里太寂静了,除了我,再没有其他游客。贝熙业大夫了不起的事迹应该被更多人知道。

地下革命工作十分凶险,稍有不慎就会有生命的危险。因为工作性质特殊,地下工作者大多是隐姓埋名的无名英雄。但是,没有英雄会被忘记,就像春天总会到来。怀着极大的热情,我写下这个与春天有关的故事——《通往春天的小路》。