- 分享到:

- 全屏阅读

- 放大

- 缩小

- 默认

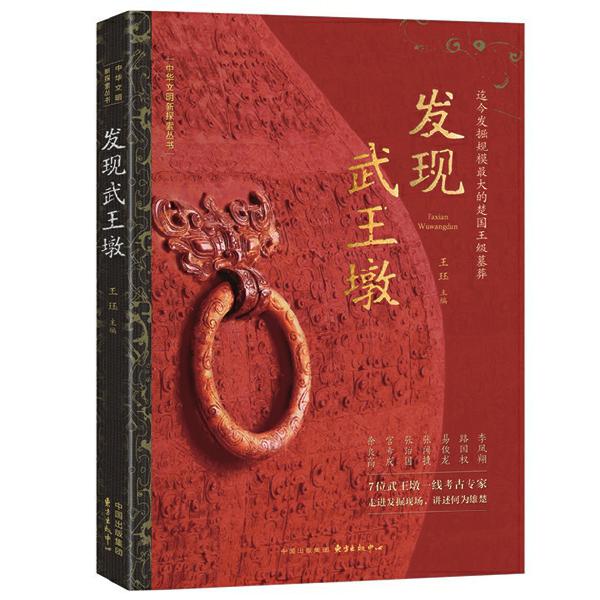

《发现武王墩》

考古再现历史

来源:中国新闻出版广电报 时间:2025-04-21

王珏 主编

东方出版中心

两千年前,在这片钟灵毓秀的土地上,风云际会,英雄辈出,一位显赫的王者,以其非凡的智慧与勇气,书写了属于那个时代的传奇。而今,随着武王墩墓考古项目的正式启动,我们仿佛能穿越时空的裂缝,听到远古的呼唤,感受到那份跨越千年的庄严与神秘。

每一铲土的落下,都可能揭开一个新的秘密,每一件文物的出土,都是对古代文明的一次精彩注解。历史的碎片在我们眼前逐渐拼凑成一幅幅生动的画面……

武王墩墓地,位于安徽省淮南市三和镇徐洼村。从地理位置上来看,这里地处淮河南岸,北边紧邻舜耕山,向南是开阔的平地,西边有瓦埠湖,湖泊呈南北向分布,湖面北端西侧就是楚国晚期的最后一个都城——寿春城的所在地。根据之前的考古发现和研究结果,寿春城的周围分布着丰富的楚国墓葬遗存,中小型的墓葬主要集中分布在都城遗址的西南方向,都城以东则是楚国大中型墓葬的分布区域,武王墩就在这个墓区的北端。

武王墩保存下来一个比较完整的独立陵园,这个陵园是由近似于方形的壕沟围绕起来的,壕沟内的面积大约150万平方米。陵园内,除了主墓一号墓,还有车马坑、陪葬墓、祭祀坑等相关的重要遗迹,其中车马坑148米长,是目前已知的楚国墓葬当中最长的一座车马坑。

截至目前,墓室已经发掘完毕,提取各类文物过万件,以及大量动植物遗存。墓葬整体发掘工作接近尾声。

武王墩一号墓,在层层盖板之下,用巨大枋木筑起的椁室分为9个室,这是目前能看到的数量最多且保存完好的椁室布局。墓室采用4层盖板的独特结构,以枋木与薄板依次交替,形成多层封护,第一层盖板用的枋木,宽度和厚度都是50厘米左右,最长的接近8米,最重的达2吨以上;中室在第一层枋木之下使用了一套半肩透榫套接的“井”字形框架结构,无疑是迄今所见结构最复杂、等级最高、规模最大的楚墓。

安徽寿县、淮南一带,向来有“地下博物馆”的称号。20世纪30年代被盗掘的楚幽王墓,出土了大量青铜器,其中,一尊硕大的青铜鼎尤为震撼,那就是安徽博物院的镇馆之宝——铸客大鼎;1955年,寿县古城西门附近发现了蔡昭侯墓;寿春城遗址也不断发现各类珍贵文物,其中包括大名鼎鼎的楚国免税通关符节“鄂君启金节”和大量的楚国金币。从寿县及其附近地区考古发现的历史中,可以看出这片区域对于楚国历史、楚文化研究的重要意义,目前正在进行的武王墩考古项目,也将为相关研究提供新的更丰富的实证资料。

发掘武王墩的决定是综合了现实条件、科技水平、紧急程度等多方考量后做出的。

2015年冬,武王墩墓被盗,2018年案件侦破后已陆续追回被盗掘的珍贵文物70余件,其中包括编钟、编磬、漆木虎座鸟架鼓等。盗墓贼逐利而来,不可能采取妥善的保存手段,导致墓葬内许多文物受损,漆器表面严重剥落,一些无法带走的大型文物甚至被锯成碎片,这些行径给武王墩墓和其中的文物造成了难以挽回的损害。盗挖的行为也改变了墓葬内的环境,使文物在地下的埋藏环境发生变化,文物安全存在重大隐患,急需开展科学的考古发掘和文物保护工作。

为了最大程度上挽救武王墩墓遭受的破坏,减少文物受损的影响,在研究和讨论后,安徽省第一时间申请了对武王墩墓的抢救性考古发掘,2019年11月得到国家文物局批准。武王墩墓具有重要价值,且情况特殊,比较紧急,安徽省成立了淮南武王墩墓考古发掘与保护工作领导小组,专门针对武王墩墓开展工作,国家文物局也成立了考古专家组、文物保护和多学科研究专家组,全程指导考古发掘、文物保护和后续的研究工作。各方共同合作,组建了联合考古队,考古队的常驻人员共47名,队员们主要来自安徽省文物考古研究所、国家文物局考古研究中心、厦门大学、山东大学和淮南市文物考古研究所,是安徽省单个考古项目投入人数最多的。此外,先后参与发掘、保护研究工作的大学和科研合作单位有15个,聚集了多院校、多学科、多领域的力量,都是对应领域里、全国范围内最优秀的专家或团队。

(《发现武王墩》书摘)