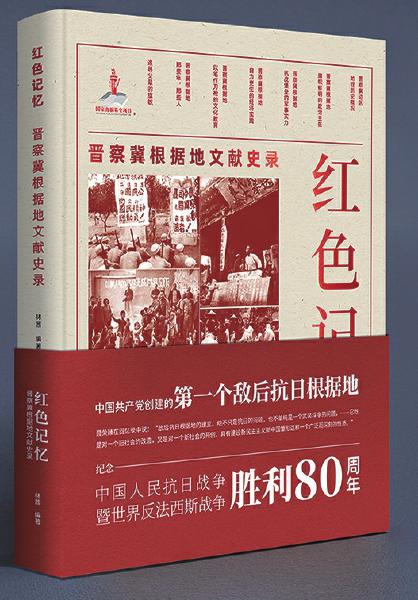

《红色记忆——晋察冀根据地文献史录》

在这里看到新中国的雏形

来源:中国新闻出版广电报 时间:2025-04-21

林茜 编著

河北美术出版社

今年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年,在此之际,《红色记忆——晋察冀根据地文献史录》得以适时出版,可谓幸事。本书初稿成就于2017年纪念晋察冀边区创立80周年“红色记忆·晋察冀抗日根据地80周年历史图片文献展”。

展览的图文编辑工作非常繁杂,我们对于七八十年前留存下来的宝贵影像,心存感激与敬意,却也为缺乏更多的释读依据而感到惶恐。幸好有《晋察冀日报》《晋察冀画报》等同期的大量文本作为档案索引,经过数月的深度阅读后的呈现,叙事语言尽可能与历史图片保持在了同一语境之中,展览推出后取得了极大的社会反响。

承蒙河北美术出版社的厚爱,还在图片文献展展出期间就接到约稿。通过出版社申报,此书成为国家出版基金支持项目。经过一段时间的沉淀,此书在历史图片文献展原有内容基础上,增加了“追寻父辈的旗帜”的章节。

为了新增的“追寻父辈的旗帜”章节,我们寻找到一批在晋察冀边区工作、生活、战斗过的前辈之后人,请他们以抗战亲历者后人的名义对那个年代、那些人进行富有个性的再度回忆。被访的每一个人都在用自己的努力弘扬着可贵的抗战精神。朋友、亲人般的用心交谈,使我们受到极大的鼓舞,也帮助我们不断拓展自己的视野,使那些过往的史料有了可感的温度。

为什么中国共产党的第一个抗日根据地选择在晋察冀?孤悬在敌后开创根据地怎样粉碎了日军企图把华北变成第二个东北的政治妄想?晋察冀抗日民主运动的全面推进,又是如何改造一个旧社会,开创一个新社会?全国人民与国际友人透过晋察冀边区看到了怎样的一个新中国的雏形?这是我们在策划展览、编写本书过程中对自己提出的问题,也是希冀通过展览与图书传递给广大受众的核心内容。从历史看,敌后也曾经有过其他抗日组织,但是只有中国共产党在敌占区的队伍越打越多,越战越强。毛泽东的“兵民是胜利之本”的人民战争思想得到很好的贯彻落实,广大民众被共产党以天下为己任的精神所感动,愿意跟着共产党慷慨赴死。尽管八路军的装备极差、缺吃少穿,但意志坚定,斗志昂扬。敌后抗战虽以游击战为主,却能拖住日军,迫使日军不得不在战略要道布上重兵,且在每个战区分兵保持优势,使其战线从一条战略运输线的维持,扩大到点、线、面都要顾及。陷入中国人民抗日战争汪洋大海的日军,在巨大的兵力消耗下转入战略相持阶段,无力北上和南下。到抗战中后期,八路军已经成为主要的作战力量。

美国前总统罗斯福曾这样评价中国的抗战:中国抗战最大的意义在于牵制住了200万(关内、关外的总和)日军,使其不能用于其他方向,否则后果不堪设想。

“他指给了人民解放的道路,他领导中国走向光明。他坚持了抗战八年多,他改善了人民生活。他建设了敌后根据地,他实行了民主好处多……”这首《没有共产党就没有新中国》的歌曲,极为精准地表述了中国共产党在抗战中的中流砥柱作用。

回望80多年前那段充满崇高理想、坚定信念的岁月,缅怀那些沸腾着满腔热血的勇士,这对今天的我们,不忘初心、牢记使命,在实现中华民族伟大复兴的道路上不断前进,有着十分重要的意义。

在编写此书期间,我的两位至亲至爱的家人永远离开了我。一位是我的婆母,她曾在最为残酷的冀中与日本侵略者展开殊死搏斗8年;一位是我的父亲,他13岁在冀南参加八路军一二九师,战斗在千山万壑、铁壁铜墙的太行山上。我相信,每一位曾经为祖国的独立与尊严战斗牺牲的人,都是不朽的,都是苍穹中的一颗闪亮明星,他们在默默地注视着我们,以及后面的一代代新人。那面标志着中华民族永不妥协的气节与血性的抗战精神大旗,必须在我们的手中高高擎起!