《听见这片海》:海洋文学的跨媒介旅行

来源:中国新闻出版广电报 时间:2025-02-26

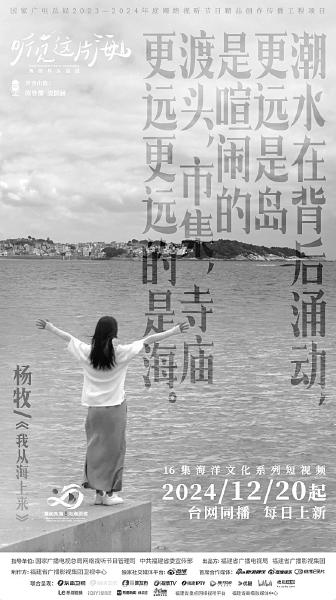

海洋是孕育生命的摇篮,它为人类提供了丰饶的资源,也自成风景。我国拥有漫长的海岸线,滋养了沿海人民,孕育了丰富独特的海洋文化,也诞生了浩瀚的海洋文学。由国家广播电视总局网络视听节目管理司、中共福建省委宣传部共同指导,福建省广播电视局、福建省广播影视集团联合出品的16集海洋文化系列短视频《听见这片海》,以举重若轻的章法和影诗交融的文法,讲述了大海、诗歌与人的故事,让人领略了海洋文学与海洋文化的独特魅力。

影诗交融焕发海洋文学魅力

海洋文化的本质是人类与海洋的互动关系及其产物。而文学作为人类生命体验的艺术凝练和情感表达的重要媒介,将这种关系和产物进行了以语言文字为媒介的主体化、审美化表现,人类对海洋的情感、体验与认知蕴藏其中。

《听见这片海》借助文字外的视听形式,展开了一场海洋文学的跨媒介旅行。冰心、舒婷、海子、余光中、汪曾祺,以及胡德夫、缪克构、汤养宗、龚万莹等人的文学作品在片中次第登场,对“这片海”进行了多视点的诗意描绘。同时,视频融合了文学、故事、风景与人的元素,自然美学、生命美学、生活美学、诗意美学汇集,唤起了人们对大海、诗歌乃至诗意栖居方式的向往与热爱。

片中,以文字为“原文本”的海洋文学在这场跨媒介之旅中,转化为画面、声音等视听要素,借助多模态表达的优势,焕发了海洋文学的魅力。以诗歌为主要代表的各类海洋文学体裁作为内容元素与美学观念融入《听见这片海》的文本空间,形成了影诗交融的表达方式和影像呈现。

奇妙旅程带来多重感官体验

在视觉维度,影像成为海洋文学书写的画布,“文”“影”实现叠合。诗歌和散文段落以动态字幕形式有机嵌套进影像钩织的环境空间,成为画面的基本构成单位。文字与海洋场景、生活场景融为一体,形成一种互衬关系,彰显海洋对文学的孕育,对人类生活方式的塑造。并且,诗文元素的呈现以次第“淡入”为主,朴素不花哨。同时,画面借助留白等形式营造出意犹未尽的韵味,为文学意蕴的释放与观众的情感投射提供了空间,文字与画面叠合而出的意境亦映照观众的心境。

在听觉维度,“为你读诗”成为一种重要的表达方式。为了传递海洋文学的美学意蕴,创作团队邀请知名主持人陈鲁豫和电影《长安三万里》中李白的配音演员凌振赫担当声音出演。陈鲁豫的温柔平和、凌振赫的铿锵热烈,与海的亦静亦动相得益彰。同时,为了让“这片海”更好被“听见”,该片也调动了多元音响元素,尤其对“自然的海洋”和“生活的海洋”这两重声音场景的捕捉和呈现尤为动人,自然气息和烟火气息相互萦绕,给观众带来了关于“这片海”更为沉浸的感受和体验。

值得一提的是,《且听风吟》一集还专门记录了在东山岛上收集各种声音的年轻人,他们记录古厝里的大雨淋漓打湿旧瓦,道不尽几朝旧事;记录卷着细沙的海浪被轻柔踩碎,却一次次奔向人的姿态;记录一棵棵高耸的木麻黄筑起风沙围墙,诉说谷公与海岛卫士的故事……海声、风声、市井声声声入耳,声音唤起阵阵乡愁,也治愈心灵。

鲜活故事绘出海洋文化图景

视听为海洋文学插上了翅膀,并让其承载的海洋文化灵动起来。但如果只有文学诗歌,或者说文学元素的呈现重于影像故事,就容易让该片变成“文学幻灯片”,而不是文化短视频。

文学和海洋是该片的“景观”,其内核是海洋文化及海洋孕育的芸芸众生。正如凌振赫所言,“这片海”不只有风光,不只有文学,还有生活,还有人生。

透过文学钩织的这层帷幔,我们看到《听见这片海》中一个个鲜活的人物和沸腾的生活。《蓝土地》一集中,泉州山腰盐场盐民庄秀清自述其生命历程,“年轻到老了,青春到现在,一辈子在盐场。没有大海就没有盐巴,没有海水就没有山腰盐场。靠盐工的工资盖房子、娶媳妇、培养孩子。做盐很光荣。”盐民们勤劳、坚毅、质朴的形象凝结在他沧桑的面庞上,个体样本具有了群像意义。还有船民老欧一家上岸的故事、澳角渔民们的诗和远方、霞浦青年姜瑜的乡建梦……人们充满劳绩,但仍然对海洋充满虔诚和敬畏,勇敢而诗意地栖居在“这片海”,在生活世界寻得一捧清甜。创作者在以视听语言展开的关于海洋与人的互动关系释读中,无疑发掘并凸显了这种“诗性精神”。

在“这片海”中,文学、海洋与人类的生存方式相互映照。人是文学和海洋的连接点。在海浪与人的激荡下,溢流出文学与诗歌,它们既是思想的凝结,也是生命的旋律。而海洋文学的这场跨媒介旅行,是对人的生存状态、生活方式的诗意凝练。由此,这部文化短视频不仅有了诗学气质,也具有了人类学价值。

(作者系中国传媒大学电视学院视听传播系副主任、副教授)