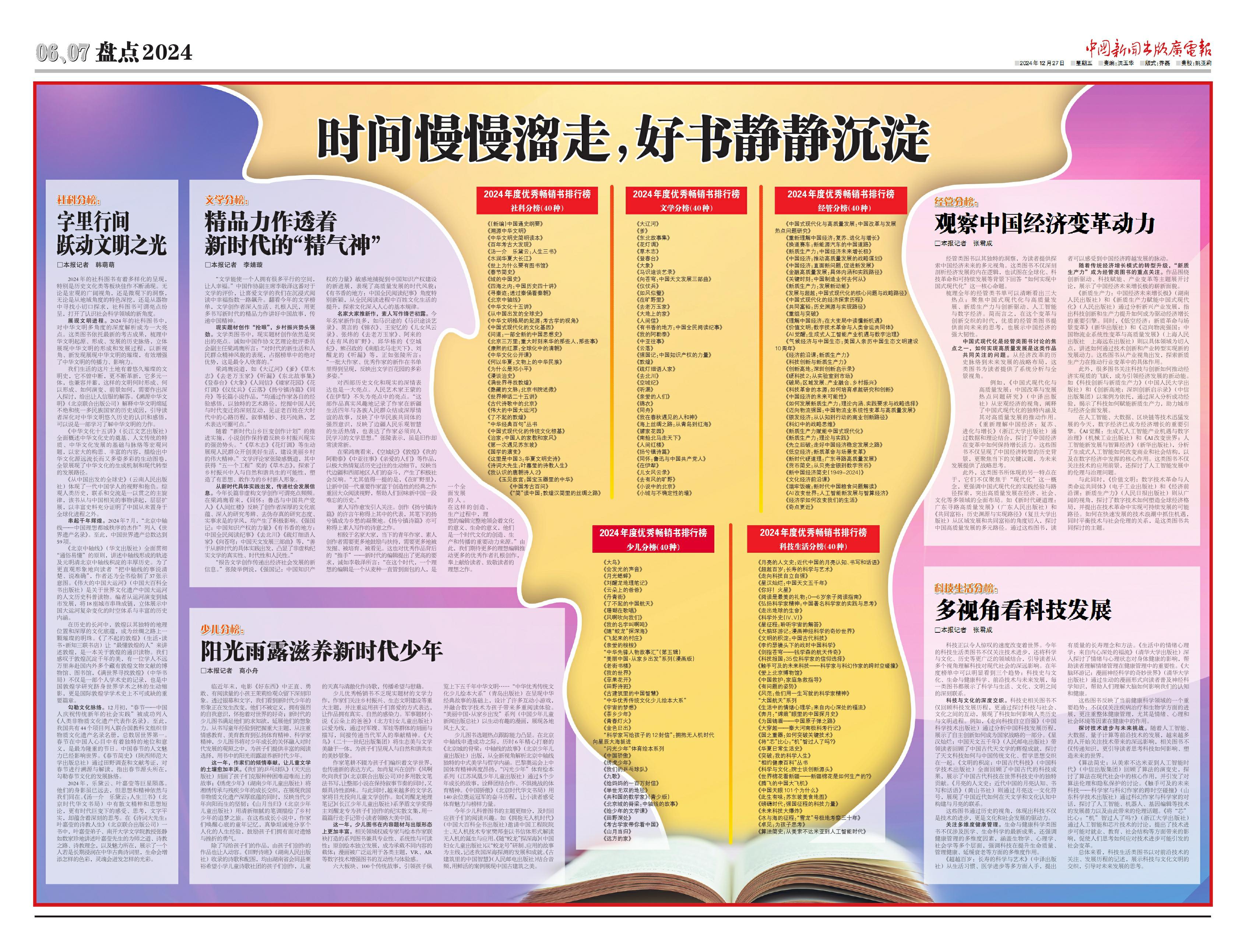

文学分榜:

精品力作透着新时代的“精气神”

来源:中国新闻出版广电报 时间:2024-12-27

“文学能使一个人拥有很多平行的空间,让人幸福。”中国作协副主席李敬泽这番对于文学的评价,让喜爱文学的我们在沉浸式阅读中幸福指数一路飙升。翻看今年的文学榜单,文学创作者深入生活、扎根人民,用更多书写新时代的精品力作讲好中国故事,传递中国精神。

现实题材创作“抢眼”,乡村振兴势头强劲。文学类图书中,现实题材创作依然是突出的亮点。诚如中国作协文艺理论批评委员会副主任梁鸿鹰所言:“对时代的新生活和人民群众精神风貌的表现,占据榜单中的绝对优势,这是最令人欣喜的。”

梁鸿鹰说道,如《大辽河》《爹》《草木志》《去老万玉家》《听漏》《东北故事集》《登春台》《大象》《人间信》《璩家花园》《花灯调》《仪仗兵》《云落》《扬兮镇诗篇》《同舟》等长篇小说作品,“均通过作家各自的经验感悟,以独特的艺术路径,挖掘中国人民与时代变迁的深刻互动,见证老百姓在大时代中的心路历程,叙事精妙、技巧纯熟,艺术表达可圈可点。”

随着“新时代山乡巨变创作计划”的推进实施,小说创作保持着反映乡村振兴现实的强劲势头。“《草木志》《花灯调》等生动展现人民群众开创美好生活,建设美丽乡村的伟大精神。”文学评论家张陵感慨道,其中获得“五一个工程”奖的《草木志》,探索了乡村振兴中人与自然和谐共生的可能性,塑造了有思想、敢作为的乡村新人形象。

从新时代具体实践出发,传递社会发展信息。今年长篇非虚构文学创作可谓亮点频频。在梁鸿鹰看来,《同怀:鲁迅与中国共产党人》《人间红楼》反映了创作者深厚的文化底蕴、深入的研究考辨、去伪存真的研究态度、实事求是的学风,均产生了积极影响。《强国记:中国知识产权的力量》《有书香的地方:中国全民阅读纪事》《去北川》《疏灯细语人家》《向苍穹:中国天文发展三部曲》等,“善于从新时代的具体实践出发,凸显了非虚构纪实文学的真实性、时代性和人民性。”

“报告文学创作传递出经济社会发展的新信息。”张陵举例说,《强国记:中国知识产权的力量》敏感地捕捉到中国知识产权建设的新进展,表现了高质量发展的时代风貌;《有书香的地方:中国全民阅读纪事》角度特别新颖,从全民阅读进程中百姓文化生活的提升,探索文化深入人心的基本规律。

名家大家推新作,素人写作锋芒初露。今年名家新作良多,如马识途的《马识途谈艺录》、莫言的《锦衣》、王安忆的《儿女风云录》、张炜的《去老万玉家》、阿来的《去有风的旷野》、邱华栋的《空城纪》、熊召政的《南船北马走天下》、刘醒龙的《听漏》等,正如张陵所言:“一批大作家、优秀作家的新作在书单里得到呈现,反映出文学百花园的多彩多姿。”

对西部历史文化和现实的深情表达也是一大亮点。人民艺术家王蒙的《在伊犁》不失为亮点中的亮点。“这部作品真实风趣地记录了作家在新疆生活四年与各族人民群众结成深厚情谊的故事,反映了中华民族共同体的强烈意识,反映了边疆人民乐观智慧的生活热情,也表达了作家必须向人民学习的文学思想。”张陵表示,虽是旧作却常读常新。

在梁鸿鹰看来,《空城纪》《敦煌》《我的阿勒泰》《中亚往事》《亲爱的人们》等作品,以极大热情复活历史过往的生动细节,反映当代边疆和西部地区人们的奋斗,产生了积极社会反响。“尤其值得一提的是,《在旷野里》,让新中国一代重要作家富于创造性的经典之作重回大众阅读视野,帮助人们回味新中国一段难忘的历史。”

素人写作愈发引人关注。创作《扬兮镇诗篇》的许言午称得上其中的代表,其笔下的扬兮镇成为乡愁的凝聚地。《扬兮镇诗篇》亦可称得上素人写作的诗意之作。

相较于名家大家,当下的青年作家、素人创作者需要更多地鼓励与扶持,需要更多地被发掘、被培育、被看见。这也对优秀作品背后的“推手”——新时代的编辑提出了更高的要求,诚如李敬泽所言:“在这个时代,一个理想的编辑是一个从麦种一直管到面包的人,是一个全面发展的人。在这样的创造、生产过程中,理想的编辑完整地领会着文化的意义、生命的意义,他们是一个时代文化的创造、生产和传播的重要动力来源。”由此,我们期待更多的理想编辑推动更多的优秀作者扎根创作,奉上献给读者、致敬读者的理想之作。