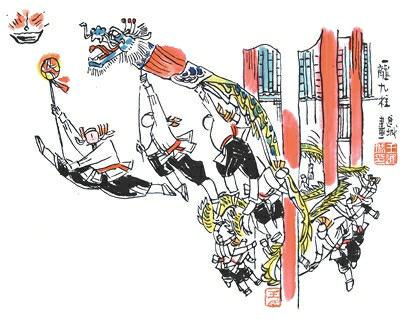

“一龙九柱”闹元宵

来源:中国新闻出版广电报 时间:2024-02-20

传统舞蹈“一龙九柱”,流行于江西九江市柴桑区涌泉乡一带。这里山清水秀,溶洞较多,素称“洞府之乡”。旅游胜地江南名洞——涌泉洞坐落境内,洞内天然矿泉奔涌,终年不竭。龙舞“一龙九柱”作为传统民间龙舞文化,历史悠久。

龙舞“一龙九柱”自明永乐年间在涌泉乡铁炉一带传承至今,因龙舞表演穿绕九根柱子而得名。又因表演者从龙身跨过,舞动中龙身不时擦地而过,形成“滚龙”,故又名“滚地龙”。其历史渊源可追溯到唐贞观十三年,皇宫为超度被魏征梦斩的泾河龙王而举行执龙游九宫的祭祀活动。

据传唐代皇宫做“水陆大会”,超度被魏征梦斩的泾河老龙,太宗亲自执珠引龙,沿着前门、大殿、中殿,继而东、西、太极、大成、兴庆、上阳等九宫周游数圈。此种祭祀活动后来演变为宫中龙灯。李氏衰败流落民间后,该龙灯逐渐演变为龙舞“一龙九柱”。明永乐十三年,李世民二十九代孙李云禄迁居涌泉乡铁炉、代山一带,自此,龙舞“一龙九柱”在当地流传至今。1986年,江西省民舞集成工作组赴涌泉乡铁炉村调查“一龙九柱”时,当时尚健在的李方明(生于1914年)根据该族曾保存的《李氏戏史》的记载,作了详细介绍。

以往,表演“一龙九柱”的时间、场地都有特定的要求,一般限于春节后、元宵节前家族祭祖之时,在祖堂上表演。解放前后,又有了在室外稻场埋设九根柱子表演龙舞的形式。特别是现在整个舞龙活动由原先的祭祀活动变成了今天的喜庆活动,春节期间各大商家以及村庄都要举行接龙活动,活动范围不再局限于涌泉,整个赣北地区都会举行。

“一龙九柱”在道具龙的制作、场地要求、祭祀文化、舞龙技法等方面都独具地方特色。在龙的制作上比普通龙灯多两节,为十一节,而龙头龙身之间是用一根2.25米长的红布条相连,表明了特定的祭祀对象——泾河断颈龙王。“一龙九柱”表演时,由十三名男子表演。其中看珠、引珠及龙头、龙尾各一人,龙节九人。表演者头扎普通白毛巾,上穿白布便衣,腰扎红绸带下穿黑布便裤,腿裹白绑带,足蹬普通黑布便鞋。音乐以打击乐为主,有两支唢呐,两支大号,两套锣鼓,一面筛锣。

在表演前,需进行迎龙神、祭祖、打歌等仪式。祖堂必须是正堂与两边厢房共有八柱的建筑。在八柱正中、祖堂中央临时竖立木柱一根,直到屋顶。柱脚用几块砖石围住,柱顶绑个放有钱币的红包。正堂上方供桌上备有香烛纸炮、三牲(猪头、鲤鱼、活雄鸡)、白酒等。在表演“一龙九柱”前,合族人等跪在祖堂外迎龙。在锣鼓鞭炮声中,八盏灯笼前导,看珠、引珠、龙、乐队依次登堂,迎灯者随入。全场肃静,族中一老者点燃香烛,斟酒三杯,操刀杀鸡,将鸡血滴入酒杯,鸣炮、族人祭祖。然后龙队里的持灯男童三跪九叩,同时,唢呐声起,引珠者打歌。歌词即兴而作,不外是礼赞族威,祈神赐福之类。龙灯进场时有“进场锣鼓”伴奏,节奏较慢,舒缓轻松。龙舞“一龙九柱”正式表演时,锣鼓气氛一变,舞龙就紧凑、激越、紧张,与进场时形成鲜明变化。看珠站在台的一角观阵。引珠面对龙头,倒退而行,做“引龙”“八字花”“游龙”“桩步”“龙挽水”等动作。旧时老祖堂庭柱相距三尺,椽方离地五尺四寸,椽方下挂四寸高香油灯一盏,实际空间高五尺,所以对舞龙者的要求极高。龙在九柱之间按规定的路线穿越、盘绕,要做到“身应鼓,足应锣,手不乱,步不错,灯不熄,油不泼,衣不脏,帽不落”,因而就有了独具特色的龙“桩步”“龙挽水”动作。其龙“桩步”“龙挽水”动作难度极高。“桩步”特点是“双脚八字蹲,舞龙臂夹紧,龙从柱间飞,两脚搓步行,左右不碰柱,上头不碰灯”。“龙挽水”在中堂表演,其特点是“拉开膀子甩圈圈,从顺到反莫错边,擒龙好汉骑龙过,蛟龙滚地甬上天”。舞龙者根据打击乐节奏的变化,或舒缓轻松,或紧张激越,观赏性极强。在柱间按统一路线舞龙三次,最后引龙攀缘并将龙身缠绕在中间的柱子上,舞龙人员叠罗汉取下红包,曲终舞止。舞龙队员持龙站成一直队,龙头、龙节相挨,人们持龙向祖堂上方恭敬地行三点头式辞别礼,再敲锣打鼓从大门走出祠堂。演出成功,才有资格进入另一家族的宗祠进行表演。

龙是中华民族的象征,是内涵丰富的文化符号。元宵节来临时,舞龙成为民族文化中的显著特色。龙舞“一龙九柱”有强健身体、振奋人心、提高凝聚力等舞龙文化共通的价值,更有其表演的独特之处。通过“一龙九柱”的表演,鲜活地展现出当地独特的民风民俗,丰富了赣北的龙舞文化和悠久的历史传承。