- 分享到:

- 全屏阅读

- 放大

- 缩小

- 默认

博物馆里看大龙

来源:中国新闻出版广电报 时间:2024-02-20

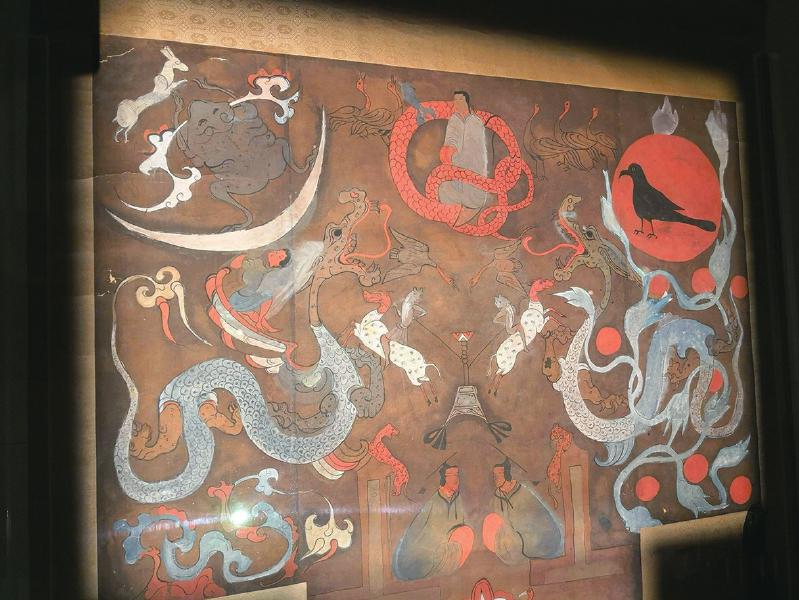

长沙马王堆T形帛画。

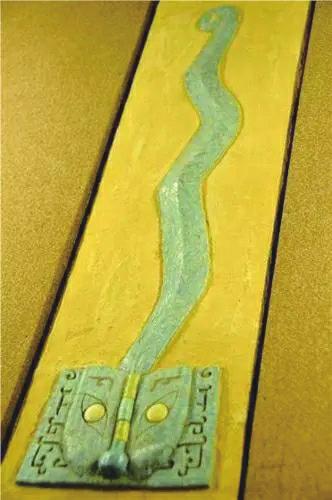

二里头绿松石龙形器。

妇好墓龙形玉器。

2024年是中华传统十二生肖中的甲辰龙年,龙的形象再次来到我们面前。

“生肖”也就是人们常说的“属相”,是中国人特有的一种表示出生年份的方式。相传十二生肖为中华人文始祖黄帝所创,最早的文献记载可以追溯到先秦时期。作为中国传统文化的重要部分,十二生肖的形成反映了早期人类的动物崇拜意识,体现了中国人与动物的亲善关系。

十二生肖自其缘起之时,就被视为祈求平安、长久的象征。每一种生肖都有丰富的寓意和传说:鼠代表智慧,牛代表勤奋,虎代表勇猛,兔代表谨慎,龙代表刚毅……龙在十二生肖中位居第五,也是唯一虚构的神异动物,它的身上凝聚了兽的野性、人的悟性和神的灵性。

考古学家们发现,早在8000年前,融汇多种动物形态的“龙”形象就已经存在,并带着原始潜龙信仰的印迹,成为中华先民们自然智慧最早的凝聚物之一,同时也是传承至今,为数不多的对于天地观念的最早摹写。自新石器时代开始,几乎所有的文化层中都发现有“龙”形图像、器物,分布范围也极其广泛。也因此,在全国各大小博物馆中,与龙相关的文物数不胜数,许多博物馆的镇馆之宝与龙相关,有些甚至还是国宝级的文物。参观这些博物馆,从龙形象演变过程中,我们可以窥见中华文明的神秘起源,也能了解到中华文化悠久的发展历程。

史前时代的龙纹造型结构简单,艺术创造上给人以单纯、质朴和粗犷的美感。随着历史的发展,龙的形象开始不断演变,由简单入繁杂,由抽象到写实,艺术魅力倍增,内涵愈加丰富。在新近开馆不久的中国考古博物馆里,有一件2002年从河南洛阳市偃师市二里头遗址出土的绿松石龙形器。这是夏代的石器,也是中国考古博物馆的镇馆之宝。这件龙形器由2000余片各种形状的绿松石片组合而成,每片绿松石的大小仅有0.2—0.9厘米,厚度仅0.1厘米左右。龙身略呈波状曲伏,中部出脊。由绿松石片组成的菱形主纹象征鳞纹,连续分布于全身。它的发现,证明了早在夏代的时候,先民们已经把龙作为图腾来崇拜!

商周时代开始,龙的突出特征便是有了角,并多以蟠龙、夔龙纹等形象出现在青铜器上。比较典型的青铜器龙文物是湖北省博物馆的曾侯乙尊盘。铜尊上是用34个部件,经过56处铸接、焊接而连成一体,尊体上装饰了28条蟠龙和32条蟠螭,盘体上装饰了56条蟠龙和48条蟠螭,尊盘上都刻有“曾侯乙作持用终”7字铭文。尊腹、高足皆饰细密的蟠虺纹,其上加饰高浮雕虬龙四条,层次丰富,主次分明。盘直壁平底,四龙形蹄足口沿上附有四只方耳,皆饰蟠虺纹,与尊口风格相同。四耳下各有两条扁形镂空夔龙,龙首下垂。四龙之间各有一圆雕式蟠龙,首伏于口沿,与盘腹蟠虺纹相互呼应。这套曾侯乙尊盘,也是春秋战国时期最复杂、最精美的青铜器件。

中国人把玉视作天地精气的结晶,从而赋予了玉不同寻常的象征意义,《说文解字》云:“玉,石之美,有五德。”随着玉石加工技术的进步,龙图腾崇拜自然而然地同玉器加工相结合,从而产生了早期的玉龙,并在后世作为主要装饰用品,受到历朝历代的人们喜爱。1976年,考古工作者在位于河南安阳的妇好墓出土的精美随葬品中,就发现有400多件玉器,其中有多件玉龙,目前分别被中国国家博物馆、中国考古博物馆和河南博物院等收藏。以河南博物院收藏的玉龙看,墨绿色,圆雕和半圆雕,作蜷曲状,头尾相接,中有缺口,尾尖内卷,犹如旋紧的发条,蓄势待发。头上有对角,呈宝瓶状,细长眉,张口露齿,牙齿呈锯齿状,眼睛呈半球形。腹下有两短足,中脊突起,身、尾饰菱形纹兼三角纹,背两侧饰三角形纹。背部左右有一对牛鼻小孔,尾尖一面有一未透的圆孔。妇好墓的玉龙代表了无爪蜷体龙的

特点,有专家认为,蜷体龙取材于蚕、蝉等从幼虫到成虫的变化过程,龙“能为大,能为小;能为幽,能为明;能为短,能为长”的神通就是从虫类演绎而来。

北宋美术理论家郭若虚的《图画见闻志》总结了“三停九似”的画龙理论。三停即说在画龙时,龙首至前肢、前肢至腰、腰至尾三部分长度相等。九似即角似鹿、头似驼、眼似兔、项似蛇、腹似蜃、鳞似鱼、爪似鹰、掌似虎、身似牛,这些标准一起构成了后世画龙的规范。现藏于湖南博物院的马王堆一号汉墓T形帛画就是比较典型的关于龙的画作。这是西汉时期的彩绘帛画,画面呈“T”形,自上而下描绘了天上、人间、地下三个场景,它把现实生活与想象的东西交织在一起,具有浓厚的迷信色彩。天界位于帛画上方最宽的部分,左上角是一弯新月,月上有蟾蜂和玉兔,月下画着奔月的嫦娥。右上角为一轮红日,日中有金乌,太阳下方是翼龙、扶桑树以及围绕的8个太阳。日、月之间,端坐着一个披发的人首蛇身的天帝,一条红色的长尾自环于周围,天上有一道天门,有守卫的门吏。另有神龙、神鸟和异兽相衬,显得天界威严和神圣。帛画的下窄部分,以玉璧为界划分成上下两层,上为人间,下为地下。上层是墓主人的升天,下层是对墓主人的祭祀。整幅画最大的龙便是贯穿天上—人间—地下的“双龙交璧”,两条龙一条为青色、一条为赤色,呈现出一种奋力向上的运动感。

《尔雅·翼·释龙》曰:“龙,春分而登天,秋分而潜渊,物之至灵者也。”数千年来,中国人尊龙为万物之长,视其为沟通天地的神灵,象征着吉祥与神圣。人们借助在器物上雕刻或绘制龙形,在建筑上装饰龙的形象,以此渴望得到上天庇佑,甚至死后希冀借助龙来引导自己的灵魂飞升。这幅T形帛画中双龙在升腾之际交缠着穿过璧孔,表现着玉璧在促成墓室主人从其暂时存在到永恒存在这一转化中起到的关键作用。

龙在中国人的精神世界中占有重要地位,上至黄帝时期,便有黄帝乘龙升天、应龙助黄帝战蚩尤的传说。两汉以后,随着佛教传入中国,佛教关于龙的种种传说丰富和发展了中国的龙文化,“龙王”“龙母”等形象逐渐产生。典型的代表皇权的龙文物当属现藏于陕西历史博物馆的西汉鎏金银竹节铜熏炉。这件文物炉口外侧和圈足外侧刻有铭文,记其原为未央宫物,后归阳信家,应是汉武帝赐给阳信长公主及其丈夫、大将军卫青的赏物。熏炉的底座上透雕着两条蟠龙,两条龙昂首张口咬住竹柄。竹节形的柄分为五节,节上还刻着竹叶,柄的上端有三条蟠龙将熏炉托起。熏炉为博山形,炉体下部雕饰蟠龙纹,底色鎏银,龙身鎏金,炉体上部浮雕四条金龙,龙首回顾,龙身从波涛中腾出,线条流畅,造型奇妙。整件熏炉被分为三个装饰区域,共有九条龙装点其间。“九”在我国古代象征最高数字,是皇权的一种体现。

龙纹是我国千百年来最受人们青睐的服装纹饰之一。《后汉书·舆服下》记载:“黄帝尧舜垂衣裳而天下治……上衣玄,下裳黄。日月星辰,山龙华虫,作绘;宗彝,藻火粉米,黼黻,絺绣。以五采章施于五色作服。”表明了包含龙纹在内的十二章纹很早就作为帝王服饰标志绘制在冕服上。龙袍中的龙形象包括坐龙、立龙、行龙、升龙、降龙、过肩龙、子孙龙等等。其中升龙、降龙分别呈升起、下降动势,意为“承天意”,“察下民”。子孙龙通常以小龙围绕大龙构成图纹,寓意龙子龙孙,永坐江山。现藏于故宫博物院的明黄色缎绣云龙貂镶海龙皮朝袍就是典型的龙袍。这是康熙皇帝御用冬朝服,其领口系黄纸签,其上墨书“圣祖”。朝袍采取二至三色间晕与退晕相结合的装饰方法,在明黄色缎地上,彩绣平金云龙及海水江崖等纹样。绣工细腻,设色浓郁,充分体现出清代初期那种沉稳庄重的装饰风格。

“鸿雁长飞光不度,鱼龙潜跃水成文。”自祖先创造龙的形象以来,数千年的历史长河中,龙就成为中华民族的精神图腾,承载着中国人天人合一的宇宙观、兼容并包的文化观、奋发向上的人生观……今天,我们透过博物馆中纵贯古今的龙形象,希望获得一种跨越时空的力量,将五洲四海的炎黄子孙凝聚在一起!