- 分享到:

- 全屏阅读

- 放大

- 缩小

- 默认

2025年抗战纪录片创新叙事——

光影铸史 丰碑铭志

来源:中国新闻出版广电报 时间:2025-09-24

2025年是承载厚重历史回响的特别之年,我们迎来了中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年这一重大节点。这不仅是一个民族抚今追昔、缅怀先烈的庄严时刻,更是一个国家面向世界、传递和平信念的重要契机。在此背景下,纪录片作为兼具历史记录、思想传播与艺术审美功能的重要载体,义不容辞地承担着“为国家写史,为人民立传,为时代明德”的神圣使命。随着国家广播电视总局“山河见证——我们的抗战记忆”全媒体宣传行动的深入推进,一大批多角度、全方位呈现抗战主题的重大纪实佳作集中涌现。与以往不同的是,2025年的主题创作不止于对历史的单向度复述宣传,更是在全球化语境与当代化审美需求的双重驱动下,展现出前所未有的创作自觉与系统性思考。

纵观2025年的重大抗战题材纪录片创作,其核心突破在于实现了两种叙事路径的辩证统一与相得益彰:一方面,是以国家立场为基石,面向全球范围深入进行东方主战场核心概念的影像化论证,其视野之宏阔、逻辑之严谨,意在重塑既有的世界二战史观,为国家正名;另一方面,则是深潜于血色历史的纵深肌理,以极具人文关怀的笔触深描微观个体的命运悲欢,其情感之真挚、细节之丰满,旨在熔铸有温度、可共情的民族记忆之魂,为时代发声。

重塑东方主战场的全球认知

过去,在世界范围内,关于第二次世界大战的公共记忆与学术叙事长期以来存在着在一定程度上的“西方中心主义”倾向,中国作为东方主战场的巨大牺牲与卓越贡献未能得到充分彰显。2025年的重大抗战题材纪录片创作,敏锐地捕捉到这一全球历史叙事中的“温差”与“偏差”,将推动民族记忆“全球化书写”作为核心策略,其创新性主要体现在以下两个层面。

其一,是建立“话语桥接”“借嘴说话”的国际传播自觉。为了打破文化壁垒,消解潜在的认知隔阂,纪录片创作者们巧妙地引入外部中立视角,构建起跨文化对话的桥梁。例如,中央广播电视总台中国国际电视台(CGTN)推出的《共同的使命》,巧妙借由外籍主持人迈克·沃尔特的视角切入,以海外受众熟悉的语态逻辑和探寻方式,在重访历史现场的过程中层层深入地阐释了中国抗战所带来的世界意义;江苏省广播电视总台出品的《正义的审判》则邀请英国剑桥大学历史学教授顾若鹏(Barak Kushner)作为历史向导,借助西方顶尖学者的学术公信力为中国在战后主导的对日战犯审判提供专业解读与学理背书,让正义之声穿越历史,再次铿锵回响;同样,《七三一真相》联合美国、俄罗斯等多国媒体机构,以交叉印证的视听铁证,对侵华日军第七三一部队的非人罪行进行全球范围的揭露与控诉;《何以和平》则聚焦战后国际秩序的构建,向世界阐明中国为维护全球和平所贡献的智慧方案……这些策略的深层逻辑,在于通过一个中立的“他者”身份来观照和讲述中国的历史,从而有效提升信息的抵达率与接纳度,让“中国叙事”在全球历史记忆的场域中,变得更具说服力与亲和力。

其二,是打造内容厚重、制作精良的本土创作构筑的坚实话语基座。在积极寻求国际对话的同时,一批立足本土、深挖史料的鸿篇巨制,共同完成了对东方主战场全景式、多维度的系统梳理。中央广播电视总台的《胜利》以1945年为时间坐标,围绕伟大的抗战精神,以政论化高度史诗般地呈现了中国共产党领导下的人民战争;江苏广播电视总台的《抗日战争启示录》延续“启示录”系列作品的思辨风格,以模块化的结构赋予厚重史实以鲜明的时代内涵;广东广播电视台立项的《正义之战》依托大量珍贵影像,全景式展现了全民族抗战的恢宏进程;而吉林广播电视台制作的《重见天日——对话辽源二战盟军高级战俘》,更是将调查的触角延伸至亚、美、欧三大洲,通过跨国寻访与取证,以无可辩驳的细节构建起日本军国主义暴行的体系化证据链。此外,还有总台的《山河铭记》《受降》、山东广播电视台的《热血山河》与湖南广播电视台的《永不尘封的档案》等作品集群,以不同切面、不同形态、不同方式共同完成了一次面向全球的真相还原行动,让世界正视并震撼于中华民族在那场战争中所付出的巨大代价与不朽贡献。

以个体记忆构建情感共同体

如果说宏大叙事构建了历史的刚毅骨架,那么微观呈现则为深沉的纪实表达注入了温润的血肉灵魂。2025年的重大抗战题材纪录片从创作层面深刻地认识到,任何宏伟的家国情怀,最终都必须落脚于可感、可亲的个体之上。在深入挖掘人类共通的情感体验的基础之上,创作者们致力于建立一个跨越文化与意识形态的情感共同体,从而让历史的重量与人性的光辉直抵人心。

首先是聚焦亲历者口述,构筑抵抗时间侵蚀的记忆之盾。随着亲历历史老人的日渐凋零,抢救性地记录他们的口述史,成为纪录片创作者与时间赛跑的重要使命。《卢沟桥:我们的纪念》以卢沟桥这一承载着民族集体记忆的意象为核心,首次公开了诸多珍贵文物与视频资料,并通过百岁抗战老兵的深情追忆,勾勒出中华民族不屈不挠的精神底色;《我是八路军》《抗战回忆录》等重点作品,更是直接以亲历老兵的口述为叙事主干,结合党史专家的深邃解读,将恢宏的战争史诗转化为一个个具体的抉择、一次次生死的考验,用最鲜活的个体记忆,诠释了伟大抗战精神的朴素源起与磅礴力量。

其次是拓展叙事光谱,编织多元群体的全民抗战图景。2025年这一轮的创作视野,不再局限于正面战场上冲锋陷阵的将士,而是以更加敏锐的洞察力发掘并呈现了更广泛社会群体、民间力量的英勇事迹。《东北抗联》聚焦中国共产党领导下的东北抗日联军,全景式地再现了杨靖宇、赵尚志、赵一曼等英雄人物于白山黑水间经历的浴血奋战;《家书四万万人的抗战记忆》则独辟蹊径,以一封封饱含人间真情的私人信件为载体,揭示了战争给千万个中国家庭带来的切肤之痛,于无声处听惊雷;《烽火侨心》将目光投向五洲四海,从浩瀚史料中打捞起全球华侨华人支援祖国抗战的感人篇章。

更为引人注目的是,创作触角延伸到了此前影像化少有涉及的细分领域:《英雄无名》首次深入危机四伏的隐蔽战线,展现了党的地下工作者们在谍海风云中的无声较量;《红色神府》作为首部全景式反映陕北神府苏区革命历程的作品,聚焦于一方红色热土的坚韧求生;《烽火木刻》则从艺术的独特视角,阐释了“笔与刀”的意象如何在民族危亡之际,成为唤醒民众、鼓舞斗志的锋利武器……这些多元化的内容,共同织就了一幅有血有肉、可歌可泣的全民抗战画卷,使得宏伟的国家记忆最终拥有了无数具体、生动的面孔。

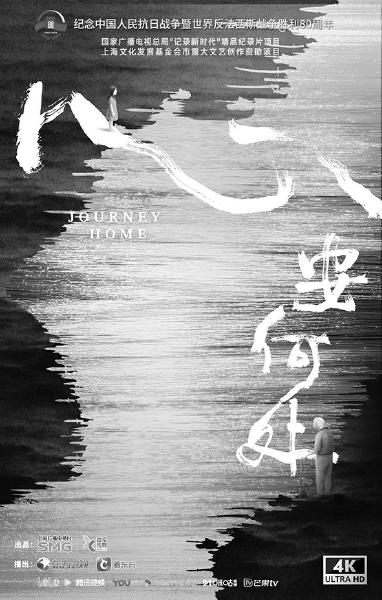

最后是提炼共通情感,实现超越国界的价值共鸣。一些作品更是以超越国仇家恨的人道主义关怀,抵达了更为深远的大道境界。《心安何处》将镜头对准战后日本遗孤这一特殊群体,细腻地展现了中华民族在自身承受巨大苦难的同时,依然闪耀的人性光辉与博大胸襟。这不仅没有削弱对战争罪行的控诉,反而从一个更高的维度,完成了对和平的呼唤与对生命本身的尊重,引发了国内外观众广泛的共情共鸣,也让“人类命运共同体”这一命题找到了共行共进的出口。

纪实影像的美学探索与精神传承

除了在叙事策略上的双线并进,2025年的重大抗战题材纪录片在美学表达与影像逻辑上也展现出诸多创新,不仅做到了对峥嵘岁月的忠实记录,更提炼为了对不屈精神赓续传承的当代图腾。

其一是以“物”证史,从逻辑自洽走向证据闭环。区别于以往依赖专家访谈与情景再现的传统模式,此轮创作更加注重将镜头对准文物、文献、地标等真正承载历史的真实印记。创作者们以不辞辛苦的探访、严谨精微的考据,让一件件具体可触的档案、实物成为线索,使历史在“铁证”的支撑下自己发声。无论是《伟大的胜利——苏联摄影师镜头里的中国抗战》中首次披露的苏联著名摄影师罗曼·卡尔曼的纪录影片以及多种影像资料,还是《卢沟桥:我们的纪念》中“九君子”使用过的相机、苟吉堂在狱中写下抗议的毛巾等散落在各地档案馆的老物件,这些来自天南海北、散发岁月温度的有力物证,不仅夯实了历史叙述的客观性与可信度,也让历史的事件、英雄的形象因实物的佐证而变得更加真实可感。而这种由不同来源、形态与载体的史料相互印证、彼此咬合所构筑的证据闭环,也在很大程度上增强了历史表述的说服力。

其二是以“情”动人,构筑跨越时空的精神共同体。优秀的作品,总能找到历史与现实的情感联结点。2025年的抗战纪录片大量运用超高清、AI修复等前沿影像技术,以场景的沉浸式再现深入挖掘了那些历经八十载时光洗礼,却依旧历久弥新、生生不息的精神、情感内核。《天地英雄气》于清明时节重磅推出,聚焦于为国捐躯的抗日将领等英烈事迹,将英雄的黑白画像修复为彩色照片,在深切的哀思中绵延着英雄的红色血脉;《英雄无名》借助AI画像技术,使阎宝航、陈涛等隐姓埋名的情报英雄鲜活地站在观众眼前;而《〈苦干〉归来:一部奥斯卡获奖纪录片的传奇》则创新性地沿着当年《苦干》这部尘封传奇影片的拍摄足迹,在动态的历史展演中重温中美两国人民并肩抗击法西斯的珍贵友谊……大量纪录片通过新旧影像的对比、历史与现实的勾连,完成了一场场与先烈的时空对话。当镜头从烽火连天的昔日战场,缓缓摇向高楼林立的今日都市,当“山河已无恙,吾辈当自强”的深情告慰响彻荧屏,历史不再是尘封的故纸堆,而是化为流淌在血脉中的精神基因。这种情感的共振,有效地将对历史的铭记,转化为珍视和平、砥砺前行的强大精神动力,实现了民族精神的代际传承与价值延续。

2025年的抗战主题纪实影像创作,是一次系统性、高水准的集体展播。这不仅是献礼之作,更可以定义为一场自觉自发的深刻文化行动。纪录片创作者们以高度的文化自信与使命担当,在宏大与微观、历史与现实、本土与全球之间找到了精妙的表达平衡点。通过对东方主战场的全球化言说与个体生命史的深度描摹,成功构建了立体、丰满,既有穿透力又有感染力的中国抗战叙事体系。本次重大抗战题材纪录片的集中创作实践,既为今后的主题创作提供了宝贵的经验,更在全球舞台上为“何以中国”这一时代命题提供了愈加厚重、温暖而清晰的影像注脚。光影为证,山河为鉴,这段用血与火铸就的历史,正在新时代中国的影像书写中,焕发出永恒闪耀的生命力。

(作者系中国纪录片网总编辑、中国视协纪录片学术委员会常务副秘书长)