- 分享到:

- 全屏阅读

- 放大

- 缩小

- 默认

新甘肃客户端新闻专题《我在敦煌做研究》

讲述敦煌故事 叩响世界之门

来源:中国新闻出版广电报 时间:2025-09-23

《我在敦煌做研究》视频截图。 资料图片

敦煌作为中国古代丝绸之路的重要枢纽,是中华文明与世界文明交流互鉴的重要见证。如何让敦煌文化“活”起来、走出去,成为新时代文化传播的重要课题。在第34届中国新闻奖评选中,新甘肃客户端推出的新闻专题作品《我在敦煌做研究》获得国际传播类二等奖。

跨文化视角 以国际学者为纽带的文化对话

敦煌,承载着历史与文化的土地,精美的壁画、栩栩如生的彩塑,无一不在诉说着古代东西方文化交流融合的辉煌篇章。然而,敦煌的故事已被无数次讲述,如何才能推陈出新,成了摆在我们面前的首要难题。

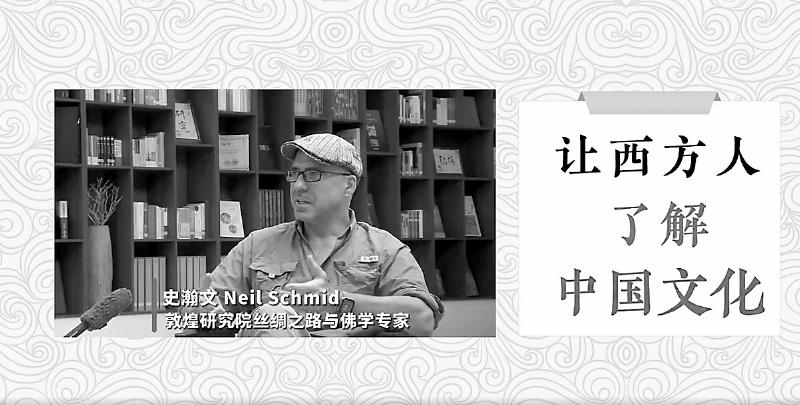

作品创新性地选取美国汉学家史瀚文作为叙事主体,构建了一个极具张力的跨文化观察窗口。2018年,美国汉学家史瀚文成为敦煌研究院历史上第一位全职外国研究员。在此之前很长一段时间里,他是唯一长居敦煌的外国人,30余年的潜心研究使他兼具专业深度与文化洞察力。在第六届敦煌文博会来临之际,甘肃国际传播中心将镜头对准史瀚文,通过讲述他与敦煌之间的故事,展现敦煌文化的传承、交流、发展。

作品通过外国学者的第三视角,全片始终贯穿着敦煌莫高窟与外国学者史瀚文温暖触碰,跨越了民族和语言,以人文视角从共情处发力。

最为关键的是,作品并没有将史瀚文简单塑造成一个“朝圣者”形象,而是真实展现了他作为研究者的专业与困惑。这种真实呈现,让文化传播摆脱了说教感,更具说服力、感染力。更是通过他,让世界感受到中国优秀传统文化跨越时空的魅力。

沉浸式叙事 深度呈现敦煌的文化肌理

确定策划思路后,真正的创作过程才刚刚开始,这是一场充满挑战与艰辛的跋涉。主创团队摒弃了传统的平铺直叙方式,采用沉浸式叙事手法,让观众跟随史瀚文的脚步与镜头,深入敦煌研究院的各个角落,一同感受他的日常工作与生活。

在拍摄过程中,团队捕捉到许多珍贵的细节:史瀚文在洞窟中临摹壁画的专注、他与中国同事讨论学术问题的热烈、沙漠中漫步时的突发灵感……这些真实生动的画面,构成了作品的灵魂。

为了更好地展现敦煌文化的魅力,作品巧妙地运用对比与融合的手法。一方面通过史瀚文的回忆,展现他初到敦煌时的震撼与陌生,与后来他对敦煌文化的深入理解和热爱形成鲜明对比;另一方面将敦煌的传统文化元素与现代研究方法、国际学术交流相结合,体现出文化的交融与传承。例如,在作品中,我们呈现了史瀚文运用现代科技手段对壁画进行分析研究的过程,同时也展示了他学习中国传统绘画技巧,尝试用毛笔临摹壁画的场景。这种古今结合、中西碰撞的画面,不仅让观众看到了敦煌文化在新时代的活力,也让他们感受到了不同文化并存的美好。

此外,团队在音乐和画面的处理上也别具匠心。配乐采用了具有浓郁西域风情的民族音乐,与敦煌的历史文化氛围相得益彰;画面以高清、细腻的镜头语言,展现了敦煌莫高窟的壮丽与神秘,让观众仿佛身临其境,沉浸其中。

精品化制作 文化与技艺的完美融合

创作过程面临诸多挑战,其中文化差异和技术难题是最为突出的两大障碍。

由于史瀚文来自美国,文化背景和思维方式的差异,给团队沟通带来了困难。采访初期,团队常常因为语言表达和理解的问题,无法深入挖掘到他内心真实的想法。为了克服这一障碍,团队成员提前做了大量的功课,深入了解美国文化和史瀚文的个人背景,在采访中更注重倾听,尝试从他的角度去思考问题。同时,团队还邀请了专业的翻译人员,确保沟通的顺畅和准确。经过多次交流与磨合,团队成员与史瀚文建立了深厚的信任关系,他也逐渐打开心扉,分享了许多珍贵的故事和感悟。

在技术方面,拍摄到高质量的画面需要运用先进的拍摄设备和技术手段。然而,敦煌地区气候干燥、风沙较大,对设备的稳定性和防护性有极高的要求。为解决这个问题,我们一方面加强了对设备的防护措施,购买了专业的防尘罩和防护套;另一方面提前与当地敦煌市融媒体中心、敦煌研究院团队建立联系,确保在设备出现问题时能够及时得到维修和更换。

作品在制作工艺上追求专业的新闻品质。创作团队采用电影级4K拍摄设备,团队采用了电影级的制作标准,为了捕捉洞窟内的艺术细节,摄影师特别定制了微距镜头支架,可以近距离拍摄壁画中仅毫米级的笔触痕迹。在光线运用上,我们严格遵循文物保护要求,使用特制的低温LED光源,既保证了画面质量,又确保不会对壁画造成损害。在剪辑艺术上,作品突破了传统纪录片的线性叙事模式。主创团队开发了“三维剪辑法”:时间维度上,将史瀚文的10年研究历程浓缩为叙事主线;空间维度上,通过多洞窟的交叉呈现展现艺术全貌;情感维度上,用节奏变化营造观影体验。比如,在讲述壁画修复时,采用慢节奏长镜头展现工匠的细致工作;在呈现敦煌历史时,则用快速剪辑配合交响乐,营造史诗感。这种张弛有度的节奏把控,让整个视频作品显得更有吸引力。

全球化传播 构建矩阵式传播新格局

团队采取内外联动、融合矩阵式传播,与敦煌研究院、敦煌市融媒体中心协同策划,精细配合,充分发挥各方优势,力求让报道呈现更精准、更独特、更迅速。从策划到创作,再到刊发,作品以独特的视角、细腻的情感、精良的制作,向世界讲述了一个动人的敦煌故事,传递了中国优秀传统文化的魅力与自信。

作品在传播策略上体现了鲜明的全球化思维。团队根据不同地区的文化特点和受众习惯,定制差异化的传播方案。具体执行上,团队打造了一个立体化的传播矩阵。根据国外受众的信息获取习惯,我们选择在Facebook、YouTube、Instagram等国际知名视频平台、社交媒体、新闻网站等传播渠道推送,同时在新甘肃客户端、HiGansu视频号等国内平台推出,并被人民日报新媒体、中国日报新媒体等海外账号选用推送,实现全球传播,触达用户上百万。

作为主创团队成员,我们也从《我在敦煌做研究》中深刻意识到,在国际传播中,要挖掘独特的新闻素材,寻找具有国际视野和普遍吸引力的故事;注重创新表达方式,运用全媒体手段,打造精品内容,以情感共鸣为纽带,让作品更有温度。站在新的起点上,我们将继续努力,肩负起讲好中国故事、传播好中国声音的使命,把更多像敦煌文化这样的中国优秀传统文化展示给世界,让世界看到一个更加真实、立体、全面的中国。

(作者系新甘肃客户端记者)