- 分享到:

- 全屏阅读

- 放大

- 缩小

- 默认

《云南日报》策划《铭记历史 缅怀先烈》特刊

将先辈的坚韧与壮烈刻入版面

来源:中国新闻出版广电报 时间:2025-09-16

9月3日,《云南日报》推出《铭记历史 缅怀先烈——纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年》特刊,通过8个整版的翔实文字报道和精美的版面设计,以回顾云南抗战历史事件为基,以反映抗战中的历史瞬间的木刻版画为脉,以对参与全民族抗战的所有英雄的敬畏为魂,让读者通过新闻报道和版面触摸那段可歌可泣的历史。

三个定位筑牢云南抗战历史坐标

在特刊策划之初,我们认真学习云南抗战的历史,尤其是滇缅公路、西南联大、滇西抗战等内容,结合采访部门的前期策划,与各部门沟通协作,形成了8个整版的策划方案。前4个版以“1+3”版面架构为骨架,用清晰的版面语言将云南在全民族抗战时期“大后方、最前线、结合部”的战略定位具象化;后4个版以图片为主,选取滇缅公路、工业发展、抗战遗址等内容,以点带面呈现云南在全民族抗战中的贡献。

特刊封面报道以《云南日报》重要评论文章《接续奋斗伟大征程,前进》开篇,从宏观上梳理云南“大后方”的支撑力、“最前线”的战斗力、“结合部”的枢纽力,为整个特刊定下“以史立论、以据说话”的基调。

特刊第二版聚焦“大后方”,以“综述+专家观点+抗战故事+图片”的版面组合,立体呈现云南的“支援密码”。

第三版锁定“最前线”,用同样的版面逻辑还原云南的“御敌壮歌”。综述稿件《铜墙滇南 铁壁滇西》以1942年日军进犯滇西为转折点,串联起滇南5年防御中炸铁路桥、拆铁轨的游击协同,滇西大反攻中光复腾冲、血战松山、鏖战龙陵的惨烈与坚韧,以及20多个民族运粮支援的团结图景;版面穿插松山战役遗址、滇西抗战老兵肖像等图片,让云南从大后方到最前线的角色转变通过版面叙事的递进更具冲击力。

第四版聚焦“结合部”,凸显云南的枢纽价值。综述稿件《山河见证 血脉同心》以南洋华侨机工千里驰援、驼峰航线上的物资输送为核心,展现云南连接中国战场与太平洋战场的关键作用;再配上南侨机工驾驶卡车的老照片、驼峰航线飞机残骸影像,让云南作为“中国抗日战争与世界反法西斯战争东方战场的结合部”定位通过版面内容的组合清晰落地。

特刊后4个版则采用了两个连拼版的形式,进一步对“大后方、最前线、结合部”定位进行具象化呈现。在内容上,重点选择3个方面的内容:滇缅公路、抗战时期的云南工业、抗战遗址。在版面设计中,巧妙嵌入“1945”和“2025”两个年份数字,让版面更具冲击力和历史意义。

聚焦普通人弘扬伟大抗战精神

好的人物报道是历史深处的恒星,抗战精神更是无数普通人用生命铸就的精神丰碑。若想让这种精神跨越时空,便需聚焦筑路民工、南侨机工、西南联大学子等一个个具体而又普通的人,摒弃人设的简单化,让他们成为精神传承的鲜活载体。

在特刊的编辑中,我们通过“抗战故事”“声音”两个专栏,以历史专家的解读、南侨机工后代的讲述、博物馆馆长的讲解,把滇缅公路筑路民工的悲壮无畏、南侨机工赤诚的家国情怀、西南联大学子“刚毅坚卓”的报国路、驼峰航线上跨越时空的友谊等,图文并茂地呈现在版面上,让读者从鲜活的历史故事中感悟抗战精神。

这种精神传承的背后,始终有党的引领:发动群众救亡、成立党组织凝聚力量、建立统一战线团结各方、推动文化抗战唤醒国人——正是这一核心,让无数普通人的力量拧成绳,铸就抗战胜利的根基……通过精心编辑,让“普通人的伟大”被看见,让精神的火种永不熄灭。

视觉赋能让历史有触感有温度

抗战时期,木刻是“老百姓能看懂的宣传语言”——粗粝刀痕恰似民工凿山的凿印,黑白质感如烽火岁月的老照片,比彩色图片更贴近历史厚重。

特刊以木刻版画为核心视觉语言。让木刻版画讲故事,视觉设计紧扣人民视角:用场景匹配刀法,刻滇缅公路用粗犷刀痕显艰辛,刻西南联大用细腻线条传文脉,刻滇西战场用刚硬棱角彰坚毅;版画串联民生脉络,滇缅公路的卡车、南侨机工的车队呈现民众筑路、运输、受益的主线。

木刻不是单纯的视觉符号,而是连接今昔的时空对话纽带。特刊选择这一质朴艺术语言,正是为了还原“历史书太厚,记不住他们的名字,却知晓他们皆为英雄”的现实,让无名英雄的身影在刀刻的纹路里定格永恒。

以先辈故事讲述和平守护

新闻是历史的底稿,特刊在设计中暗藏时空密码——版面底纹里,“2025”与隐藏的“1945”遥相呼应,一个承载着当下守护和平的使命,一个镌刻着抗战胜利的荣光。

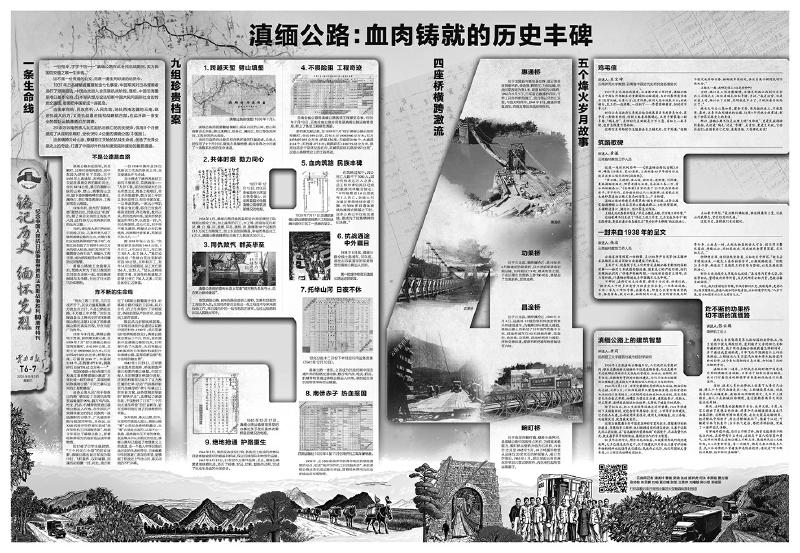

在通版《滇缅公路:血肉铸就的历史丰碑》中,版面嵌入“1945”字样,整版报道以滇缅公路修筑、运输为脉络,分为1条生命线、9组珍贵档案、4座桥横跨激流、5个烽火岁月故事4个部分,又巧妙融入1945的概念。

《夯筑产业基石 支援全国抗战》《铭记峥嵘岁月 传承民族精神》两个版用“2025”字样设计融合为一个连拼版。在《夯筑产业基石支援全国抗战》中,藏着全民族抗战时期云南的实业担当:中央电工器材厂生产出中国首根导线,打破国外技术垄断;昆明水泥公司终结“洋灰”依赖,为防御工事筑牢根基等。《铭记峥嵘岁月 传承民族精神》里刻着血色记忆:开远日军洽降地的石板路,铭刻着1945年侵略者低头认输的历史瞬间;松山战役遗址的坑道里,7763名远征军将士在1945年的反攻中血染山岗,密布的弹痕、锈蚀的弹壳,皆是“一寸山河一寸血”的悲壮注脚。

从1945年到2025年,80年岁月流转,改变的是时光,不变的是对和平的守护与对英雄的铭记。愿我们以1945年的历史为炬,将先辈的坚韧与壮烈刻进血脉,让和平的种子在每一次回望中扎根,在每一份坚守中生长,让1945年的胜利荣光,永远照亮未来。

(作者均系云南日报社全媒体编辑中心编辑)