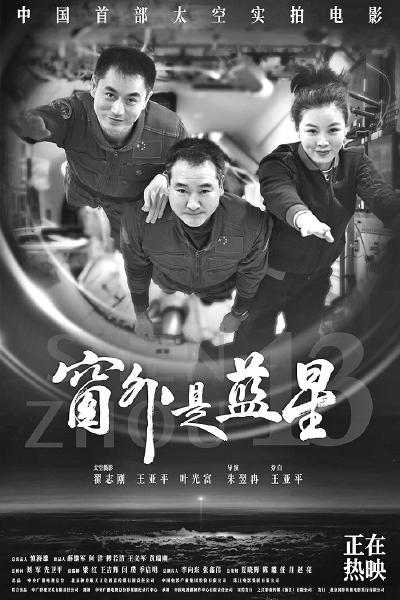

中国首部太空实拍电影《窗外是蓝星》:

跟着航天员,一起走进“漫天繁星”

来源:中国新闻出版广电报 时间:2025-09-10

中国首部、太空实拍,这些震撼的关键词,给予了电影《窗外是蓝星》太多的看点。它有着太不一样的意义:中国空间站建成以后,航天员在轨执行任务成为常态。航天员在空间站停留如此长的时间,究竟有何任务、怎样生活?虽然从相关新闻报道中可以窥见一二,但更详细的答案必须从电影《窗外是蓝星》中去寻找。

电影《窗外是蓝星》以神舟十三号乘组首次执行在轨驻留6个月任务为蓝本,带领观众沉浸式体验前所未见的太空生活,领略超高清壮美地球奇景,感受航天员真实的内心情感。影片通过航天员的视角,呈现出极具细腻情感、视觉震撼与宇宙哲思的独特张力,呈现了一场充满中国式太空美学的非凡旅程。

太空变成“可触摸的现场”

自9月5日上映以来,太空电影《窗外是蓝星》就收获了观众的好评。该片是中国航天重大工程与影视创作“国家队”的一次成功跨界合作,也是中央广播电视总台电影台标发布后首部领衔出品的电影。影片太空拍摄采用全国产8K超高清摄影机——这款为太空拍摄定制的摄影机全球仅有4台,其中两台已完成太空使命永留苍穹。

电影主要画面由神舟十三号乘组翟志刚、王亚平、叶光富在中国空间站拍摄,以航天员王亚平的视角呈现中国人第一次在太空驻留6个月的非凡旅程。这是中国电影首次在太空实拍,独特的视角和超高清画质带领观众感受前所未有的视觉震撼,让观众在大银幕上感受到人类用智慧与勇气共建宇宙与蓝星和谐共生的美好愿景。

在电影首映礼上,《窗外是蓝星》的导演朱翌冉动情地说:“中国人第一次在太空拍电影是非常难的事情,从一个疯狂的念头开始,越来越多的人不断汇入团队,最终我们在中国电影诞生120周年之际,拍摄出这样一部太空电影。”

《窗外是蓝星》不仅仅是一部电影,更是一段真实发生于距地400公里之外的太空史诗。从飞船对接时机械结构的缜密操作,到王亚平出舱时阳光掠过面窗的刺眼光芒;从舷窗外那颗静静旋转的蓝色星球,到舱内失重环境中漂浮的发丝与水珠——每一帧都是真实太空的展现,每一秒画面都代表了极致的视听震撼。拍摄团队跨越天地壁垒,把太空拍成了“可触摸的现场”。正如王亚平在旁白中所说:“抬起头,看看漫天繁星。”而这一次,我们终于能“走进”那片繁星之中。

朱翌冉希望,《窗外是蓝星》能够像一个信号弹、探路者,探索一种新的可能性——载人航天技术能不能在文化和艺术领域也开辟新空间?他也希望,这部电影能推动整个影视行业思考:是不是可以把更多的想象力投向真实的太空,开发出更多适合太空拍摄的设备等等。

“硬核”之外的温柔细腻

如何让这部电影好看?朱翌冉给出了两个方向:除了要用超高清影像让观众有身临其境的感觉,更要展现最真实的生活质感和情感。“人类的情感是相通的,航天员也会思念亲人,这些情感最能打动人,这部电影的魅力就在于它的真实性,这是任何特效都做不出来的。”

因此,在“拍摄太空”的宏大使命背后,电影并未忽略人的温度。经过再三考虑,影片最终选择以王亚平的视角展开叙事。对此,朱翌冉解释,如果说电影《窗外是蓝星》是一堂科普课,那么请专家来讲解是合适的。但是,“我们要做的是太空旅行,要让观众有身临其境的感觉,只有真正去过太空的人,才能讲述出真实的感受”。

反观王亚平,她不仅是职业航天员、太空教师,还是母亲、女儿、姐姐、妻子,更重要的是,她是亚洲首位出舱的女航天员。这么多身份交织在一起,让她的情感特别丰富,完全能够支撑起这部电影想要表达的那些柔软的部分。“空间站是大国重器,但我们希望电影在‘硬核’之外,还能展现出温柔细腻的一面。”朱翌冉回忆说,“我记得在和王亚平沟通时,她说在太空的时候,最想念的就是女儿的声音,有时候在执行任务的间隙,她会飘到舷窗边,看着地球,想象着女儿在地球上的某个地方,这种情感特别真实,也特别打动人。”

片中,王亚平在神舟飞船中轻轻摇晃着女儿送的小兔子玩偶,镜头缓缓推近,仿佛观众也透过她的眼睛,望向那颗名为家的蓝星。春节团聚连线时,叶光富的女儿很小,还不明白是在和太空中的爸爸通话,一直在房间里跑来跑去,扒着窗户探头往外看。这种生活气息为硬核的太空任务增添了一抹温暖的色彩,宏大与微小的交织、使命与情感的共鸣,铸就了《窗外是蓝星》直抵人心的真实力量。

影片上映后,很多外国观众对影片的评论,也令朱翌冉感动不已。朱翌冉表示,这就是电影《窗外是蓝星》的独特之处:它既有人类共通的情感,又有中国文化的特色,这种结合让它在国际上也能被理解和接受。“不管是什么肤色、什么国籍,当我们从太空中凝视这颗蓝色星球时,那种震撼、敬畏以及对家园的眷恋,是全人类共通的。”

展现中国航天非凡成就

不同于太空科幻片,电影《窗外是蓝星》是一部“真实的太空电影”。国产8K超高清影像+载人航天真实记录+电影级叙事,共同创作出一部“只有中国能拍”的太空电影。

据了解,电影《窗外是蓝星》从筹备到制作共花费4年多时间。朱翌冉坦言,整部电影的制作过程从开始到结束没有哪个环节是不困难的。“这是一部需要载人航天工程深度配合的电影,它不是电影从业者自己能在摄影棚里完成的一个作品。航天体系和电影体系是两个完全不同的体系,这些人需要在一起磨合,共同承担责任,完成工作。”

作为中国首部太空实拍电影,总台团队与航天团队紧密协作,拍摄过程集太空科研课题攻关、电影创作探索、大气层相隔的天地协同等挑战于一身,先后攻克火箭震动测试、空间环境测试和空间站内适配性充电存储等一系列难题。

为什么中国人要拍摄这样一部属于自己的太空电影?朱翌冉说:“因为我们在8K影像技术和载人航天技术方面都是领先的,太空电影在中国载人航天不断取得了不起的成就基础上才有可能完成,它记录了我们这个时代的航天成就。”

从上世纪70年代的预先探索,到1992年中国载人航天工程正式立项;从神舟五号航天英雄杨利伟首次飞天时在太空舱内展示国旗,到神舟十三号航天员在轨驻留6个月创造新的纪录……中国航天人接力奔跑,不断创造新的航天成就。

因此,电影《窗外是蓝星》不仅是一部太空电影,也是对“特别能吃苦、特别能战斗、特别能攻关、特别能奉献”的载人航天精神的致敬和对建设航天强国新征程的展望。从空间站建成到载人登月,再到更遥远的星际探索,正如航天员在片中所说:“相信未来,中国人的脚步一定会迈向更远的深空。”