- 分享到:

- 全屏阅读

- 放大

- 缩小

- 默认

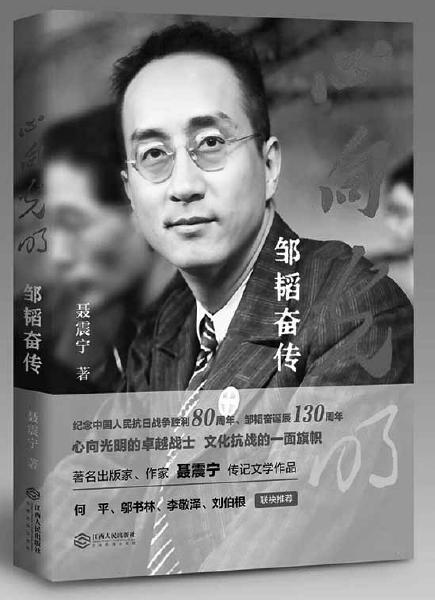

真挚的情感与深致的理性

来源:中国新闻出版广电报 时间:2025-09-05

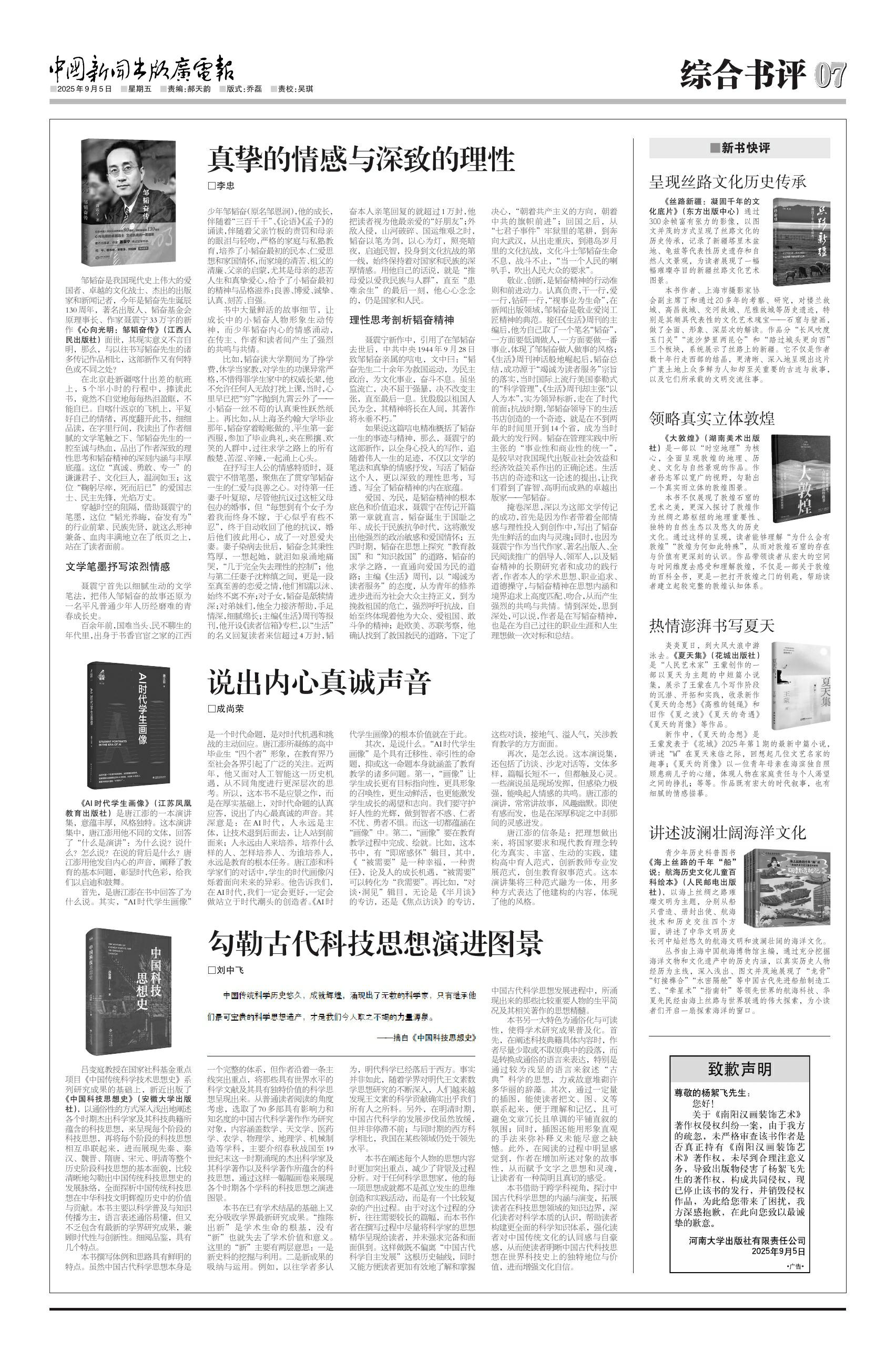

邹韬奋是我国现代史上伟大的爱国者、卓越的文化战士、杰出的出版家和新闻记者,今年是韬奋先生诞辰130周年,著名出版人、韬奋基金会原理事长、作家聂震宁33万字的新作《心向光明:邹韬奋传》(江西人民出版社)面世,其现实意义不言自明,那么,与以往书写韬奋先生的诸多传记作品相比,这部新作又有何特色或不同之处?

在北京赴新疆喀什出差的航班上,5个半小时的行程中,捧读此书,竟然不自觉地每每热泪盈眶,不能自已。自喀什返京的飞机上,平复好自己的情绪,再度翻开此书,细细品读,在字里行间,我读出了作者细腻的文学笔触之下、邹韬奋先生的一腔至诚与热血,品出了作者深致的理性思考和韬奋精神的深刻内涵与丰厚底蕴。这位“真诚、勇敢、专一”的谦谦君子、文化巨人,温润如玉;这位“鞠躬尽瘁,死而后已”的爱国志士、民主先锋,光焰万丈。

穿越时空的阻隔,借助聂震宁的笔墨,这位“韬光养晦,奋发有为”的行业前辈、民族先贤,就这么形神兼备、血肉丰满地立在了纸页之上,站在了读者面前。

文学笔墨抒写浓烈情感

聂震宁首先以细腻生动的文学笔法,把伟人邹韬奋的故事还原为一名平凡普通少年人历经磨难的青春成长史。

百余年前,国难当头、民不聊生的年代里,出身于书香官宦之家的江西少年邹韬奋(原名邹恩润),他的成长,伴随着“三百千千”、《论语》《孟子》的诵读,伴随着父亲竹板的责罚和母亲的眼泪与轻吻,严格的家庭与私塾教育,培养了小韬奋最初的民本、仁爱思想和家国情怀,而家境的清苦、祖父的清廉、父亲的启蒙,尤其是母亲的悲苦人生和真挚爱心,给予了小韬奋最初的精神与品格滋养:良善、博爱、诚挚、认真、刻苦、自强。

书中大量鲜活的故事细节,让成长中的小韬奋人物形象生动传神,而少年韬奋内心的情感涌动,在传主、作者和读者间产生了强烈的共鸣与共情。

比如,韬奋读大学期间为了挣学费,休学当家教,对学生的功课异常严格,不惜得罪学生家中的权威长辈,他不允许任何人无故打扰上课,当时,心里早已把“穷”字抛到九霄云外了——小韬奋一丝不苟的认真秉性跃然纸上。再比如,从上海圣约翰大学毕业那年,韬奋穿着赊账做的、平生第一套西服,参加了毕业典礼,夹在熙攘、欢笑的人群中,过往求学之路上的所有酸楚、苦涩、辛辣,一起涌上心头。

在抒写主人公的情感特质时,聂震宁不惜笔墨,聚焦在了贯穿邹韬奋一生的仁爱与良善之心。对待第一任妻子叶复琼,尽管他抗议过这桩父母包办的婚事,但“每想到有个女子为着我而终身不嫁,于心似乎有些不忍”,终于自动收回了他的抗议,婚后他们彼此用心,成了一对恩爱夫妻。妻子染病去世后,韬奋念其秉性笃厚,一想起她,就泪如泉涌地痛哭,“几于完全失去理性的控制”;他与第二任妻子沈粹缜之间,更是一段至真至善的恋爱之情,他们相濡以沫、始终不离不弃;对子女,韬奋是舐犊情深;对弟妹们,他全力接济帮助,手足情深,细腻绵长;主编《生活》周刊等报刊,他开设《读者信箱》专栏,以“生活”的名义回复读者来信超过4万封,韬奋本人亲笔回复的就超过1万封,他把读者视为他最亲爱的“好朋友”;外敌入侵,山河破碎、国运维艰之时,韬奋以笔为剑,以心为灯,照亮暗夜,启迪民智,投身到文化抗战的第一线,始终保持着对国家和民族的深厚情感。用他自己的话说,就是“推母爱以爱我民族与人群”,直至“患难余生”的最后一刻,他心心念念的,仍是国家和人民。

理性思考剖析韬奋精神

聂震宁新作中,引用了在邹韬奋去世后,中共中央1944年9月28日致邹韬奋亲属的唁电,文中曰:“韬奋先生二十余年为救国运动,为民主政治,为文化事业,奋斗不息。虽坐监流亡,决不屈于强暴,决不改变主张,直至最后一息。犹殷殷以祖国人民为念,其精神将长在人间,其著作将永垂不朽。”

如果说这篇唁电精准概括了韬奋一生的事迹与精神,那么,聂震宁的这部新作,以全身心投入的写作,追随着伟人一生的足迹,不仅以文学的笔法和真挚的情感抒发,写活了韬奋这个人,更以深致的理性思考,写透、写全了韬奋精神的内在底蕴。

爱国、为民,是韬奋精神的根本底色和价值追求,聂震宁在传记开篇第一章就直言,韬奋诞生于国耻之年、成长于民族抗争时代,这将激发出他强烈的政治敏感和爱国情怀;五四时期,韬奋在思想上探究“教育救国”和“知识救国”的道路,韬奋的求学之路,一直通向爱国为民的道路;主编《生活》周刊,以“竭诚为读者服务”的态度,从为青年的修养进步进而为社会大众主持正义,到为挽救祖国的危亡,强烈呼吁抗战,自始至终体现着他为大众、爱祖国、敢斗争的精神;赴欧美、苏联考察,他确认找到了救国救民的道路,下定了决心,“朝着共产主义的方向,朝着中共的旗帜前进”;回国之后,从“七君子事件”牢狱里的笔耕,到奔向大武汉,从出走重庆,到港岛岁月里的文化抗战,文化斗士邹韬奋生命不息,战斗不止,“当一个人民的喇叭手,吹出人民大众的要求”。

敬业、创新,是韬奋精神的行动准则和前进动力。认真负责,干一行,爱一行,钻研一行,“视事业为生命”,在新闻出版领域,邹韬奋是敬业爱岗工匠精神的典范。接任《生活》周刊的主编后,他为自己取了一个笔名“韬奋”,一方面要低调做人,一方面要做一番事业,体现了邹韬奋做人做事的风格;《生活》周刊神话般地崛起后,韬奋总结,成功源于“竭诚为读者服务”宗旨的落实,当时国际上流行美国泰勒式的“科学管理”,《生活》周刊却主张“以人为本”,实为领异标新,走在了时代前面;抗战时期,邹韬奋领导下的生活书店创造的一个奇迹,就是在不到两年的时间里开到14个省,成为当时最大的发行网。韬奋在管理实践中所主张的“事业性和商业性的统一”,是较早对我国现代出版业社会效益和经济效益关系作出的正确论述。生活书店的奇迹和这一论述的提出,让我们看到了睿智、高明而成熟的卓越出版家——邹韬奋。

掩卷深思,深以为这部文学传记的成功,首先是因为作者带着全部情感与理性投入到创作中,写出了韬奋先生鲜活的血肉与灵魂;同时,也因为聂震宁作为当代作家、著名出版人、全民阅读推广的倡导人、领军人,以及韬奋精神的长期研究者和成功的践行者,作者本人的学术思想、职业追求、道德操守,与韬奋精神在思想内涵和境界追求上高度匹配、吻合,从而产生强烈的共鸣与共情。情到深处,思到深处,可以说,作者是在写韬奋精神,也是在为自己过往的职业生涯和人生理想做一次对标和总结。