- 分享到:

- 全屏阅读

- 放大

- 缩小

- 默认

弘扬中华文明:

传承文脉 生生不息

来源:中国新闻出版广电报 时间:2025-09-05

中华文明源远流长,博大精深。暑假里,孩子们去博物馆参观,到景区游览,展柜里的甲骨、青铜、陶俑让他们好奇,雄伟的建筑、精美的雕塑让他们流连忘返,亲身体验到做一个中国人的自豪感。新学期开始了,有些疑问不妨从书里探寻答案。

体验发现之美

《思接千载:115件文物里的古代中国》(中信出版集团)的作者团队由国家博物馆社会教育部的9名同仁组成,他们来自历史学、考古学、博物馆学、美术史论等专业,从事讲解和研学课程的策划实施,都有10年左右的博物馆社会教育工作经验。这本书是他们写给“好奇宝宝”的留言簿,既有给“老观众”的答疑信,也有给还没来过国博的读者准备的小纸条,既忠实还原“古代中国”展览的学术深度,又有效消融文物与大众之间的认知隔膜。这本书不仅是“古代中国”展览的延伸,更是一座桥梁,让每位读者都能透过文物细节,找到与历史对话的契机,感受中华文明的温度。

去博物馆看展、到遗址参观、翻开书本、观看纪录片……了解中华文明的方式有很多种,每一种的体验都不一样。《中国:我们的文明从哪里来》(湖南少年儿童出版社)改编自纪录片《中国》(第三季),精选纪录片中优美的解说词,以中式美学勾勒历史画卷,展现中华历史之美、山河之美、文化之美,让孩子们在了解中国古代历史的同时,获得审美熏陶。

孩子往往会指着博物馆里的一件件文物问“这是什么”“干什么用”“怎么用”……面对一问到底的孩子,许多时候问题都会导向同一个方向:考古是干什么的,它有什么用,能解决什么问题?如果没有提前“补课”,大部分家长是回答不上来的。《给孩子的考古》(中信出版集团)是考古学家许宏专为少年读者而写的通识课,以考古为舟,载少年驶向人类文明的源头,分享考古的发现之美和思辨之美,也教会孩子对未知保持敬畏与好奇。

没有比故事更能拉近孩子与历史文化之间的距离,“中国文物修复与文化传承系列(第三辑)”(人民文学出版社 天天出版社)为孩子讲述文物中的中国历史与文化。该书是由一线文物专家担当主笔,以图文并茂的形式为孩子讲述文物修复保护的图书,揭秘文物修复现场,带孩子见证匠人精神。

理解诗词之美

中华文明之美,在山在水,在草木之间;在一诗一词,平仄抑扬中有韵律之美、意境之美、情感之美。诗词在一代代吟诵传承中,已内化为中国人的情感和认知,融入中华民族的血脉,成为炎黄子孙的独特基因。

在《诗词中国》(江苏人民出版社 凤凰出版社)一书中,王蒙选取200余首经典诗词,精妙解读、深入剖析,以诗化、散文化的文学语言解诗论词,对诗境、诗意、诗趣等展开论述,并将自己丰富的人生经历和文学阅历,自己对文学的感悟、对社会的深刻剖析和认知,借中华经典诗词传递给当代读者。

每一首唐诗,都有一段历史。蒙曼新作《透过历史学唐诗》(北京燕山出版社)分为“人生篇”和“家国篇”两册,收录了小学、初中语文课本中的必背唐诗,带孩子沉浸式感悟唐朝诗人的喜怒哀乐怨,解锁唐诗的精神脉络。以诗证史,以史解诗。读唐诗的时候,我们感觉好像1000多年前的月光,依然可以照进今人的悲欢。《透过历史学唐诗》让李白的月光洒满孩子的童年,让杜甫的忧思教会他们共情。

穿越时光之旅

中华文明的精妙藏在诗词歌赋里,也凝结在辉煌的古代建筑中,故宫的红墙黄瓦、雕梁画栋守护着时光的密码。故宫博物院原副院长李文儒坦言,在故宫工作二十余载,每年看到成千上万的游客,其中很多是青少年进出这座昔日的皇家宫殿群。他总在心里琢磨,应该怎样让孩子们真正了解故宫,不虚此行。在《给孩子讲讲故宫》(青岛出版社)里,他想告诉少年读者,看故宫需要两种方式:一种是用脚走,一种是用心读。用脚走的路线图有最佳设计,用心读的思维导图也有高屋建瓴的视野。书中他用生动的语言揭秘故宫趣味奥秘,为什么宫殿要建在中轴线上?屋脊上的小兽各有什么来头?……这不仅是和文物“对话”,更是为读者打开了一扇通往中华优秀传统文化的大门。

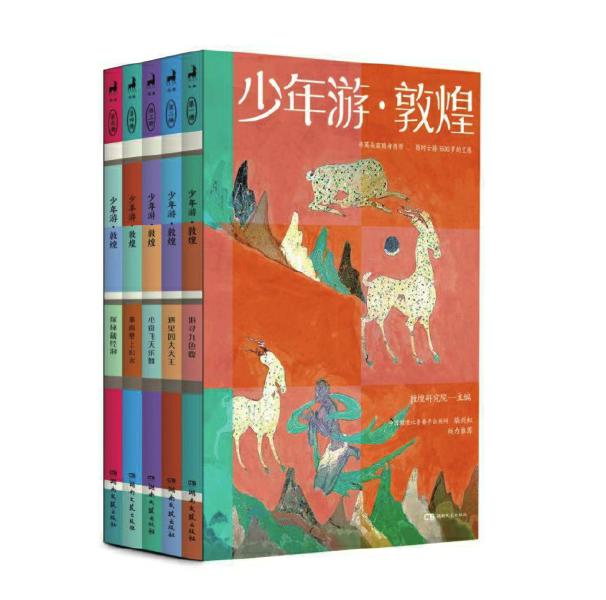

敦煌文化绚烂多彩,给予孩子永恒的精神滋养。由敦煌研究院主编的敦煌百科全书“少年游·敦煌”系列(湖南文艺出版社),用简单的语言讲深度的故事,带孩子一窟一画读懂敦煌。全书按时间顺序,从石窟营建、壁画作品和塑像艺术3个维度,生动讲述敦煌莫高窟千余年的营建历程与石窟艺术,让青少年读者近距离感受敦煌艺术的魅力。