- 分享到:

- 全屏阅读

- 放大

- 缩小

- 默认

《山河为证》完整再现14年抗战历程:

每一帧画面,都是铁证如山的记忆

来源:中国新闻出版广电报 时间:2025-08-27

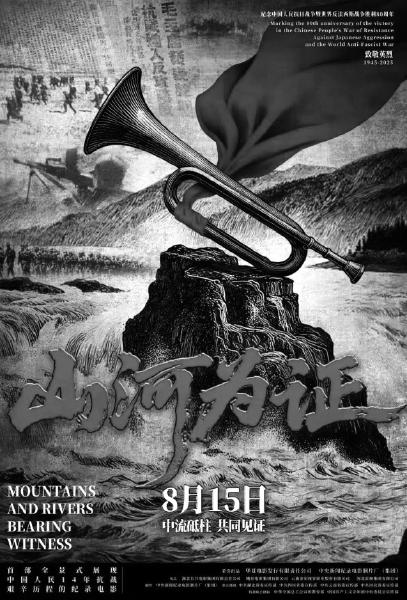

在纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年之际,相关主题电影接连上映。在《南京照相馆》《东极岛》等故事片中,首部全景式展现中国人民14年抗战历程的纪录电影《山河为证》显得尤为特别。

自8月15日登陆全国院线以来,《山河为证》与亿万观众共同见证了那段波澜壮阔的峥嵘岁月。影片所凝聚的强烈情感力量,以及对抗日战争英雄群像的真实记录,构筑起一幅关乎民族命运的救亡图存史。画面中的每一帧,都是铁证如山的记忆;声音中的每一次呐喊,都是不可磨灭的见证。

时间、空间双线交织

相比故事片通常只能通过一个局部、几个人物关系来呈现一段历史切面,纪录电影则能够呈现完整的抗日全景。《山河为证》把6年局部抗战和8年全国抗战汇总起来,完整再现了14年抗战的历程。

不过,要想用104分钟对14年抗战历程进行全景式呈现,着实不易。《山河为证》总导演于鹏坦言,要将如此风云际会、英雄辈出的大时代,以及国际社会多方的纠葛博弈对整个战争的推进和影响,凡此种种都融入104分钟的片长里,这是对导演组最大的考验。“因为很难装下全部,并且容易迷失在浩瀚的历史信息当中。”

在反复论证和众多专家的指导帮助下,创作团队逐渐清晰了两条主线——时间线和空间线。于鹏介绍,影片一条主线是紧紧围绕中国共产党中流砥柱作用的解读,从九一八事变的局部抗战到卢沟桥事变的中国全民族抗战,从战略防御到战略相持,再到战略反攻,直到最后的胜利,影片将每一个阶段串联起来,呈现了一个清晰的、历史的、必然的逻辑线。通过影像,观众可以认识到中国共产党是凝聚全民族力量的杰出组织者和鼓舞者,是领导中国人民争取民族独立和人民解放的坚强核心。影片把全民族抗战的整体态势反映了出来,其中既包括中国共产党领导的地方战争,也包括国民党军队主导的正面战场;既包括武装力量的军事斗争,也包括人民群众的奋起抗战。

另一条主线就是借助全球史观的视角,展现个人之于国家,国家之于世界,世界之于人类等几个不同层面,从中国人的家国情怀到全人类的命运与共,更深刻地诠释了东方主战场和整个世界反法西斯战争之间的关系。通过影像,观众可以了解到东方战场在世界反法西斯战争中的全球性意义,以及对中国战场、东方战场、欧洲战场、南亚战场、太平洋战场等都有了更为清晰的认识。

这两条主线共同构成了影片的骨架,在其上再不断丰富血肉,便完成了影片的整体构思。

只是“历史搬运工”

《山河为证》对抗日战争的总体性历史问题、重大历史事件、抗日战争在世界反法西斯战争中的地位作用等方面,实现了历史真实,揭示了人民必胜、正义必胜、中华民族必胜的历史逻辑。

于鹏在解析电影最大的看点时特别指出:“片中的每一个影像镜头都是真实发生的,它们清晰地记录着我们受到的伤害,我们的悲痛、我们的愤怒和我们的反抗,最终凝结成我们这个民族最真实的血性和韧性。”

既要让观众熟悉那些已经熟悉的内容,又要让新内容产生力量,这对于创作团队来说又是一大难点。在这一点上,《山河为证》秉承了严肃的史学态度与高度的艺术责任,既注重历史逻辑的清晰性,又强调民族精神的传承性。

一方面,影片巧妙地抓住了时间点和重要的历史节点,通过一句过渡词或者一个字幕带出,做到了大事不漏。从1931年九一八事变,一直到1945年8月日本的无条件投降,全部讲述得清楚明白。

另一方面,影片通过一个个感人的历史片段,生动阐释了什么是爱国主义,什么是民族精神,什么是不屈意志。这些精神力量的传承对于当代观众,特别是对于年轻观众具有重要的教育意义和现实价值。

影片中,王家川的故事令许多人十分难忘:一个青年来参军,说自己叫王家川。团长愣住了——王家川是团里的战斗英雄,9天前刚牺牲。原来王家川不是一个人,而是三兄弟共用的名字。王家川,一个名字,三个兄弟。影片用版画的形式回溯了这个故事。而类似这样的故事,影片中还有许多。

“我们做的并不多。因为影片中所展现的那段历史,足够壮烈、足够丰满、足够感人,有山河为证、光影为证,善恶黑白清清楚楚,我们只是做了一个‘历史搬运工’的工作。”于鹏回忆,影片的创作过程对每一个参与的人来说,都是一次精神的洗礼。“有的导演在采访老兵的时候陪着老兵一起哭,有的导演搜集了日军的罪行之后抑郁了很长时间。包括我自己在写稿子的时候,有时写着写着就哭了。”

修复再造影像资料

在视听呈现方面,《山河为证》以娴熟精湛的视听语言成就了有史诗气质的精品。

“《山河为证》首先是电影,需要吸引人。”于鹏认为,影片虽然是线性叙事,但是不等同于大事记,要有细节、故事性和艺术性,在理性的史实下面需要有感性的情绪铺衬。为此,影片选择了由影视演员陈建斌等进行配音,用他们的角色感、台词感增加影片的情绪带动力和艺术感染力。

于鹏介绍,影片中摘取了很多当事人的回忆录片段进行第一人称的旁白,影片对老资料中的每一声枪炮、每一次拉枪栓、每一个小故事都进行声音上的二度创作,这些都是为了让历史“活”起来,把观众拉回到过去的时空中,拉回到现场,感同身受。影片中,影像、字幕、画外音的巧妙配合,保证了观众可以快速接收到每一个信号。

在海量珍贵影像资料的基础上,主创团队还运用数字修复与艺术再造相结合的方式,从尘封档案中唤醒时代记忆,为观众重现中华民族全民抗战、热血激荡的历史瞬间。尽管那些文献、照片等历史资料因为年代久远已经粗糙,但经过重新处理,仍然体现出了鲜活性和时代感。

一些历史人物没有照片或者影像资料,为了让他们的事迹直击人心,影片也采用了AI动画的技术进行呈现。赵一曼与儿子唯一的合影,在镜头中有了细微的互动,“宁儿啊,赶紧长大成人……”母亲温柔笃定的目光与孩子依恋的神情交织在一起,让人更真切地感受到她不久后走向刑场的壮烈与奉献。对于没有留下影像的刘老庄八十二烈士,摄制组依据战友的回忆,结合史实细节,复原了他们的英姿:年轻的面庞、执枪的背影、迎着寒风的坚定目光。连长白思才,排长尉庆忠、王世祥,文书罗桥……这些沉默了80年的忠魂,仿佛穿越时空与今天的观众对视。“观众都需要一个直观的、鲜活的形象来寄托他们的遐想和抒发情感,所以我们做了此类尝试。”于鹏说。

“我们不单单是在创作一部影片,更是在重现中国近代史上最热血贲张、波澜壮阔的一段全民族抗战记忆。”于鹏表示,对于熟悉历史的观众,这可能是一次情感、情怀,或者说精神上的重塑、重温。对于不熟悉历史的观众,尤其是在网络时代成长起来的年轻观众,希望能够引导他们看到一段客观、真实、公允的历史全貌,让他们感受到抗战精神的内核,因为“它是最深沉、最朴素的爱国主义”。