- 分享到:

- 全屏阅读

- 放大

- 缩小

- 默认

2025年第12届世界运动会报道“技术、内容、传播”三线并进——

记录竞技高光 聚力国际传播

来源:中国新闻出版广电报 时间:2025-08-19

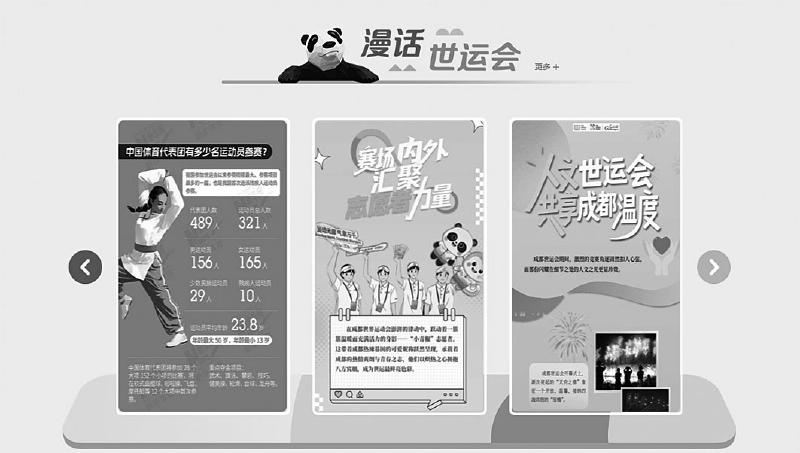

光明网“2025年第12届世界运动会”专题中的《漫话世运会》栏目。

8月17日,2025年第12届世界运动会在四川成都闭幕。作为国际性体育赛事,于媒体而言,也成为一次全媒体传播的生动实践。在为期10天的赛事中,各媒体不仅聚焦体育竞技的高光时刻,还通过技术创新、内容深耕和新媒体矩阵的立体运作,全面展示了成都世运会的“智慧赛事、文化盛宴与全民共享”形象,既把“看得见的舞台”讲清楚,也把“看不见的系统工程”讲透彻;既铺开宏大叙事,也紧扣微观故事。

探索“智慧赛事”新舞台

在体育与科技深度融合的今天,智慧体育不仅改变了运动员的训练方式,而且重塑了媒体报道的生产逻辑与观众的观赛体验。成都世运会更是将科技与体育的深度融合推向了一个新高度。本届赛事首次启用流媒体直播平台,实现全球实时直播与全项目内容覆盖,打破了传统赛事传播的“窄口径”,让全球观众都能够随时随地通过专属平台观看体育赛事。

例如,主媒体中心与国际广播中心作为赛事保障的中枢,设有总调度室、信号收录与传输区、融媒体制作区,全天候确保赛事画面输出与信号传输稳定。幕后技术团队和设备供应商为赛事提供全链路支撑,如上海广播电视台旗下上海东方传媒技术有限公司的INNO MOTION转播方案,在射箭比赛中可自动捕捉弓箭的运动特征、飞行轨迹与速度,令竞技细节清晰呈现。

科技的作用并不限于信号传输。信息安全同样是“智慧赛事”的重要组成部分。赛事信息系统在官方网络安全合作伙伴的支持下,构建了多重加密与实时监测的重保体系,确保在大流量和跨平台分发环境下业务连续。

赛场内外的观众体验与媒体生产,也因科技手段而全面升级:世运村“AR同传眼镜”支持约40种语言,方便国际来宾交流;“四足机器狗”承担导览、安防与互动体验;5G高清与AI自动拍摄系统配合媒体云平台,大幅缩短“赛场—编辑台—发布端”的成片链路,提升新闻生产效率。

从平台直达的“看得上”,到中枢稳态的“传得稳”,再到场景科技的“用得好”,成都世运会上的“媒体+科技”让技术不再是冷冰冰的后台参数,而是转化为观众的沉浸感、记者的高效产出与媒体的叙事力,为大型体育赛事打造了一个展示“智慧赛事”的全新舞台和可借鉴的“中国方案”,也为未来体育报道中的“媒体+科技”开辟了更加广阔的空间。

深耕“内容矩阵”叙事力

如果说技术手段让各媒体在成都世运会报道中“跑”得更快,那么内容策划与叙事结构则决定了报道能否“立得住”。成都世运会期间,各媒体在宏大叙事与细节刻画之间巧妙穿插,以“主叙事+微故事”的双线布局,既搭建出赛事与城市的宏观框架,也沉入人物、场景与细节之中,形成结构丰满、主题突出的“内容矩阵”。

人民日报社以系列专栏增强报道纵深度。例如,推出的“在世运会看见体育的‘无限’”专栏,用“6个项目6讲”的方式拆解项目文化与观赏逻辑;推出的“世运会近距离”系列报道,通过人物和生活切入、文化与赛场结合的报道策略,巧妙补齐了技术和传播之外的情感与人文维度。在“主叙事”全面呈现赛事规模与意义的同时,让读者看到赛事中的“小温度”,将文化符号与赛事叙事打通,实现文化与体育的互文表达。

新华社开设“第12届世界运动会”专题,通过《世运大咖说》《“蓉”耀这一刻》《世运观察》《赛场速递》《场外时刻》《直击现场》等栏目,从多个视角展现赛事,包括权威点评、城市形象、赛程报道、花絮横幅与现场实况等内容。

光明日报社以“聚焦成都世运会”为系列报道的标识,持续深入跟踪赛事进展与亮点。

科技日报社推出《走进成都世运会》栏目,将AR翻译眼镜、安防机器狗、场馆LED巨幕等科技应用串联起来,形成专题化的知识链条,使“赛时科技”从零散信息转化为公众易懂的系统故事。

中国新闻社采用人物化、场景化的报道策略,在《成都世运会》栏目中,推出“复出运动员”“无障碍参赛”“小众项目‘破圈’”“民族风舞台”等系列小切口稿件,形成便于检索与分发的“微故事”群。

聚焦青年是中国青年报社一以贯之的传统,在“2025年第12届世界运动会”专题中,中国青年报社将目光对准赛场上青年群体的兴趣点,如在《世运科普》栏目中,以通俗、生动的方式解读新兴和小众比赛项目的规则、观赛要点与文化背景,让青年读者在获取赛事信息的同时,建立起对项目的认知与兴趣,扩大赛事传播在群体化上的覆盖面。

四川本地媒体则在世运会报道中,既以情感为纽带拉近读者距离,也以文化为切入深化赛事影响力。如《四川日报》、川观新闻等抢先报道开幕式时间、场地与流程细节,将“亚洲最大单体木结构建筑——天府国际会议中心”“水火共舞的点火仪式”等核心信息,转译为可被本地受众快速感知的“场景话术”;从“涉赛外籍人士打卡成都”的微叙事入手,呈现“火锅很辣、街区很美、志愿者很热情”的第一人称证言,与国际传播的宏大叙事互补,完成“城市名片”的口碑传播。

搭建全民参与“矩阵式”

成都世运会期间,媒体通过“直播+互动+社交”实现信息传递的同时,也成为全民参与的主导力量。

成都世运会开幕式在全球首个“城市开放空间”——天府之檐上演。例如,央视频推出4K超清、多机位切换、预约提醒等功能的专题页,观众可在移动端自由切换视角。咪咕视频、腾讯体育、爱奇艺体育等平台全程网络直播,抖音、快手等短视频平台第一时间推送赛事花絮与精彩瞬间。

同时,各媒体将成都世运会中中医药文化展台、蜀绣剪纸体验等项目进行详细展现,并通过社交平台的二次传播,让这些线下活动反哺线上热度,形成“线上引流、线下沉浸、再回线上”的参与闭环。

如果说直播是入口,互动是纽带,那么社交平台就是放大器。主流媒体平台+商业互联网平台的矩阵式传播形式,让赛事精彩片段、幕后花絮、观众自制内容在网络上不断发酵,弹幕评论、转发互动推动全民二次创作热潮,推动中国大陆首次举办的世运会热度走向高潮。在新媒体矩阵的快速运转中,纸媒依然稳稳占据深度内容的高地。《人民日报》以专题报道《如此气象万千 如此热辣滚烫》全景式呈现赛事与城市风貌,《成都日报》《华西都市报》等地方媒体则通过客户端与纸媒同步发布人物故事与文化专题,形成“纸上有深度、线上有热度”的双轨格局。纸媒的权威与叙事厚度,为新媒体的即时传播提供了坚实内容源。各媒体在成都世运会中的传播实践证明,以直播为牵引、互动为纽带、社交为扩散、纸媒为支撑的新媒体矩阵,能够有效构建全民参与的主体格局。观众不再只是赛场的旁观者,而是内容的生产者、氛围的营造者和传播的推动者。这种多平台、多层次、跨媒介的融合模式,不仅刷新了观众在大型体育赛事的参与体验,也为未来媒体在体育报道中提供了可借鉴的范式。