- 分享到:

- 全屏阅读

- 放大

- 缩小

- 默认

展示澳门多彩魅力

来源:中国新闻出版广电报 时间:2025-08-01

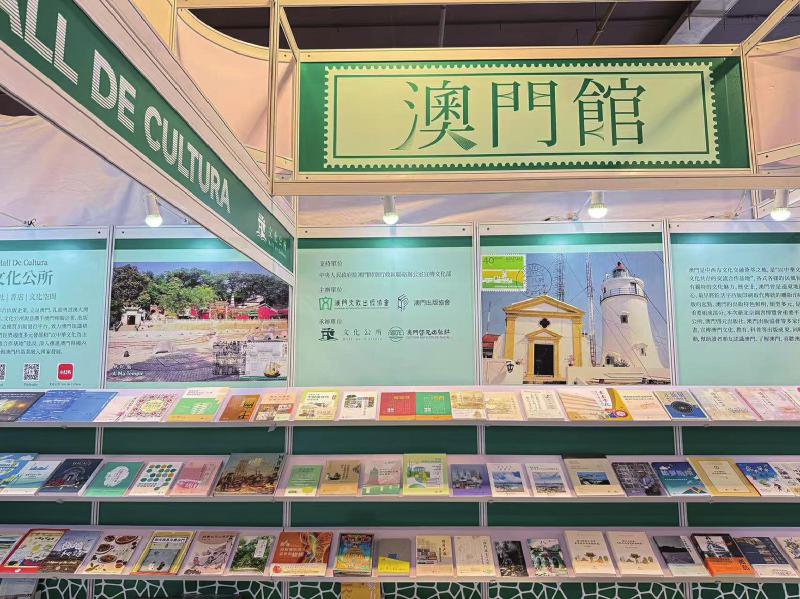

第三十一届北京国际图书博览会上,澳门馆展区掠影。本报记者 韩阳 摄

在“烽火忠魂:澳门抗战人物群像展”前,采访团与采访对象合影留念。

澳门文化广场内景。

第一次走近“澳门出版”还是在2025年6月的北京国际图书博览会上,澳门馆于6月18日开馆,由中央人民政府驻澳门特别行政区联络办公室宣传文化部支持,澳门文教出版协会与澳门出版协会联办,澳门文化公所及澳门启元出版社承办。展馆设计围绕澳门历史城区申遗成功20周年,精选历史建筑明信片与特色出版物,展现澳门多彩魅力与深厚文化底蕴。馆内展出澳门最新出版物近300种,注重政策引导与历史叙事。一个多月后,“书香中国万里行·港澳站”采访团于7月21日来到澳门综合型出版机构——澳门文化公所。

破局:“三步”成为出版枢纽

澳门文教出版协会会长林发钦抚摸着桌上泛黄的书籍回忆道,在过去相当长时期内,澳门这座城市的出版生态处于一个很尴尬的境地:内容创作在澳门,印刷发行在外地。

这种改变始于21世纪初。澳门回归后的文化自觉催生了三个阶段的发展路径:第一阶段,图书质量参差不齐,发行渠道狭窄。第二阶段,优质内容被输出至内地、香港等地区出版,品质有所提升。如今澳门出版业进入了第三阶段,以“一书两号”创新模式打破困局——同一作品在澳门与内地同步出版,如《何以澳门》在澳门首发后,香港版随即面世,内地版也进入审稿流程。这种机制不仅保留了澳门文化特色,更借助内地市场实现价值放大。在最近北京国际图书博览会上,近300种澳门主题图书集体亮相,南国书香节更专设澳门馆,千余种出版物进入内地市场。

突围:构建良性可持续生态

面对图书市场,澳门出版业选择“精兵战略”,形成了集团化架构:文化公所致力于本地图书的策划、出版和推广工作;启元出版社专注本土教材研发;培文出版社则与培生集团合作,在澳门的英语业务中,创新加入了中国传统文化、当代中国和澳门地方知识等元素。这种“不求所有,但求所用”的开放思维,使澳门拥有国际化出版能力。

教材出版领域的变革更具深意。《中国语文》是澳门本土第一套语文教材,该教材由内地及澳门一线优秀大中小学教师参与编写。整体而言,教材注重提高学生中文素养和语文能力,培养学生热爱祖国、热爱中文、热爱澳门的情感。其后与培生集团合作,将英语教材中融入当代中国元素、中华传统文化及澳门内容,让文化认同在双语教育中扎根。

在澳门出版界特别值得关注的是其独特的“生存法则”——出版社以批发价供货书店,预留利润空间滋养实体书店。这一机制使澳门在全球电子书冲击实体书店的洪流中,构建了一个“内容生产—渠道共生”的良性循环生态。

联结:联合出版搭建文化共同体

澳门文化公所坐落于有着百年历史的两层中式大宅内,是澳门的历史保护建筑,青黛色的墙面古朴优雅,酱色的大门敦实厚重,公所距离游人如织的澳门议事亭只有百米之遥,但是一踏入这座闹中取静的文化地标,便可感受到其特有的文化气质。澳门文化公所成立于2012年,公所总经理赵香玲介绍说,澳门文化公所至今策划及出版过400种澳门图书和期刊,有部分更与内地和香港大型出版社合作出版,在内地和香港地区发行,文化公所已经持续多年组织澳门出版界参加北京国际图书博览会、广州南国书香节等活动,并联手南国书香节组委会在澳门举办分会场。

步入文化公所,三大出版机构的脉络一目了然。澳门启元出版社,由南方出版传媒股份有限公司辖下的广东教育出版社有限公司与澳门濠镜文化传播有限公司联合成立,是澳门一家发展本地教材教辅、设计、出版、发行、开展教育咨询和培训的出版社。致力于以文化为桥梁,推动粤港澳大湾区的文化交流、学术互动、媒体协作及人才流通,通过图书出版深入挖掘并梳理澳门文化脉络,总结“一国两制”实践中的“澳门经验”。启文出版传媒有限公司成立于2024年,由紫荆文化集团旗下香港联合出版(集团)有限公司、大同出版传媒有限公司、香港教育图书有限公司与澳门惠风出版集团有限公司携手合作创立,旨在打造澳门综合型文化与教育出版企业。“启文出版”以教材出版、教育培训、文旅研学及文化传播为核心的四大业务板块,旨在增强澳门青少年对国家的认同感与民族自豪感。“启文出版”的成立不仅助力澳门教育出版事业,为澳门提供高质量教材,也提供了一个更好传承弘扬中华文化、展示澳门独特魅力的新舞台。

希望:“小体量”点燃文化火种

台风过后的清晨,在刚开启一天营业的澳门文化广场,部分家长带着孩子在选购新版语文教材。“这套书里有澳门老街的故事”,一位家长指着课文说。新版教材中30%的本地化内容,让学生从熟悉的场景理解中华文化。这种“立足本土、心怀家国”的特质,正是澳门出版的核心价值。当香港学生通过澳门出版的立体书认识故宫,当内地和香港读者通过“一书两号”机制读到《何以澳门》,文化的共同记忆被悄然构建。

赵香玲指着一本《百年澳门:明信片里的城市记忆》说:“非虚构写作正成为连接个体记忆与集体历史的桥梁。”通过口述历史挖掘的《烽火忠魂》等图书,把普通人故事转化为鲜活文本。其中澳门口述历史协会20年积累的600位受访者影像,已成珍贵的地方记忆库。同时作为澳门口述历史协会会长的林发钦介绍,澳门口述历史协会通过访谈出版了多部作品,以普通人的生活史为切口,勾勒出澳门社会变迁的微观图景。此模式不仅弥补了地方史研究中的空白领域,还凭借书写普通人物的方式,极大地提升了本地读者的文化认同与归属感。非虚构写作如同一座坚实的桥梁,巧妙地连接了个体的珍贵记忆与集体的悠久历史。“这种转型策略不仅极大地拓宽了受众范围,更为澳门出版界开辟了一条探索‘学术轻量化’的新道路。”林发钦说,澳门出版业的“小体量”特征要求其必须突破地域限制,构建多元合作网络。口述历史项目的出版自身具备跨界属性,通过整合文献、影像与口述资料,形成广泛的学术研究与出版传播。