- 分享到:

- 全屏阅读

- 放大

- 缩小

- 默认

江西宜春市融媒体中心《鲵娃归来》——

“鲵眼”视角展示基层生态之美

来源:中国新闻出版广电报 时间:2025-07-31

《鲵娃归来》新闻纪录片截图。

江西宜春市融媒体中心新闻纪录片《鲵娃归来》获第34届中国新闻奖新闻纪录片类三等奖,成为此次获中国新闻奖的10部纪录片之一。相较于国家级和省级媒体平台,地市级媒体平台在重大主题方面的选题资源十分受限。如何用好县域视角,挖掘地方特色和优势,确保内容独特、有文化深度并引发情感共鸣就显得尤为关键。为此,我们创作团队在《鲵娃归来》的创作中,主要在以下三方面发力。

大处着眼 小处入手

挖掘选题背后的“大主题”。党的十八大以来,习近平总书记先后3次赴江西考察,在视察长江经济带发展时明确指出“共抓大保护、不搞大开发”。作为长江中游生态屏障的江西宜春市靖安县,其境内九岭山脉保存着全球同纬度最完整的亚热带常绿阔叶林生态系统,这为地市级融媒体中心策划生态题材纪录片提供了天然的选题富矿。

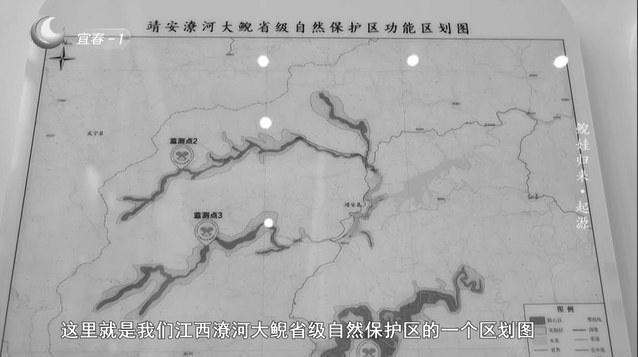

找准传播内容的“小切口”。2022年9月,靖安县广播电视台通过生态环境部门提供的生物多样性监测数据云平台(接入12处水质自动监测站、8个红外相机监测点),捕捉到国家二级保护动物江西大鲵的异常活动轨迹。

对此,《鲵娃归来》创作团队迅速响应,创新采用“科技监测+人工核验”的工作机制,通过比对中国科学院水生生物研究所提供的基因测序数据(样本匹配度达99.7%),历时4个月完成全球首个野生纯种江西大鲵种群的影像实证。

这一发现,引发全球生物界的关注,同时也为新闻纪录片《鲵娃归来》提供了最适宜的“切口”——通过揭开江西大鲵这一历经亿万年变迁的珍稀物种的神秘面纱,展现我国在大鲵栖息地生态学、基础生物学、繁殖生育学等诸多专业领域的研究成果,让江西大鲵在中国生生不息的故事,成为中国生态文明建设历史性成就的力证。

扎根一线 淬炼“四力”

新闻报道的生命在于真实,而真实来自于深入实际的采访。《鲵娃归来》创作团队坚持以脚力丈量生态、眼力捕捉细节、脑力解码逻辑、笔力传递价值的“四力”实践。在江西九岭山国家级自然保护区的密林深涧中,完成了一场历时278天的基层调查,为新时代基层融媒如何践行“四力”提供了鲜活注脚。

在此过程中,创作团队溯源追踪:联合中国科学院水生生物研究所,对保护区监测点的水质数据(pH值、溶解氧、氨氮含量)进行交叉验证;夜观深挖:派遣4名记者轮驻大杞山保护管理站,通过“记者+巡护员”结对夜观模式,完整记录巡护员工作日的生态巡查日志;逻辑重构:在创作过程中,与当地科研人员、保护站工作人员等进行交流沟通,构建“禁渔退捕—生态修复—物种回归”的叙事逻辑链。

创作团队还充分调动乡镇通讯员网络,形成野生大鲵“起源—发现—归来”的完整故事线。此外,团队同时通过护林员随身佩戴的红外摄像机、AI智能识别陷阱相机等设备,构建全天候素材采集网络,捕捉到野生大鲵产卵画面,并对江西大鲵的野外生活习性、生长繁殖进行追溯与记录,为公众提供了一个认识和了解野生大鲵的鲜活影像读本。

多维融合 叙事“破圈”

在《鲵娃归来》的创作过程中,创作团队突破传统纪录片“解说词+画面”的固化模式,通过情感化、立体化、多维度的叙事革新,构建起跨越物种、时间与媒介的生态话语体系。这种创新话术不仅印证了“媒介即关系”的传播学本质,更将生态保护议题转化为具有文化感染力的公共话语实践,为县域融媒体讲好中国生态故事提供了启示。

情感化叙事:构建生命共同体的话语联结。创作团队深谙情感是最高效的传播密码,在“人+鲵+故事”的融合表达中创新运用拟人化叙事策略。通过为大鲵赋予“阿珍”“阿强”的民间化称谓,将生物学层面的物种繁衍升华为具有情感温度的生命叙事。摄像机镜头以近景特写捕捉大鲵交颈缠绵的细节,配合播音员活泼的讲解方式,使冷冰冰的科研观察转变为充满戏剧张力的爱情故事。

这种叙事转化暗合人类集体无意识中的情感原型,观众在观看雄鲵独自守护卵群的镜头时,能自然联想到人类父爱坚守的共通情感。同时,创作团队更创新引入“生态旁白者”角色,使专业话语与民间话语在情感共鸣中实现有机融合,成功塑造出“人鲵共生”的叙事共同体。

立体化叙事:时空折叠中的生态启示录。五线并行的叙事结构突破线性时间桎梏,构建起多维立体的生态话语空间。在时间维度上,创作团队通过新老科研人员的对话实现历史纵深,如通过老所长与新的年轻研究员沟通,参观新研究所的形式形成视觉对冲,折射出两个时代的跨越。在空间维度上,水下红外摄像机记录的产卵过程与无人机航拍的栖息地全景交替呈现,微观生态与宏观环境形成叙事互文。

特别要说的是,“鲵眼视角”的运用十分巧妙,仿生摄像机以低机位模拟大鲵的视觉感知,使观众在镜头晃动中体验物种的生存状态。这种时空折叠的叙事策略,使亿万年进化史、30年保护史与当下生态现状形成三重时空对话,让生态治理的紧迫性在叙事张力中自然凸显。

符号化叙事:传统文化与科技美学的共融。创作团队深挖地域文化符号的传播势能,开篇的传说动画绝非简单的视觉点缀。创作团队历时3个月采集当地民间故事,最终选定《山海经》作为文化母题,当4K影像记录的现代大鲵与动画幻化的远古祖先在银幕上交相辉映时,物种存续的文化意义便超越了生物学范畴,升华为中华文明生生不息的精神隐喻。

面对媒体融合带来的挑战与机遇,纪录片创作正迎来前所未有的发展机遇。新闻纪录片《鲵娃归来》以全景视角,反映了习近平生态文明思想在中国大地的生动实践,展示了“长江十年禁渔”取得的阶段性成效,为公众提供了一个鲜活的影像读本。

(作者系江西省宜春市融媒体中心主任)