- 分享到:

- 全屏阅读

- 放大

- 缩小

- 默认

我们为何要修订《中国汉画大图典》

来源:中国新闻出版广电报 时间:2025-07-24

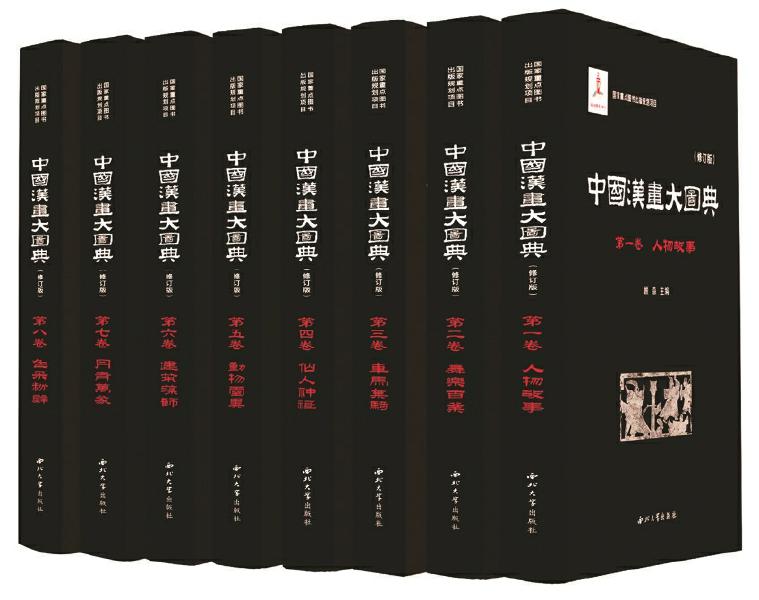

西北大学出版社出版

汉画是中国历史经历“秦火”之后,汉代人集残拾遗,用近200年时间重建的具有汉代特色的先秦文化体系。《中国汉画大图典》是以我国历年发掘出土的汉代雕塑和绘画作品为基础,整理汇集出13300多个汉画图像艺术单元,按照人物故事、舞乐百业、车马乘骑、仙人神祇、动物灵异、建筑藻饰、丹青万象、色彩粉壁分门别类,辅以门类述要、专题文章,形成一套八卷的以图为主,解读先秦及汉代社会和文化的大型图典。书中图像采自画像石、画像砖、铜镜、瓦当、肖像印等实物之拓片及汉代帛绘、漆绘、器绘、壁绘等画绘原作,在艺术展示的基础上,对各类汉画的材料来源、文化艺术特点、思想内涵表达、社会功用及后世影响等做了简明扼要的阐释。可以说,本图典是汉画图像艺术展示,思想与文化解读兼备的工具书。

《中国汉画大图典》系国家重点图书出版规划项目,获国家出版基金立项支持,2022年2月首次出版后,受到多方关注,产生了较大影响。随后,应《光明日报》之约,我撰写了专题文章《读汉画,走进汉文化》,2023年5月18日刊出。文章结合图典编纂,阐述了两汉文化,重点强调两汉文化的特色:一是中国本土文化复苏。这种复苏是经历了秦始皇焚书毁掉了民间的先秦文化,又经历了项羽火烧秦咸阳宫毁掉了皇家收藏的先秦文化后,汉代人集残拾遗,用近200年的时间,重建了一个具有汉代人特色的先秦文化体系。汉画自在其中,特别是随着考古事业的发展,新出土的汉画为我们提供了越来越完整的文化内容与信息。二是纯洁性。两汉文化是佛教刚传入,还未对中国原有的思想、观念产生重要影响时期的一种文化。这时的文化保留有相当完善的本土性和原生态性。汉画反映的,正是中国前期的这段历史,它们的时间跨度从史前至两汉,地域覆盖从华夏故土放射到周边四夷、域外各国。

汉代社会自我实现、不断开拓、勇于进取的精神或时尚,反映在汉画中就是深沉雄强,粗犷豪放,劲健充实,韵律飞扬的艺术风格,充分体现出艺术的创造性和自由性特征。文章刊出后,中国孔子网等网站及多家媒体转载,2023年8月《新华文摘》第16期以封面文章的形式全文转载。后又得到“先秦秦汉史”“亚洲考古”“考古”等专业公众号推介。多所高校和文博艺术单位将其作为重要资料购置,艺术设计从业者也将其视为必备工具书。

与此同时,我们认真收集了各界对本图典的意见,尤其是他们在使用本图典时看到的问题及提出的合理建议。当然,对出版界提出的那些专业意见,我们尤为注意。

作为一部用汉画图像来分类解读包含先秦及汉代社会和文化的工具书,精准是其第一要义。就图典而言,图像呈现的清晰、完整,以及文字说明的准确,当是其核心。基于以上两点,根据首次出版后反馈回来的意见和建议,出版社与编者商定,决定用一整年的时间对本图典进行修订。现在呈献给读者的,正是2023年年底修订完成的《中国汉画大图典》。

这次修订,主要做了三项工作:一是增补了许多具有重要意义的新图像,如陕西靖边杨桥畔村汉墓最新出土的二十八宿系列图、西安理工大学汉墓出土的画质更佳的射猎图、西安曲江翠竹园壁画墓出土的与真人等大的彩绘人物等;二是根据新搜集整理到的资料,更换了许多画面残泐不清或二手翻拍的图像,此部分多为图典中的画像石、画像砖拓片;三是重新核对了图像文字说明,尤其是对图题和年代,根据学界及文物考古界的最新认识和发现进行了更改。这些增补、更换的图像,实地、实物拍摄为其来源之一,如到成都、长沙、南昌、南京、西安、北京等地拍摄拓片和图绘实物;另一大图像来源则是文博部门(博物馆、考古队等),以及公私收藏和优秀出版物。

修订后的《中国汉画大图典》具有如下三个特色:

一是彩色图绘和黑白图片总量增加,增补约400幅图,更换约200幅图。这些增补、更换的图片不仅质量大大提高,而且学术性内涵也得到增强。例如二十八宿图像,因现今材料更为充足,故修订版列出了完善的二十八宿系列图。这些系列图涵盖星宿排列顺序、星宿名称题写、星宿形状、星宿象征图像等,是目前最完善的二十八宿图像信息材料。

二是全书由七卷调整为八卷。原图典第七卷《丹青笔墨》由上下两册组成,是这次修订最重要的着力点:增补和更换了大量图片,使新的页面更加赏心悦目,能够更加清楚地展现出要说明的主题;同时鉴于修订后的两册内容充实、主题明确,故将其调整为两卷,分别为第七卷《丹青万象》和第八卷《色彩粉壁》。如此,分类更合理,主题更清晰,为下一步的深化和扩展预留了更为广阔的空间。

三是装帧和设计面貌一新。根据读者的反馈和专家的建议,对图典重新进行了装帧设计。首先,封面上的正副书名都选用了汉代通用的隶书写法,与汉画中的榜题刻石文字书体一致,二者内外呼应,使图典显得更为整体协调。其次,封面装帧选用黑色布面,更能凸显汉画厚重的文化内涵,并且黑色配以红色字体,与大多数汉画的色调和秦汉崇尚的色调相契合,也映衬得书名更为突出。

图典第一版发行后,中国汉画学会会长陈履生先生发表评论认为,该图典“以汉画形象单元为个体进行分类研究编排的方式,开创了有别于自宋代赵明诚以来研究汉画以整体研究为主的新的研究方式,既凸显了形象单元在汉画整体中的意义,也突出了汉画形象单元本身的艺术特色和研究价值,甚至能为汉画的整体研究以及汉画所附属的文物、遗址的研究提供新的视角和思路”。应该说,修订版较之初版,是往前迈了一步。至于是一大步还是一小步,则交给读者去评判。

在修订这部图典的过程中,有朋友曾问:“书刚出版一年多,又花如此大的精力来修订,为什么?”我想了想说:“汉画是一种强悍而丰富的艺术,汉画内容展现的是中国的固有文化和根文化。在当下,这部汉画图典对增强中华文化的认同感和提高中华文化的自信力方面,有很大作用。所以我们更要精益求精,以臻完善。”这些话,应该能体现我与我的同道者们的共同心声,也是我们编撰和修订这部图典的真正动力。修订过程中发现的新问题也为后续研究指明了方向,可以说,这种持续修订的过程本身就是学术发展的重要体现。

本图典的修订得到了业界和同仁的诸多帮助和支持,他们或针砭其失,或提出合理的建议,另有一些个人和机构为修订工作提供了尤为珍贵的图像资料(包括实物拓片和图版)。在此,我们对这些不吝指教和给予援手的个人与机构致以深深的谢意!另外,还要特别感谢本图典的出版单位——以传承文化和繁荣学术为使命的西北大学出版社,该社对本图典的出版始终予以高度重视,为本次修订提供了相应的物质和人力保障,使修订工作得以顺利展开,并最终圆满完成。

(作者为中国汉画学会名誉会长)