- 分享到:

- 全屏阅读

- 放大

- 缩小

- 默认

电影往事记趣

时间:2025-07-16

看电影,在半个世纪之前是人们日常生活中最主要的文娱项目,更是年轻人特别是少年儿童的最爱。

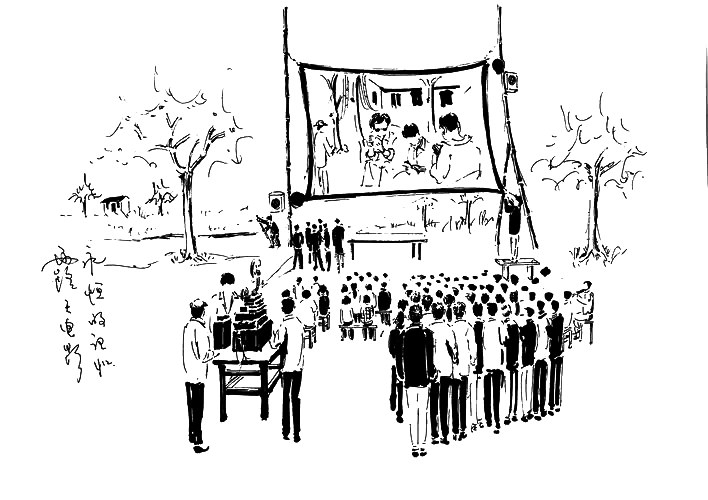

那时候我家乡的电影院坐落在县城南门老街,人们便称其为“南门电影院”,简直就是我们的“快乐天堂”。而在北门荷花塘边,有一个和电影院差不多大的人民大会堂,里面有一个宽敞的舞台,平时主要是县黄梅剧团的演出阵地。有时候遇上新片子,仅在南门电影院放映满足不了人们的观影需求,电影公司便会协调在大会堂舞台上临时拉一块银幕,再到观众席居中的位置架上放映机,采取和南门电影院两边“跑片”的方式,增加放映场次,让更多的人看上电影。

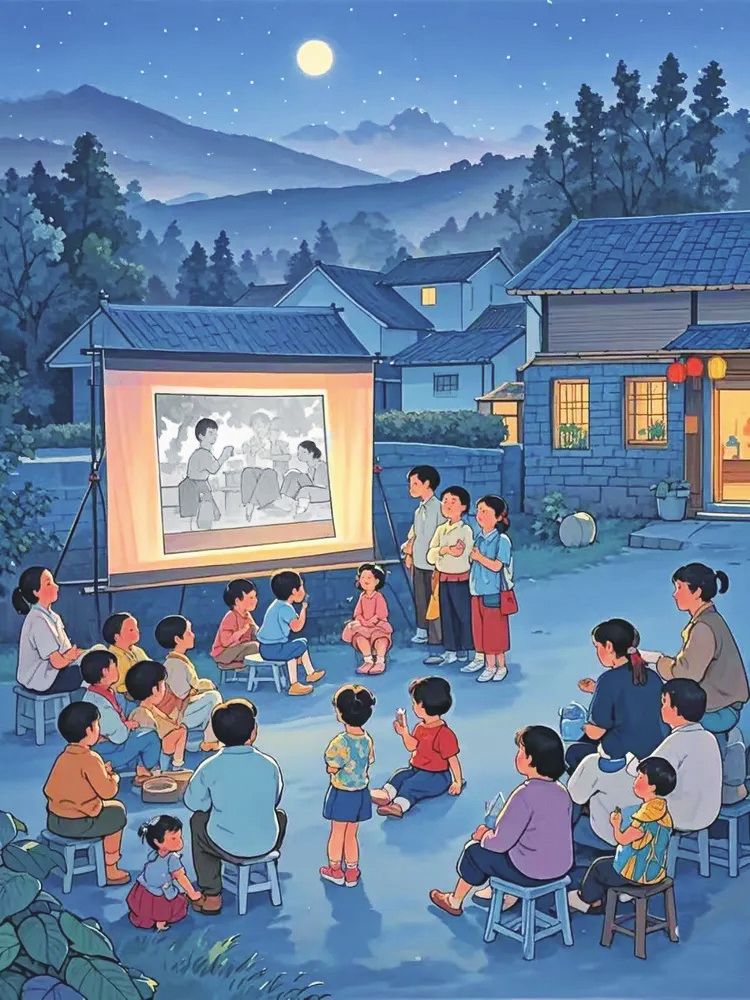

除了电影院放电影,有些单位(多数是企业)遇上大事、喜事要庆祝一下,便会请电影公司来,在附近的空旷场地上放一场电影,热闹热闹。尽管放映的片子并不新鲜,但是在露天放映,不用买票,观众又不受限制,所以总是会吸引几乎半个县城的人前来观看。而又以青少年居多,大家兴奋得像过节一般。

有两场露天电影我至今记忆犹新。一是县电厂放映的彩色故事片《难忘的战斗》,由达式常主演。那之前不久,刚看过他和李秀明主演的故事片《春苗》,他演一位坚定支持农村赤脚医生的专业医务人员,文质彬彬,青春帅气。而在《难忘的战斗》中,他又演了一位解放军干部(工作队队长)。英武中不失儒雅,正气凛然,让我等少年崇拜不已。那天我和几个街坊同龄伙伴到得晚了些,家住电厂的几位同学替我留的位置已被别人抢占,无奈中,我们干脆跑到银幕背面,更近距离从另一个视角欣赏了这部电影,获得了不同于往常的一种怪怪的观影体会。

另一场露天电影,则是我父亲的单位县食品厂,为了庆祝从北门荷花塘边整体搬迁到东门护城河外,在厂内新浇筑的水泥晒场上,放映了国产故事片《12次列车》。因为我是厂里子弟,便有了一份主人翁的荣誉和责任,热情地帮助来观影的同学和街坊占座,还协助厂里大人们维持秩序,忙乎快乐了一晚上。

那时候物资短缺,市场供不应求,购物凭票排队是常见的社会场景。看电影购票自然也是如此。而但凡是排队,插队起哄进而打打闹闹的情况就时有发生,整齐的队列时常被冲乱,数十人在狭小的售票窗口前挤成一团,七八只攥着钞票的手争先恐后地想伸进小小的窗口,可是越挤越乱,谁的手也伸不进去。而伸进去的手拿到电影票后又很难抽得出来。就这样挤着、喊着、叫骂着,买到票的洋洋得意,没买到的一脸沮丧。

一票难求,有人就想着用假票蒙混过关,且作假手法花样百出,无奇不有。每场电影放映前的进场高峰时,观众络绎不绝、前呼后拥,检票口一片忙碌,检票员也来不及细看每一张票,就给了作假者蒙混过关的机会。也有的被较真的检票员逮个正着,少不了推搡出去并赐一顿训斥。

而我和电影票有关的一件事发生在《渡江侦察记》首映期间。

故事片《渡江侦察记》有新老两个版本。老的由著名表演艺术家孙道临主演,黑白片;新的则是在20世纪70年代初重拍的彩色片。新片子的外景地主要就是我的家乡,并且有我们熟悉的人员参与演出。如县黄梅剧团的一位男演员出演了一位在桥上站岗的国军士兵;教过我们语文课的一位美女代课老师,作为片中女游击队长的替身,在片中展现了从河边用一根竹篙做支点,一跃跳上木船的英姿。

有了这几个因素,电影上映的消息一经传出,全城轰动。售票当天,一大早人们就在电影院门口排起了长队,我这个影迷也不惜逃课加入了这支队伍。

排队的人太多,第一天各场次的票很快就售罄。就在我失落地站在售票窗口,向坐在里面整理票款的售票员询问,下一场次的票何时开售时,没想到这位一贯严肃的阿姨从窗口看了一下我后,竟示意我从售票处边上的一个小门进到电影院里,还起身打开售票处的门把我带到屋里。她满面笑容对我说:“你爸爸昨天来跟我打过招呼了,要30张票,你带回去吧。跟他讲是这两天3个场次的。”她边说边从桌上几摞红、绿、黄色的长条电影票里,分别扯下一条,卷起来递到我手里。我有些诧异,印象中父亲从未买过这么多电影票,这次是咋了?是他们厂里要包场?还是受人所托?容不得我多想,售票员阿姨叮嘱我拿好票子,赶紧回去交给父亲。

我自然是不敢耽误。电影票一毛五分钱一张,30张电影票可是足足的四块五毛钱呀,这在当时可不是个小数目!我把电影票在书包里捂了一上午,课间也没敢离开座位。好不容易熬到中午放学,赶紧一路小跑着回了家。

此时,父亲下班回来正在厨房做午饭,我拿出电影票递给他,并把售票员阿姨说的话告诉了他。不料父亲一脸懵懂,说他根本就没有去电影院,也根本没有找人家订过票子!这是咋回事呢?父亲说,她肯定是认错人了。你赶紧给人家送回去,好几块钱的东西,别让人家着急!

我有些失落地匆匆吃完饭便去了电影院,找到那位售票员阿姨,告诉她我父亲是谁,提醒她是把我错认成了朋友家的孩子了。说完便把那30张电影票原封不动地递了过去。售票员一下子愣住了,表情既惊讶又惊喜,接过我递过去的票,手都有些颤抖。缓了一小会儿,才平静下来,问我:“那你要不要几张?”我也没客气,掏出事先准备好的零钱说:“那我要3张吧。”她从那些票中间撕了3张给我:“给,这几张是最中间的。”我接过票子,走出电影院。走了一大段路后,无意间一回头,看见售票员阿姨一直站在电影院门口。

曾经有两部电影几乎把全县人民都培训成了超级影迷。一部是朝鲜故事片《卖花姑娘》,南门电影院和人民大会堂两个放映点来回“跑片”,一场接一场,连映一周时间。全城老老少少,几乎没有落下的。城里每户人家,平均要接待三拨进城观影的农村老家亲戚。电影中花妮一家人的悲惨命运惹得电影院内外一片哭泣。那一刻,人们似乎忘记了自己生活的艰难和拮据,真诚地为她们而伤心痛哭。现在想想,或许是在“借酒浇愁”吧。

另一部电影是国产戏曲(越剧)片《红楼梦》。那是国家民族的命运迎来历史性转折时,奉献的一次精美艺术大餐。也是两个放映点“跑片”,白天黑夜不停歇接续放映。打地铺接待乡下亲戚,请事假排队买电影票是常态。一时间,没有看《红楼梦》,不会哼上一句“天上掉下个林妹妹”,你都不好意思和别人说话。街头巷尾谈红楼,妇孺老幼说宝黛,是为一时风尚。

这些年来,县城里很多老建筑都拆掉了,童年的记忆也就随之被抹去。所幸的是,曾经的“快乐天堂”南门电影院依然矗立。我每次回乡,都要来这里走走看看,从这一片故迹遗痕中打捞往日的记忆。今年春节,我还和县里几位自媒体作者,在这里录了一段讲述当年的短视频节目,受到很多同龄人的关注,说是唤起了大家共同的记忆。我知道他们和我一样,都是岁月的影迷。如今,常常会在记忆的银幕上,回放曾经的时光。

(作者为中国散文学会会员)