- 分享到:

- 全屏阅读

- 放大

- 缩小

- 默认

选题源自七八年前,转机出现终成书稿——

编创携手“震响”87年前的“钟声”

来源:中国新闻出版广电报 时间:2025-07-14

1938年7月,上海战乱让无数孩童沦为孤儿。爱国商人竺梅先与徐锦华夫妇目睹惨状,在浙江奉化大山里创办国际灾童教养院,为这些流离失所的孩子筑起一方遮风挡雨的庇护所。

2023年7月,我与作家吴洲星为寻访教养院遗址来到奉化的水库边,当年的教养院已沉于水底,琅琅书声化作青山草木的低语,留存于时光深处。

2025年7月,吴洲星以这段真实历史为蓝本创作的长篇儿童小说《钟声》出版。作为纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年的作品,它甫一出版就入选多地“暑期读一本好书”推荐书目,更收获了小读者、老师与评论家的诸多好评。

那钟声,仿佛从遥远的87年前一直回响到今天。

叩问:如何落笔战争与童年

说到战争文学,多年前阅读《西线无战事》时,开篇那句“它只是试图叙述那样一代人,他们尽管躲过了炮弹,但还是被战争毁掉了”的题记,总是萦绕在我的脑海,无数次深深震颤着我的心。当抗战胜利80周年的历史节点日渐临近,这份震颤愈发清晰——我们同样需要一部作品,去铭记那些在战火中失去童年的中国孩子。

与《钟声》相关的这段故事,其实已在我们心里埋藏了七八年。每年5月30日竺梅先的忌日,身为宁波人的吴洲星总会看到家乡新闻提起与国际灾童教养院相关的历史,那段传奇不断被讲述,却始终像在呼唤着什么,让她觉得有责任将其落笔成文,只是当时似乎还没做好充足准备。

我们在研读史料与选题探讨中,始终思考:这部战争题材儿童文学该如何以儿童视角书写侵略战争与平民困境,又如何借教养院创办、维持、停办的历程,烛照国难、气节、民族精神与英雄史诗,写出民族抗争与守望相助的精神?作者跃跃欲试而又忐忑不安,历史的钟声也在我的脑海中反复回响。就在这样的反复叩问中,故事的脉络在追问里渐次清晰,终至豁然开朗。

寻访:拼凑历史的真实模样

我们的创作转机,是从一本竺梅先后人为其祖父撰写的传记开始的。我们先通过微博、小红书辗转寻找竺士性老人,最终经由在上海音乐学院教书的他的侄女,才与老人取得联系。我们带着作品初稿,在一个雨后的日子与竺士性老人相约在上海的一家图书馆。让我们感动的是,他竟自己打印了初稿并在每一页都做了精细标注。后来,在竺士性先生的支持下,我们又走访了国际灾童教养院旧址、国际灾童教养院史料陈列馆、莼湖街道中心小学,收集到了更多创作素材。

为了让编创在内容和思想上保持同步,我和吴洲星一同阅读包括《奉化国际灾童教养院史料集》在内的各类史料,在脑海中还原教养院的全貌。当看到孩子们的课表、设计的校服图样,还有70多位教师的名字时,往昔的生活一下子变得真实可触、历历在目,仿佛我们已穿过时空隧道,走进了历史深处。

查阅史料时,我们意外关注到国际灾童教养院“既养又教”的教育特色。在战火纷飞、每天都可能面临生命危险的环境下,教养院从未忽视对孩子们的教育,甚至把“教”看得比“养”更重要。这里不仅传授知识,还教导孩子们强健体魄、学习劳作,培育他们的爱国心灵与情怀,助他们养成正直、善良且有民族立场的健全人格。深夜让孩子们观赏转瞬即逝的昙花,是为了让他们感受美的力量;组织他们排练战时话剧,是为了让他们从受难者成长为精神战士;找来大量书籍供他们阅读,是为了让他们从书中汲取精神能量……这些并非作者虚构,而是史料中真实存在的教养院教习场景。这种不只是传授知识,更是培育健全人格的理念,对当代教育仍有借鉴意义。

雕琢:用细节传递历史温度

构思小说时,吴洲星迟迟未定书名。直到一天,她翻阅史料时看到记载:教养院里有一座钟楼,孩子们每天的上下课及作息都以钟声为准,他们到达教养院时,迎接他们的也是钟声。她当即与我分享这个发现,我们的心里蓦然一亮——在战火连绵的岁月里,教养院的钟声是多么难能可贵。因此,小说中也艺术化地复原了这个场景:钟声消散了枪弹声,抹去了战争的硝烟,安抚了受惊的心灵。那一刻,鸟儿不再鸣叫,林间的松鼠也停下脚步,驻足聆听。山林散发出更浓郁的草木气息,重重叠叠,像敞开双臂将这些在战争中失去父母的孩子拥入怀中。于是,我们郑重定下了这个略显沉郁、不似寻常儿童文学的书名。

修改稿件时,我们反复斟酌细节。例如,为了渲染上海战乱的疮痍与少年主人公的悲惨境遇,作者初稿用近两万字铺陈孩子们抵达教养院前的经历。我读后建议,既然全书核心是教养院生活,不妨精简开篇,在必要铺垫后尽快进入正题。为保证文本整体节奏的紧凑顺畅,作者最终删去了这部分篇幅。又如,书中那位从延安而来的老师,他教孩子们挖战壕、排话剧,最终重返抗战前线——这条线索恰能体现中国共产党在战争中的领导作用与意志,我们特意对其进行强化,让读者更清晰地感受到这份历史的力量。

为了让读者翻开书就能瞬间回到那个战火纷飞的年代,我们决定在前附件处放上国际灾童教养院的院歌,而非老照片或老物件。音乐拥有跨越时空、震撼人心的力量,同时我们也想用它暗示这部小说有真实的历史背景。尽管小说中的角色和故事与历史相比略有变化,但音乐所象征的那个年代真实发生过的传奇并未改变。我还和作者约定,等到这本书举办新书分享会时,我要弹奏这首院歌,和孩子们一同唱响。

为还原小说的历史感,在版式设计上,特意采用首字下沉的民国报刊风格;选择插图时,不约而同地想到突出“温暖”,这也是反复斟酌后的决定——不想让插图呈现出黑暗沉重的基调,而是希望通过书中孩子们的视角来展现他们周遭的一切。因此,即便战争下的城市满目疮痍,教养院山上的杨梅林在插图中仍是嫩绿鲜活的;教养院里的昙花、树木、小鸟,都充满生命力;即便最后离开时的钟声带着忧郁,画面也依然留存着温度。相信细心的读者会发现,书中插图的色彩并没有那么暗淡,而是洋溢着孩童眼中的生命光泽和特殊年代里的快乐天性。

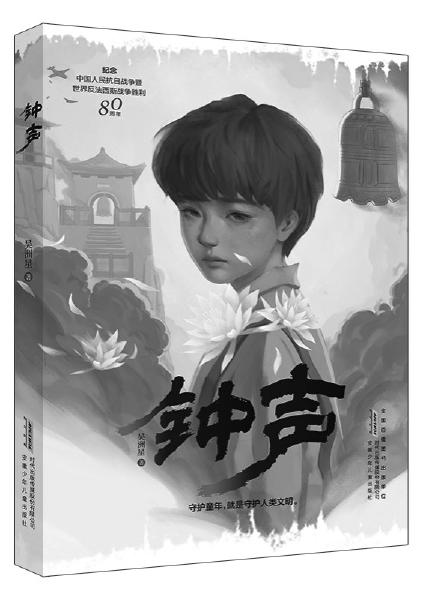

封面图中男孩忧郁的眼神,一下子就抓住读者的心。虽然这本书描绘的是群像,但我们选择将主角少年湛秋突出呈现——他既代表自己,也代表着600名前往国际灾童教养院的灾童,更代表着更多在战争中遭受深重苦难的少年。他望着前方、听着钟声的模样,与封底上被大人们护佑的灾童们一同构成了一曲战争年代的守护童年之歌。

出版这部作品,仿佛是我们对历史的庄严承诺。在纪念抗战胜利80周年的今天,让这“钟声”震响,不仅是为了让历史不再沉默,更是为了昭示:那些在烽火中守护孩童、捍卫教育的人,早已为文明的延续埋下火种。这穿越世纪的回响,不是远去的余音,而是奔涌向前的力量,终将在代代相传中,成为托举未来的脊梁。

(作者系安徽少年儿童出版社儿童文学编辑室副主任)