在记忆的森林里寻找共鸣

来源:中国新闻出版广电报 时间:2025-06-27

我用眼角瞥着它,缓缓迈步。我停下来,它也不再移动。我停的时间稍长,它就再次把前爪提到胸前,弓着腿走起来。我们分隔在柳丛两边,都在看着对方,走走停停。

——摘自《狐狸,半蹲半走》

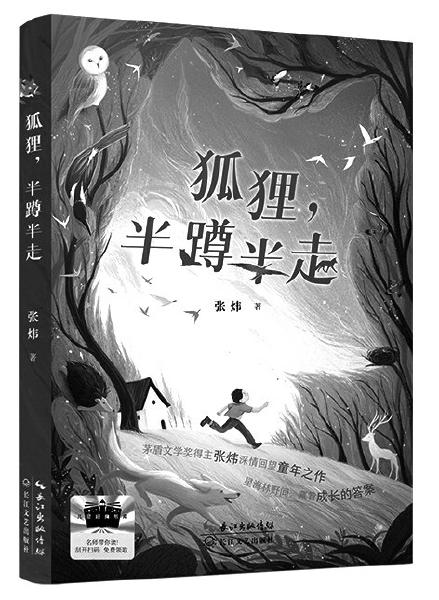

张炜是一位高产作家,他似乎一直处于文学创作的旺盛期。特别是近些年,他心系青少年读者,不断奉上儿童文学的精品力作。在最新儿童文学作品《狐狸,半蹲半走》(长江文艺出版社)中,张炜将“记忆中的那些美好时光拿出来与人分享”。一口气读完了这本近10万字的新书,真切感受到这部以童年叙事为内容的作品,既充满了童趣,又体现了人与自然的和谐共生,不只是对青少年读者,对经历过青少年的中老年读者同样是一次犒赏。

“我”的视角有代入感,让读者沉浸式感受那些年代、那个童年。张炜采用了第一人称叙事,让读者透过“我”这位少年的眼睛、经历和心理,观察和感受了包括童年内心世界在内的整个世界,很具代入感。比如,书中第一篇的第一段对星空的描写——“小时候的星星最亮,乡村的星星最亮。”……读到这段文字时,我瞬间就回到了童年里那个“枕着胳膊仰望天空”的夏夜。张炜在这本书里始终以“我”的视角讲故事,读者很容易产生情感共鸣。当“我”与狐狸四目相对时,读者能感受到狐狸“人类般灵动的双眼”;当“我”偷摘果园果子被狗追赶时,心跳声仿佛就在耳边。这种叙事策略消解了读者与文本的距离,阅读这本书的过程,其实就是我们在集体回忆童年。

“我”的故事有共鸣点,勾起读者童年生活的点点滴滴、共同记忆。在这本书的封底,张炜写道:“我庆幸的是,自己也加入过草垛旁的一伙,也在狗犬中奔跑过,也曾拥有一片清朗的星空。”读完这本书,再读这句话,读者们不禁会惊叹:不一样的个体,不一样的家乡,童年的体验怎么那么相似,就像我们小时候写下的日记一样。这样的共鸣可以说贯穿阅读的全过程,作者笔下“林中小屋”的童年、“倚在草垛旁分食酸杏”的童年,还有“听外祖母讲故事”的童年……这些细节都触发了跨代际的共鸣。书中那个“与黄鼬为伴、与牧羊人同行”的少年,何尝不是我们每个人心中未曾远去的自己呢?所以,读这本书时,有时会心一笑,有时掩卷沉思,想起曾经的童年。

“我”的世界有知识点,使读者了解神秘林野大海、走近动物朋友。《狐狸,半蹲半走》虽然能引发成年读者的回忆,但它终究是一部儿童文学作品,是写给现在的孩子读的。对现在的孩子而言,城市化的进程让他们中的大多数远离林野、大海。“我的世界”对当下的青少年来说,有着巨大的天然吸引力。在《狐狸,半蹲半走》中,张炜以文学笔触表现了丰富的自然科学和人文知识。读者随着作者的眼睛,走进大自然,看见了野林里很多奇特的飞鸟和动物。又从外祖母的口中知道了“铁青色与深蓝交织”的大海,是潮汐带的生态分层;“海鸟埋蛋”的情节,其实是北极狐储存食物的生存智慧。作为文学读物,这本书里涉及的很多知识,不是枯燥的科普,而是融入少年探险的日常生活中,让读者跟随童年的好奇心自然延伸,最终找到百科全书上可能都不会有的答案。

“我”的叙事有哲理性,让读者阅读并思考富含生态哲思的成长寓言。刚看到这本新书时,我就被书名所吸引。带着好奇心了解了书中狐狸“半蹲半走”的意象后,才慢慢领悟了这是人与自然关系的隐喻——既不是完全驯服,也不是彻底野性。这本书中有很多类似对童真的告别,对生态平衡反思的内容,比如猎人的贪婪与狐狸灵性的对比,外祖母“天空变成大海”的诗意解释等,这些内容既是作者的追问,也引发读者的思考,特别是对真善美的思考,就像读寓言故事一样,不经意的故事背后暗含深意,让读者在作者的引领中深思。当然,外祖父的故事穿插其中,更像一条暗藏的线,使读者的感受更丰富,思考更深入。

美国媒体文化研究者、纽约大学教授尼尔·波兹曼在1982年出版了一部著名的学术著作——《童年的消逝》,他通过读写能力划分儿童与成人,认为电视等电子媒介的出现,模糊了儿童与成人的界限,使儿童过早接触成人世界的信息。而在互联网传播技术高度发达的今天,影响童年的因素更多,比如“手机式童年”带来的心理问题等等。带着这些问题,我们再看张炜的《狐狸,半蹲半走》,写作主题是“回望纯真童年”,是通过自然与童年的记忆,以星空、大海、动物等表达对童年的歌颂,这让我们愈发感慨出版的价值、文学的力量和作家的深意。我们坚信,只要出版在,只要文学在,只要作家在,只要星空在,只要大海在,只要动物在……即使在智能时代,纯真的童年也不会消逝,而是会以出版的方式被记录、被传承……