凝固在时光蜜蜡中的艺术回响

来源:中国新闻出版广电报 时间:2025-06-13

他(臧克家)站在书桌前……他的目光瞬间有一丝惊喜,继而变得深沉,久久盯着那本书……忽然,他翻开诗集,很快找到某一页,拿起我的钢笔,在一首诗中改了一个字,对我说:“这个字印错了,我给你改过来。”

——摘自《留恋的张望》

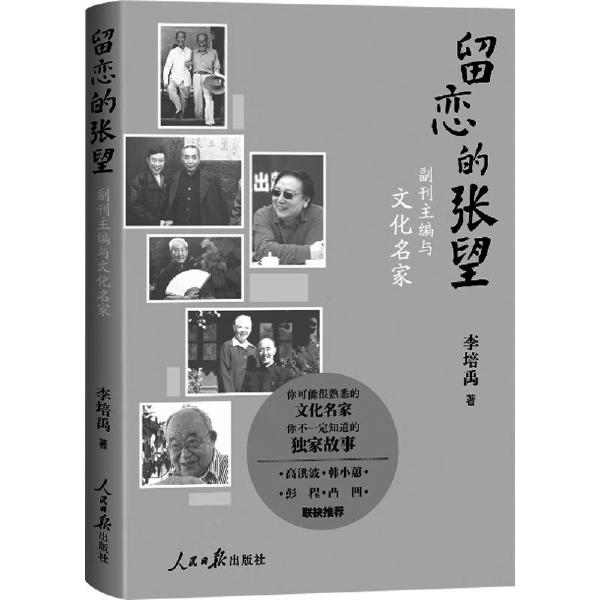

一本好的人物纪念类散文集,应当是一枚封存着时光温度的蜜蜡,在岁月沉淀中愈发晶莹。李培禹的《留恋的张望》(人民日报出版社)正是这样一件精神藏品,他以亲历者的细腻笔触,勾勒出近20位文化名家的艺术人生片段。那些浸润着追思与敬意的文字,不仅是对个体艺术生涯的深情凝视,也串联起中国现当代文艺名家们璀璨的精神脉络,更是触摸到中国三代知识分子在时代激流中淬炼出的精神图腾。

与李培禹是在一次笔会中相识的,那次名流大腕很多,但他的和蔼与平和,给我留下了深刻印象。在聊天时我说:“您成名很早却谦虚不做作,总是微笑着面对任何人,真是谦谦君子。”他却笑着说:“这与我当记者有关,你采访的人物都是名人大家,即使是普通人也是劳模或者是在某一领域的佼佼者,你在人家面前永远是仰视者,是小学生,只有你真诚待人,人家也会真诚待你。你越是敬重人家,人家越会把心里的话掏给你。”说着他收起笑容,“当记者要真诚待人,当作家要真诚待文。你投入多少心血,文字会回报你的,读者也会感知到你的真诚。”

我们的这次交谈,对我影响很大,我对李培禹的了解也加深了,在仰慕中又增添了几分敬重。在采风结束后,我们成了忘年交,经常在微信里交流,特别是采风后每位作家要交一篇稿子,当我读到李培禹的文章后,才知道他的为人与他的文章一样名副其实,这更加深了我对他君子风范和做一个真诚的好作家的敬重感。

今日读着“纪录片式”叙事美学的文章,我知道这是他在该书中的创造性运用,他以记者的职业敏感与作家的文学自觉,构建起独特的“三重证据”叙事体系:以原始文本陈列、场景复现镜头化书写、多维度声音的复调拼贴构建起多维度的历史现场,这就让这些可敬可爱的艺术家、大师们在文字中使读者可触可感。他对书信、手稿、题字等原生素材的珍视,近乎一种“文化考古”。在《赵堂子胡同15号的思念》一文中,老诗人臧克家先生94岁病榻上的亲笔信——“我亲笔写信时少,因为想念你,成为例外”,信纸褶皱里的颤抖笔迹,无声诉说着老诗人对后辈的特殊垂爱;《我和金波老师的“书缘”》里,那本封面磨损、内页泛黄的《回声》诗集,历经三代人的摩挲传递,早已超越物理存在,成为串联半个世纪文学情缘的“文化信物”,其每一道折痕都是精神传承的印记。这种“复刻式书写”拒绝了主观阐释,让原始文本穿越时空直接与读者会面。而《一篇旧文悼“行公”》在结构设计上堪称典范:“缘起—采访笔记—延伸阅读”的三层架构,完整地保留了与张中行至交张厚感的对话实录,甚至包括“张老晚年如何校改文稿”等细碎问答,辅以悼文原文,形成对传主的“三角验证”。这种“原生态拼贴”如同纪录片中的同期声,让不同时空的光影在文本中并置共振,还原出人物最本真的精神光谱。

作为这近20段“历史的目击者”,李培禹擅长以“镜头化”白描捕捉关键场景,其文字自带蒙太奇般的画面感。写臧克家先生在作者的小南屋改诗的场景速写,以“中景环境—细节特写—情感定格”的节奏推进,让20世纪70年代胡同陋室里的文学薪火传递,成为可具象化的精神象征。书中的诸多文化名家各有动人之处,李培禹发掘出他们的共同点暨他们的艺术生命始终深植于人民。于蓝为陶承缝制“开裆裤”的细节,将《革命家庭》中革命母亲的崇高信仰,化作病床前的一针一线;浩然在“泥土巢”中与李雪健谈论文学时,土炕上的粗瓷茶盏里,泡着的正是“扎根人民”的创作初心。赵丽蓉见到了李雪健连夸:“这孩子怎么把焦裕禄演成那样儿了,演得真像,演得真好!”这句话道破了艺术真实性的终极密码——真正的杰作,永远生长在人民的日常生活中。这种对人民审美经验的敬畏,正是书中艺术家们共同的精神基因。

《留恋的张望》弥足珍贵:赵堂子胡同15号的朱漆大门、延安窑洞的汽灯、儿童电影制片厂的老胶片,这些被细致捕捉的历史细节,构成了抵抗遗忘的精神堡垒。于蓝筹建儿童电影制片厂20年,让《城南旧事》的驼铃、《小兵张嘎》的枪声成为几代人的集体记忆;臧克家在病榻上坚持为《生活周刊》题字,颤抖的笔锋里是对后辈永不熄灭的期许;王洛宾与臧克家的世纪会面,即兴谱曲时的琴音与诗句共振,定格成中国文艺界惺惺相惜的永恒瞬间。这些场景如同蜜蜡中的昆虫标本,封存着一个时代的精气神儿!它们提醒我们:真正的艺术生命力在于像延安黄土般厚重的生活积淀,像黄河波涛般激昂的信仰坚守,像蓝天般纯净的初心守望。

但若以严苛的标准审视,本书对历史细节的“密集铺陈”或许让情感留白稍显不足。但也正如岁月的尘埃,这种“不完美”恰是其独特价值所在——它呈现的不是被神化的文化偶像,而是一群在时代洪流中真实行走的人:他们有创作时的激情迸发,有困境中的坚守挣扎,更有对后辈的无私托举。这种“原生态记录”,让我们得以透过时光的轩窗,看见那些在艺术长河中闪耀的星星,以及他们身后,那片孕育了无数精神瑰宝的文化厚土。

合上书本,金波老师的“友人书”、和李迪在永和度过的最后一个五月等,这些凝固在时光中的艺术回响,终将在新一代读者心中激起新的涟漪。他们或许从没有机会见到书中所述的艺术家们,但因着他们的艺术精神,在代代相传的张望与留恋中,在绽放出跨越时空的光芒中,在真诚的记录中得以永生。