在呼兰河的怒波里……

来源:中国新闻出版广电报 时间:2025-04-25

离开呼兰河十多年后,我在课本上读到了萧红的散文《火烧云》。但那时我并没有什么特别的感触,直到三十几岁开始投入写作后,再度进入萧红的文学世界,才恍悟东北风度及萧红与呼兰河及我之关系。这种关系仿若带有一种宿命感,注定我会写出这部《秋月高高照长城》。

这是我的第四部长篇小说,写的是抗战时期的烽火少年。就这种题旨,前辈作家们已写出了不少佳作。我从未想过要超越他们,但确曾想过能不能写得不太一样。小说是一门艺术,很难说谁高谁低,但或许可以说谁很特别。为了让这部小说特别起来,这次我已倾尽了心中所有。

早在2015年,我曾在《布伦迪巴》出版时,许下到纪念抗日战争胜利80周年时写一本关于抗战少年的小说的约定。然而,这部小说的东北因子,其实在2014年夏天就结下了。彼时我第一次有机会重返呼兰,激动难抑之下,发了一个巨长的朋友圈:“7:30到达呼兰河桥头。先奔下河堤去,捧起水来感受大河的体温……呼兰之于我有特别的意义——这里是我的出生地,我离开那个温暖的小村子三十多年了,从未回去过。”

这里提到的“那个温暖的小村子”,名叫朝阳堡。后来到我2017年调入大学任教,开始为这部小说打腹稿时,它就确定无疑地成了啸河、唤河兄弟的家乡。然而这个以东北少年为主角的腹稿打得并不顺利,我甚至一度失去了信心。与此同时,另一个关于海岛少年的成长故事却悄然成熟。它最终变成了长篇小说《野云船》。

《野云船》于2019年初出版后,啸河兄弟便成了我的心心念念。又断断续续地构思了三年,到2022年3月,我觉得胸有成竹了,才开始动笔。当年10月,初稿写出大半后,我接到鲁迅文学院的入学通知,成了其第42届中青年作家高研班的一员。接下来的两个月里,除了聆听文坛名家的讲座,就是与老师、同学们讨论交流,啸河兄弟只好暂且退藏于密。但记得几乎每次围炉夜谈,我都会自觉不自觉地提及萧红,有好几位同学就是被我鼓动得开始阅读萧红、爱上萧红的。而我也就着鲁院宿舍的孤灯窄床,把多年的旧相识《生死场》又重读了一遍。

从天才的萧红身上,我蓦然发现粗粝也是一种美,而我所勾勒、涂抹的一切似乎过于诗意了。这令我悚然,进而沮丧——诗意是我的文学世界的基石,这回却要让渡于铁血了。应该说,这是我从事写作以来遇到的最大挑战。告别鲁院后,我决心暂且挥别诗意,转而把自己浸到呼兰河的怒波里。功夫不负有心人,经过一番挣扎,我笔下终于如愿有了狞厉。

2023年2月,全稿写成了。投入了这么多,初稿按说应该是不错的。然而,我通读过后却发现这初稿竟然那么糟糕!这真令人痛苦,可我知道没别的办法,唯有好好修改,细细打磨……

小说中的狮心少年,从生我的呼兰河畔走来,经哈尔滨、沈阳、北京、青岛,一路走到了我的祖籍地沂蒙山。啸河、唤河、听河兄妹仨,和河神罗先生、大娄子卢三顺等人物,都是我虚构的;而大名鼎鼎的萧红、萧军、金剑啸,和东北青年许文斌、苏联记者哈马丹,却都是实有其人。

闻弦歌而知雅意,但愿读者朋友们在掩卷之时都会心同此理:承平日久的中国人还是要时时警惕外侮,切不可忘记那十四年的血色抗战岁月!

最后,对书名的来历作个交代:“琵琶起舞换新声,总是关山旧别情。撩乱边愁听不尽,高高秋月照长城。”这是唐代大诗人王昌龄的《从军行》。长城内外的静美,是将士们的牺牲换来的。愿你我都既能坐享这人间静美,也能在必要时奋袂而起,加入那无畏将士的行列。

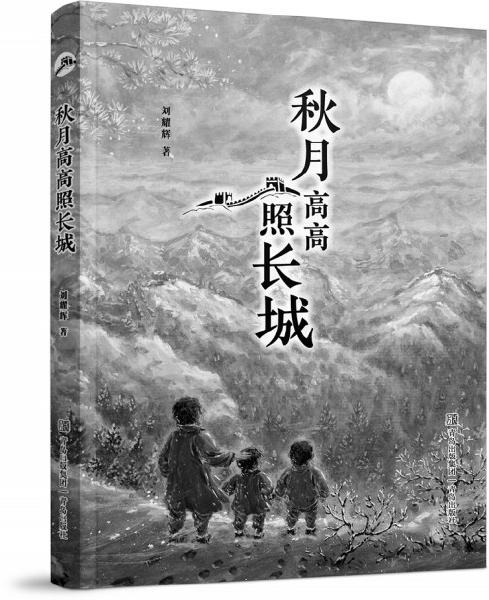

《秋月高高照长城》

刘耀辉

青岛出版社

2024年12月出版