- 分享到:

- 全屏阅读

- 放大

- 缩小

- 默认

九旬老教授为传承红色印刷献史料

来源:中国新闻出版广电报 时间:2025-04-24

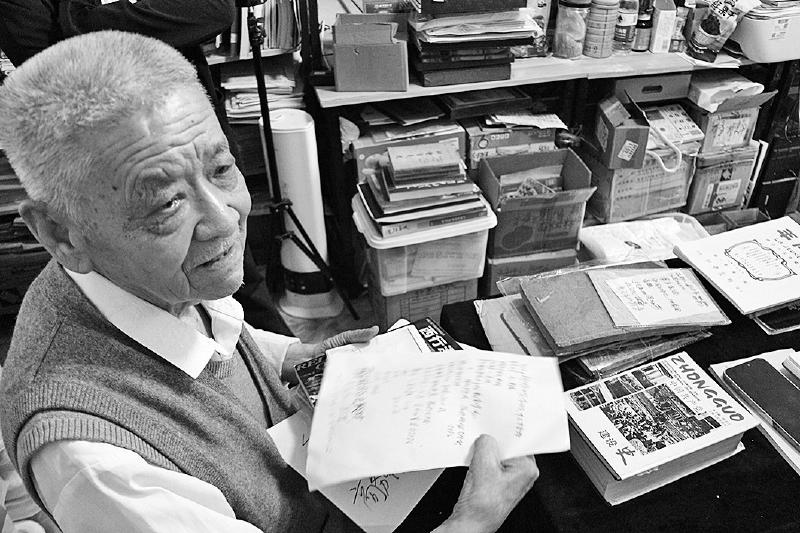

魏老向记者展示其收藏的多种红色印刷史料。

在印刷行业,北京印刷学院教授魏志刚被尊称为印刷史的“活字典”。如今已96岁高龄的他,近日又作出一个很有意义的举动——将自己收藏的300余本红色教育教材史料捐赠给北京印刷学院。随着“魏志刚教授红色教育教材史料研究室”在北京印刷学院马克思主义学院正式揭牌,新中国成立前的部分红色教育教材也在“最美的书”暨北京印刷学院师生书籍装帧艺术成果展上惊艳亮相,一段关于红色出版印刷精神传承的故事徐徐展开。

满墙珍藏映初心

踏入魏老家中,映入眼帘的是朴素的陈设,而最夺目的莫过于满墙的书稿及文献资料。与10年前相比,家中除了魏老日常工作的区域,还新增了一个藏书间,书架上满满当当陈列着各类他的珍藏。尽管已过鲐背之年,魏老依然精神矍铄,谈及印刷事业,声音洪亮有力:“作为老一代印刷人,我应该把最近的学习体会向年轻人做个汇报。”这份谦逊与热忱,正是老一辈印刷人朴素品格的真实写照。

自1949年初投身工作以来,魏老便与印刷业结下了不解之缘。新中国成立初期,他远赴苏联学习先进的印刷技术。学成回国后,他深度参与了北京印刷学院建设全过程,为我国印刷专业教育体系的构建作出贡献。他参与制定了我国高校第一个印刷专业教学计划,成为培养印刷专业人才的重要指引。他还积极投身中国印刷博物馆的筹建工作,并曾任副馆长一职,为传承和弘扬印刷文化贡献智慧。在长达数十年的耕耘中,魏老凭借深厚的专业造诣和无私的奉献精神,为我国印刷事业和印刷教育事业奉献了毕生心血。

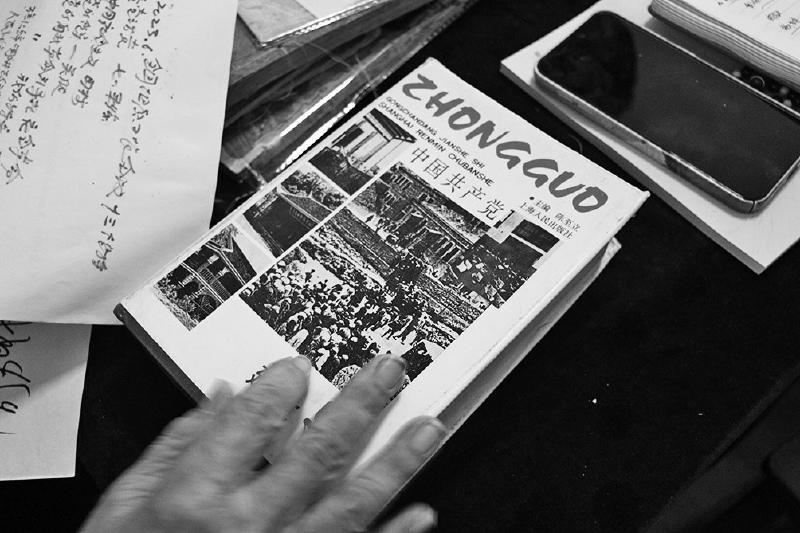

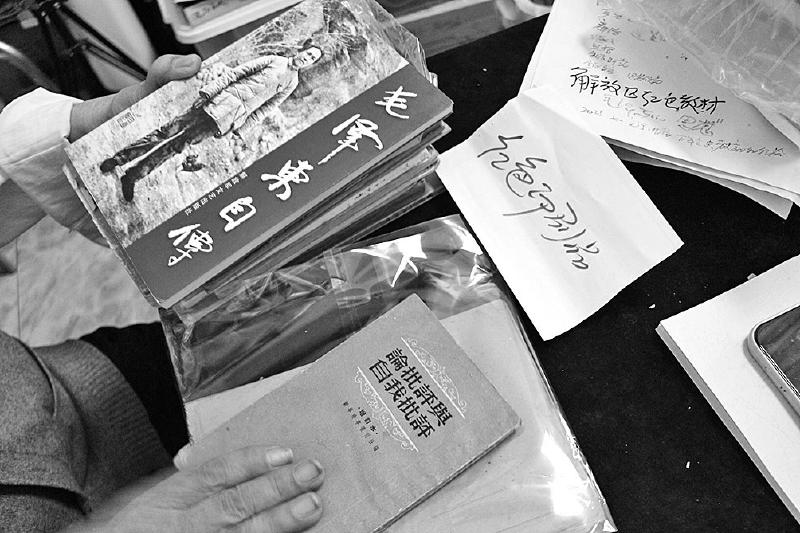

此次捐赠的300余本出版印刷史料,每一本都堪称历史的见证。其中,商务印书馆1906年版新式课本,见证了近代教育的萌芽。陕甘宁边区1944年版抗战小学课本,承载着特殊时期的教育使命。东北书店1948年版《毛泽东选集》,更是凝聚着重要的思想价值。

魏老透露,近年来,他开展了一项工作——推动传统文化进校园,进行文字与书的沉浸式科学体验。他以“没有调查,就没有发言权”为行动准则,广泛查阅史实资料并参阅中外儿童教育相关书籍,巧妙结合中国印刷文化史,精心设计出涵盖印刷文化史等丰富内容的16课时课程,面向不同年龄段的儿童青少年。该项目由魏老构思设计,他的儿子负责实施,并联合北京印刷学院在校大学生,以“大手牵小手”的形式走进小学校园,丰富学生课后活动,让传统印刷文化在孩子们心中播下传承的种子。

“把印刷当成自己的终身事业,因为这是党的要求,党要我们做这件事情,我们就无条件地去干!”七十余载岁月,魏老始终践行着这句誓言。如今,他又通过红色教育教材捐赠,将这份坚定的信仰与红色印刷精神传递给更多人。

红色文化“活”起来

“世界是你们的,也是我们的,但是归根结底是你们的。”提及在苏联学习期间听到毛主席的这番讲话,魏老眼中便闪烁着炽热的光芒。这份跨越时空的信仰,成为他一生坚守印刷事业的精神支柱。

随着“魏志刚教授红色教育教材史料研究室”在北京印刷学院马克思主义学院落地,这里将成为传承和研究红色出版印刷文化的重要阵地。北京印刷学院马克思主义学院党总支书记高杨文向记者感慨,“魏老的精神和他捐赠的书籍是很宝贵的红色资源。”这些来自新中国成立前商务印书馆、新华书店等出版发行机构的教科书和党员干部培训用书,丰富和拓展了马克思主义学院的史料资源,为学院深入开展“三红教育”提供了坚实支撑。

所谓“三红教育”,即北京印刷学院围绕红色出版、红色印刷、红色设计在学生中开展的传承红色基因、赓续红色血脉的教育。高杨文介绍,魏老捐赠的红色教育教材史料入校后,既可进一步丰富现有红色出版研究中心收藏红色出版文献的种类和数量,也可提升学院收藏红色文献的层次和价值。为充分发挥这些红色教材的作用,学校将对其进行系统整理与深度挖掘,精心挑选出具有代表性的珍贵版本,在校内外开展专题展览,让更多人领略红色出版文化的独特魅力和历史作用。同时,学校还将组建跨学院的师生团队,围绕红色教育教材开展专题研究,待研究成果成熟后,积极申报省部级以上科研课题,深入探索红色出版文化的深厚内涵与时代价值,让红色印刷精神在新时代的学术研究与教育实践中焕发新的生机与活力。

魏老还有一个心愿:希望将红色文化与“大思政课”结合,通过场景互动、沉浸体验等创新形式,让泛黄的教材“开口说话”,让红色印刷文化鲜活起来。“历史不能只存在于书本里,要让年轻人亲身感受、传承。”老一代革命者曾经跟魏老这样说过,饱含着对出版印刷文化传承的殷切期望。