- 分享到:

- 全屏阅读

- 放大

- 缩小

- 默认

革命文艺史料建设的新收获

来源:中国新闻出版广电报 时间:2025-03-20

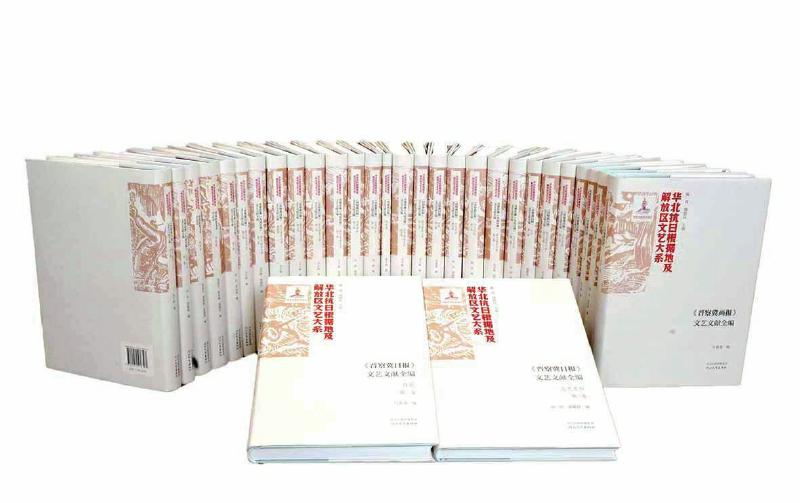

陈晋、郑恩兵主编的《华北抗日根据地及解放区文艺大系》是一项系统工程,卷帙浩繁,共推出《〈晋察冀日报〉文艺文献全编》《晋冀鲁豫〈人民日报〉文艺文献全编》《〈晋察冀画报〉文艺文献全编》《晋察冀日报社人物志》《河北红色文艺作品选》5种57册。我们知道,整理报纸文献非常不容易,不仅费力、耗时,同时,由于年代久远,加之战时印刷技术条件有限,报纸字迹漫漶,给文字辨识增加了很大的难度。河北省社会科学院语言文学研究所为此下了很大功夫,通过几年的努力,给后来的研究者提供了一个可靠的版本。《大系》的出版,对于研究华北抗日根据地及解放区文艺有着非常重要的意义。

这套《大系》在多个方面给了我们有益的启示。

“华北抗日根据地、解放区文艺”的提法有一定新意。编者对“华北抗日根据地、解放区”作了明确的界定:“华北抗日根据地包括当时山东、河北、山西、察哈尔、绥远、热河全部及豫北、苏北、皖北部分地区,分晋绥、晋察冀、晋冀豫、冀鲁豫、山东五大块。”在既往的根据地、解放区文学研究中,要么使用“解放区文学”这个总体性的名称,要么以单个根据地或省域命名,这种研究方式有它的便利性,也有它的局限性。总体性的研究,难以凸显不同地域的根据地文艺的独特性;而以单个根据地或省域命名,又不能涵盖与这一地区有关联的根据地、解放区文艺的特点,主要是各根据地之间犬牙交错,一个根据地往往涉及多个省,而一个省内也有多个根据地存在。以河北省为例,它辖域内就有晋察冀、晋冀鲁豫、冀鲁豫、晋绥等多个根据地存在,在这种情况下,无论是以省域命名,还是以某个根据地命名,都不足以反映这一地区根据地文学的全貌。在这种情况下,“华北抗日根据地文艺”这一概念,有助于更加全面、系统地研究根据地、解放区文艺。

在文艺史料的整理方面,《大系》对报纸文献的系统整理,给我们提供了一个新思路。20世纪80年代以来,中国现代文学史料问题逐渐引起了研究者的重视,陆续出版了一系列史料书籍,如《中国现代文学史资料汇编》《中国当代文学研究资料》等丛书,也有《抗战文艺报刊篇目汇编》《鲁迅生平史料汇编》等著作问世;同时,上海文艺出版社、上海书店、广陵书社等出版机构也陆续影印了一批影响比较大的文学期刊;现代文学史料建设渐成规模。但是,无论是史料整理,还是学术研究中的史料运用,依然存在着这样那样的短板。仅就现代文学的出版平台而言,书籍、期刊、报纸可谓并驾齐驱,对中国现代文学的发生、发展均起到了至关重要的作用,但人们似乎有意无意地忽略了对报纸文献的运用。其原因可能是多方面的,或者认为报纸上的文学作品往往很短小,难称经典,无足轻重;或者由于报纸翻阅费时费力,只能暂付阙如,于是就形成了报纸文献被一定程度无视的局面。

实际上,报纸文献在中国现代文学发展史上的作用无可替代。作为一个重要出版平台,中国现代文学史上的很多名著,都是借助报纸与读者第一次见面的,鲁迅的《阿Q正传》即是发表在《晨报》上,郭沫若的《女神》中的很多诗篇则都是发表在《时事新报》上。现代文学史上的很多经典作品,无论是诗歌、小说、散文还是戏剧都是在报纸上首发的,如巴金的《激流》、老舍的《四世同堂·惶惑》、曹禺的《北京人》等经典作品都是首先在《时报》《扫荡报》《大公报》上发表的。更为重要的是,以连载形式在报纸上登载的这些作品,与出版单行本时的文本有着诸多不同,因此,报纸初刊本具有非常高的版本价值。另外,由于很多作品短小精悍,报纸又保存不易,加之作家经常在动荡中迁徙,一些发表在报纸上的作品因没有留存剪报最终导致散佚,没有收入任何作品集,成为佚文。从这一角度来说,报纸应该是现代中国文学研究者钩沉辑佚的重要领域。同时,报纸不但是一些重要文学作品的首刊之地,同时也是文艺社团、流派的催生之所,各种文艺思潮在这里交相辉映。相较期刊而言,由于报纸出版频率高,能够更及时地传达对同一问题的不同的意见,历来为各派作家所看重。我们知道,如果没有《大公报》,“京派”一定会黯然失色,而如果没有《晨报》,“国剧运动”也很难有声有色地开展起来。再者,报纸给杂文提供了一个自由的发展平台,拓展了知识分子的言说空间,使杂文这一文体在民国时期达到了空前的繁荣。我们知道,《青年杂志》创刊后,“随感录”专栏上的文章已经具备了现代杂文的雏形,随着报业的发达,各报为了争取读者,普遍重视发表与社会民生、时代政治密切相关的时论性文字,它以短小精悍、针砭时弊见长,文风犀利,嬉笑怒骂皆成文章,所反映的问题也多为读者所关切,一时间成为最引人注目的一种文体。在某种意义上讲,一个现代文学研究者,如果没有关注研究对象所处时代的报纸文献,既谈不上对这一时代有深入的了解,也谈不上对他的研究对象进行充分的研究。《〈晋察冀日报〉文艺文献全编》《晋冀鲁豫〈人民日报〉文艺文献全编》的出版,部分地弥补了这方面的缺憾。编者对《晋察冀日报》《人民日报》上的文艺文献进行了系统梳理,类乎竭泽而渔,把这两种报纸上的所有和文艺相关的作品都进行了分类整理,分为小说、诗歌、戏剧、散文、报告文学、文艺评论、文艺史料等卷出版。其中,不但有发表在报纸上的所有文艺作品,还有对这一地区图书、期刊、戏剧演出、广播等工作的评论、介绍、广告等方面的内容,信息量非常大,使读者能够一编在手,对晋察冀、晋冀鲁豫根据地文艺发展有了全局性的了解,在一定程度上弥补了既往解放区文艺研究缺少对报纸文献关注的缺憾。这部《大系》的出版,一定会引起革命文艺研究工作者的高度重视,进而将革命文艺研究进一步引向深化。

《大系》为我们提供了大量的珍稀文艺史料,这些史料不但对我们研究革命文艺有着重要作用,对了解我党艰苦奋斗的历史也有着非常高的价值。《大系》把报纸上发表的散文、报告文学作品全部整理出版了,编为22册,这些作品中的大部分都是纪实性作品,虽然文学性上或有这样那样的值得推敲之处,但它却真切反映了根据地和解放区军民的生活,为我们了解抗日民主根据地的革命历史提供了鲜活的第一手材料,对我们深入了解抗战历史也有着重要意义。

从史料的角度来看,《大系》将《晋察冀日报》《人民日报》上的文艺史料编为13册,给我们提供了很多有价值的材料,能够弥补解放区文艺研究中的某些不足。如文化艺术出版社出版的六卷本《中国话剧剧场演出史》对中国话剧的演出情况进行了比较系统、全面的介绍,是目前篇幅最大的剧场演出史,但可能囿于材料,对根据地、解放区话剧舞台演出的情况介绍稍显简略了些。《大系》的出版,提供了大量的晋察冀、晋冀鲁豫根据地、解放区话剧演出的材料,增进了我们对根据地、解放区话剧发展情况的了解。同时,《大系》也提供了非常丰富的作家生平材料,举凡作家参加根据地、解放区举办的会议、演讲、广播节目等,都有详细著录,使我们对作家生平的了解更为全面。如1946年1月12日的《晋察冀日报》刊登广告,诗人艾青将于1946年1月13日下午1时在华北联大礼堂发表题为《青年与文艺》的演讲;1947年4月25日的《晋察冀日报》发表了通讯《中央局宣传部召开边区文艺座谈会》,比较详细地报道了1947年3月13日召开的“边区文艺座谈会”,艾青参加了本次会议,并在会上详细介绍了自己帮助改进乡村艺术的经验,同时,“为了适应文艺座谈会关于加强文艺创作的号召,边区诗人由艾青、萧三、田间、曼晴同志发起组织诗歌研究会”。报道中的这些信息均未见于人民文学出版社出版的《艾青年谱长编》,《大系》为研究者提供了很多此前不为人知的材料,为后续的研究提供了诸多便利条件。

目前,文学研究进一步向着科学、严谨的方向发展,研究者也越来越重视新材料的使用,而报纸文献是一座史料的“富矿”,仅国家图书馆收藏的根据地、解放区出版的报纸就有120余种,如果能充分运用这些材料,会将革命文艺的研究进一步引向深入。从这个角度说,陈晋、郑恩兵两位先生主持的这项工程给我们带了一个好头,相信未来会有更多的研究者加入到这个行列中来。