- 分享到:

- 全屏阅读

- 放大

- 缩小

- 默认

于书本中找寻春节记忆

来源:中国新闻出版广电报 时间:2025-01-24

春节,在中华文明史上拥有重要的地位。过年,过的是辞旧迎新,过的是热闹团圆,以春节为代表的传统节日承载着丰富的文化内涵和价值观念。从儿时起,我们一边唱着“二十三,糖瓜粘,二十四,扫房子”的民谣,一边掰着指头盼着穿新衣、年夜饭和大红包。过年的习俗中不仅融入了天文、物候,更饱含着人文关怀和家国情怀,凝结着中华民族的文化血脉与思想精华。

接连迎来南北方小年,春节的序幕已经拉开,让我们从书中探寻春节产生的深远影响。长假期间,在走亲访友、外出游玩的同时,读者也不妨从这些书中感受春节带给我们的喜庆祥和,换一个角度发现春节的情感之美、艺术之美和思想之美。

展示中华优秀传统文化的窗口

2024年底,联合国教科文组织将“春节——中国人庆祝传统新年的社会实践”列入人类非物质文化遗产代表作名录。春节申遗成功,是对中国传统文化的高度认可,也是中国文化走向世界的重要里程碑。作为春节申遗的推荐者,作家冯骥才编著的《过年书》(作家出版社)日前出版。

“在中国人过的所有传统节日中,春节是中华民族最具生活情感与生活理想的节日。没有任何节日像春节一样包含中国人那么多精神、心理、追求、性情、偏爱,因而春节最能讲好中国故事。它就像一把钥匙——只要一进入春节,就知道中国人是怎么回事了。作为一名作家,我控制不住地想要写出这股生活的劲头。作为一名民间文化遗产保护工作者,我更感到应该好好传播春节文化。”冯骥才说。《过年书》分为“年的感怀”“年的沉思”“年的艺术”“年的思辨”“年的话语”5个部分,收录了《守岁》《花脸》《春节八事》等50余篇关于春节的文章和访谈,并配以30余张彩图,从春节回忆、春节习俗、对春节相关非遗的抢救,到对春节的思考和展望,全面阐述了春节的文化内涵,可以说是了解春节的入门读物,也是向世界展示中国春节的绝佳读本。

《过年书》一书对春节的独特意义、价值、内涵与性质的开掘,在传承和弘扬春节文化方面起到重要作用,不仅让我们更加深入地了解春节的历史和文化,也为世界各国人民提供了一个了解中国传统文化的窗口。

古往今来,围绕春节形成了丰富多彩的节日习俗,熬腊八粥、小年祭灶、除尘布新、准备年夜饭……每一年,中国人都精心完成着这些充满仪式感的活动,欢天喜地迈入新年。《春节简史:每个中国人的节日之书》(陕西师范大学出版总社)在田野调查和文献考证的基础上,捋清了春节的源起、发展及迁演脉络,提纲挈领地记述了与春节有关的风俗、人情、文化演变、民间传说等,民俗专家张志春依照时间顺序,介绍全国各地从冬至到元宵节的风俗礼仪,以细腻的文笔记录了各族人民欢度春节的热闹场景。跟随这些文字,读者走进四川成都春熙路的“百年金街”、福建厦门的“闽鲁家庭”,一起去湖北红安农村感受“拜跑年”,到山西忻州感受古城人文魅力,赴吉林梅河口看东北年俗变迁,在苏州品味江南过年美食,去郑州感受中原大地的新年民俗……天南地北、城市乡村、吃食礼节、传统现代,尽在一个团团圆圆红红火火的中国年里。在这本写给“每个中国人的节日之书”中,我们读懂了中华民族特有的道德情感和人文追求,感受到春节博大精深的思想内涵,以及生生不息的文化传承。

春节是民族精神与情感的聚合,亿万人的春运则是现代社会所特有的文化景观,充分体现了春节所承载的巨大情感力量。“回家过年”“阖家团圆”的执着追求,承载了太多人的儿女情长和悲欢离合,也承载着对美好生活的向往和追求。春运,既是一次全民的大迁徙,也是一次情感的交融与汇聚。《春运(1954—2024)》(中华书局)以影像方式回望过去70年中国人过春节的节奏、方式,出行的频率、人次,出行的时间、目的地等。从早期太原站女运转车车长的工作场景到无锡汽车客运站的繁忙景象,从吉林市蛟河火车站的拥挤人群到海口市秀英港码头的车辆滞留……这些画面记录了春运的变化,勾勒出一幅中国人春节回家与出行并行交错的社会图景,展现了中国社会的发展变迁,真实反映了中国人在春运中的精神面貌和情感世界,见证了从1954—2024年中国社会的沧桑巨变。正如该书主编杨登峰所言:“我们出版这本书的目的,就是要在这光影的长河中溯源而上,重拾那些被岁月遗落的温情碎片,通过一幅幅珍贵的影像,记录下时代的印记,感受先辈们在这片土地上留下的坚实足迹,让这段历史能够成为国人心中永不磨灭的记忆。”

纸上乾坤大 画中岁月长

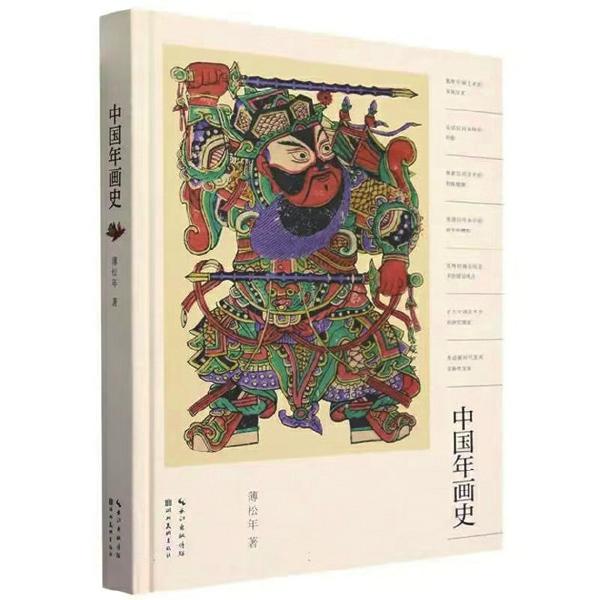

年画作为春节的文化符号,承载着一代代中国人的年味记忆,是“贴在墙上的风土人情”。《中国年画史》(湖北美术出版社)由已故著名美术史论家、中央美术学院教授薄松年撰写,他的学生、天津美术学院副教授姜彦文整理。该书近30万字、收录350余幅经典年画,梳理了年画艺术的起源和发展历程,以及年画背后的民俗文化内涵和审美意蕴,为我们徐徐铺开生动而鲜活的世俗风情画卷,再次唤起我们对年画和年俗的记忆。

薄松年在《中国年画史》一书中阐述:“传统年画较多地反映了人民的生活和理想,它肯定生活,歌颂劳动,充满对美好理想的向往和鲜明的乐观主义精神。民间年画的表现手法也极为活泼自由,它从不单纯卖弄技巧,但适度的夸张变形,鲜亮的色调搭配,千变万化的章法,妙趣横生的构思,炽烈的生活气息,都与内容较为完美地结合在一起,予人以艺术感染力。”在多元文化的冲击下,年画逐渐淡出人们的日常生活。薄松年也在书中留下一个问题:春节是中国普天同庆的隆重节日,年画还有没有可能以新的形式和面貌新生呢?近年来,一大批雅俗共赏的新年画作品,吸引人们“赏年画,过大年”,感受传统节日的魅力,读懂乡土中国的意蕴。

越来越多讲解年画的图书问世,越来越多的读者在阅读中认识年画,爱上年画,就是对这个问题最好的回答。《年画传奇》(人民文学出版社)一书中精选了120多幅年画,来自包括杨柳青、桃花坞、杨家埠等著名的年画产地,每一幅都是从天津大学冯骥才文学艺术研究院中国木版年画研究中心数据库等权威机构中精心挑选出来的。这些年画不仅美观,更蕴含着深厚的文化意义。冯骥才多年来致力于保护和传承中国民间年画艺术,他收集的年画作品如同璀璨星河,而《年画传奇》中的年画正是这些星河中的明珠。该书中有40多个年画里的民间故事,是从全国各地的民间故事中精心挑选和编辑整理而成,分为历史传说、神仙奇事、神奇动物三大类,比如什么是二月二龙抬头?为什么过年要放爆竹?为什么关羽被称为武财神?秦琼尉迟恭为什么当门神?从这些故事中,读者可以了解传统文化习俗和典故,从年画这类民间创作的艺术品中,近距离感受中华优秀传统文化的博大与灿烂。

传承节日精神价值

孩子们大都盼着过年,喜欢过年,家长和孩子一起阅读关于春节的绘本等书籍,可以让小读者们对春节有更深的体会,让节日的精神价值更好地传承。

从腊月初一到正月十六,整整46天,《我的春节大书》(海豚出版社)用长卷的形式,以时间为序,手把手带着小读者度过一个仪式感满满的春节。如何布置新年桌,怎么做一盏漂亮的小灯笼,怎么腌制腊八蒜……每天都有安排,每天都有讲究,每个活动都富含深意和智慧,7.68米全景全彩手绘长卷,让过年的整个流程清晰、直观地摆在我们面前,沉浸式感受原汁原味中国年。

《我的春节大书》由“知”“行”两大板块组成,全面生动地介绍和春节有关的由来、习俗、禁忌、神话传说、民间故事、童谣等传统文化常识,帮助孩子了解那些年年过,却不知其所以然的春节习俗,让他们在轻松愉快的阅读过程中,感受中国传统文化的精神内核和魅力。特别值得一提的是,书中包含4个手工,22个故事,鼓励家长与孩子一起动手制作风车、灯笼、旱船、高跷,一起唱歌谣、听故事……在动手体验中触摸春节的温度,增进亲子关系。用图文并茂、多元讲述的方式,给孩子一种了解传统文化的全新形式和颠覆性阅读体验。长卷的设计让过年的整个流程从未如此清晰、直观地摆在我们面前。

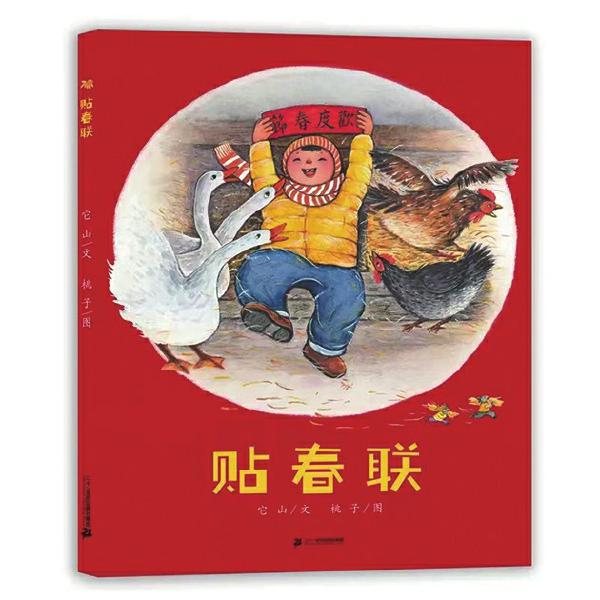

《贴春联》(二十一世纪出版社集团)是一本表现春节传统民俗文化的绘本,也是一个在日常对话中展现民间智慧与情感温度的故事。书中的小宝在和爷爷贴春联的过程中,逐渐理解贴春联这一看似简单的活动,竟承载着更多的寓意。不同的春联,代表着人们对过往一年的感恩与对新一年美好生活的期许,展现出一种强烈的文化认同感和家庭凝聚力。我们从书中不仅了解到贴春联的方法,也理解了每一副春联的文化寓意,特别是家长会意识到,贴春联不仅是简单的亲子互动,更是对传统的再现,对文化的传承。

让少年儿童在经典阅读中,感受优美的文字,接触优秀的文学作品,对于培养他们的语感,以及培养根植于文化传统的世界观、价值观和审美情致有很大帮助。