- 分享到:

- 全屏阅读

- 放大

- 缩小

- 默认

唐宋碑题文字古 苏黄翰墨藓苔苍

——观“苏东坡、黄庭坚名碑名拓展”有感

来源:中国新闻出版广电报 时间:2025-01-10

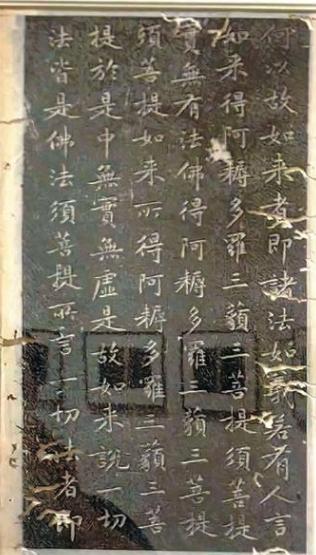

黄庭坚《金刚般若波罗蜜经》

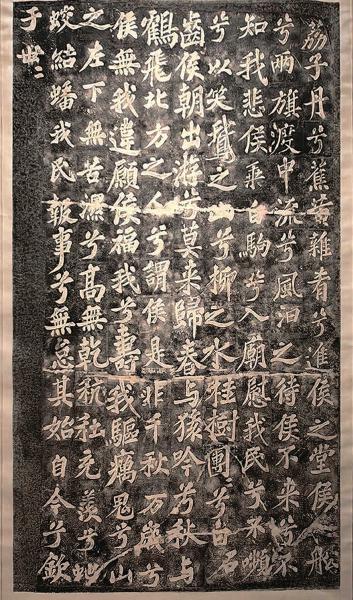

苏轼《荔子碑》

出差蜀南,工作间隙到宜宾博物院参观,幸见正在举办的“一滴水可以见太阳——苏东坡、黄庭坚名碑名拓展”(以下简称“苏黄名碑名拓展”),得以在翰墨书香中追寻古人的足迹,品味传统文化的博大精深。

在华夏文明的璀璨长河中,苏东坡与黄庭坚宛如两颗耀眼的星辰,以其笔底生花的文学才华、独树一帜的艺术风格、肝胆相照的一生情谊,照亮了千年的历史时空。苏黄年龄相仿,兴趣相投,交往之久,情感之浓,友谊之纯,古往今来都是少见的。后人总喜欢把他们相提并论:他们诗词题材广阔,清新豪健,善用夸张比喻,独具风格,并称“苏黄”;他们书法独具一格,与米芾、蔡襄合称“宋四家”;当然,黄庭坚还是苏东坡的学生,与张耒、秦观、晁补之并称“苏门四学士”。

当苏东坡第一次看到黄庭坚的文章,称其文如“精金美玉”,称其人“超逸绝尘,独立万物之表”,直接给黄庭坚贴上“非今世之人”的标签,发自内心地对后学充满期望。黄庭坚回忆初见苏东坡时,则是“故尝望见眉宇于众人之中,而终不得备使令于前后”。这感觉,像极了今天的粉丝遇见偶像的欢欣与忐忑。

苏黄都曾因政治斗争而遭受排挤,被贬至边远地区。这种相似的遭遇,使得他们在艰难时期互相支持,共同度过政治和心灵上的危机。这样的际遇,也更加深了他们之间的友谊。他们通过书信保持联系,互相赠诗表达情谊,给予对方鼓励,这些诗作和书信至今仍被传颂。他们的友谊不仅基于共同的兴趣和相似的经历,还建立在深深的相互尊重和理解之上。

苏黄有着几十年的文学与书法上的交流,不仅彼此影响很深,对后世更是有着深远的影响。苏东坡的豪放和直率在黄庭坚的作品中有所体现,而黄庭坚的细腻和深思也在苏东坡的作品中留下痕迹。特别是在书法上,苏黄虽然惺惺相惜,但也会直言不讳。苏东坡对黄庭坚说,“你的字虽清劲,而笔势有时太瘦,几如树梢挂蛇”。黄庭坚也不示弱,回击道:“公之字固不敢轻论,然间觉褊浅,亦甚似石压蛤蟆。”也就是黄庭坚有这样的胆魄,敢把老师的书法比成扁肥的“石压蛤蟆体”!

“苏黄名碑名拓展”上,总共展出苏东坡与黄庭坚珍贵拓本100多件。这些拓本承载着历史的厚重,凝聚着艺术的精华,不仅是书法艺术的瑰宝,更是文学精神的传承。透过这些拓本仿佛能穿越时空,与两位大师进行一场心灵的对话,感受他们的喜怒与哀乐,领略他们的智慧与才情。

苏东坡在世时,其书迹即多被镌刻入石,但因宋代元祐党争,手迹遭大量毁损,致其碑刻存世不多。据不完全统计,现存苏东坡书迹的刻帖70余种,而存世的刻有苏东坡书迹的原石只有10余种,这其中尤以《罗池庙诗碑》《表忠观碑》《醉翁亭记》《丰乐亭记》等著名的楷书“四大名碑”最为珍贵。在“苏黄名碑名拓展”上,笔者有幸见到了《罗池庙诗碑》和《表忠观碑》的拓本。

《罗池庙诗碑》全称《罗池庙迎享送神诗碑》,位于广西柳州市的柳侯祠内,因集“柳事、韩文、苏书”于一体——碑文载柳宗元在岭南事迹,诗文为韩愈纪念柳宗元所作,书法出自苏东坡盛年之手,被历代文人称为“三绝碑”。因其首句“荔子丹兮蕉黄”,该碑又称《荔子碑》。柳宗元病逝于柳州刺史任上后,柳州为追慕其政绩,在当地罗池旁建罗池庙(即今柳侯祠)。第二年春,韩愈闻讯后撰写《柳州罗池庙碑》一文以悼念亡友,碑文末尾附作《迎享送神诗》。若干年后,苏东坡南下广东途经湖南时,选《迎享送神诗》以楷书书写。南宋嘉定十年(1217年),人们将苏东坡之作刻碑于罗池庙,这块珍奇的“三绝碑”得以面世。

《表忠观碑》是苏东坡“四大名碑”之首,刻成于北宋元丰元年(1078年)八月,现存于杭州钱王祠。《表忠观碑》系苏东坡43岁时撰并书,此时正值东坡壮年,不仅文词脍炙人口,书法也精妙非常。碑文并载于《东坡文集》和《宋文鉴》。《表忠观碑》刀法娴熟浑厚,充分表现东坡似绵裹铁,内刚外柔的书法风格,是苏东坡留存下来不可多得的书法珍品。原碑笔法操纵娴熟,方整俊伟,也间以圆笔宛温,如其竖钩颇有特点,将“我”“相”等字取其方,“承”“行”字又取其圆、多用三分之笔,显其丰腴,且每笔均不为虚锋,实笔书碑一丝不苟。结体峻拔右角,如“承”“行”“之”等等均右角耸竦,在方整中得气韵生动。

《表忠观碑》命运多舛。由于历史变迁,宋刻版《表忠观碑》一度消失,清乾隆年间发现过第一石、第四石两块,共四面,但都仅存上半截。民国三十六年(1947年),金石学家陈锡均在府学(今临安孔庙)断墙下发现第二石的碎石10块,全部移到钱王祠保存,可惜后来又不见其踪。直到2020年6月,杭州钱王祠进行维修,期间在西南碑亭附近开挖排水沟时发现了4块残石。

此外,在“苏黄名碑名拓展”上,还见到了宋刻《滕县公堂记》《司马温公神道碑》《雪浪斋石盆铭》《齐州长清真相院舍利塔铭》《乳母任氏墓志铭》《陶诗饮酒》等,这些名碑拓本都是东坡书法和碑刻中的上乘之作,而且都散发着他重情重义、尊老携幼的人性光辉。

相比于苏东坡,在北宋的朋党之争中,黄庭坚只是一个“从犯”,当时的朝廷对他的处罚也要轻一些。另外,北宋的皇帝很是欣赏他的书法,比如宋太宗赵光义为澄清吏治,要求在各级署衙均设立戒石坊,并亲自从后蜀后主孟昶《颁箴令》中挑选了“尔俸尔禄,民膏民脂,下民易虐,上天难欺”十六字箴言,由黄庭坚书写,命令各州县长吏刻在戒石坊上,目前,在河南密县古衙等处还能见到这样的书刻。所以,相比之下,黄庭坚的碑刻存世要多一些。在“苏黄名碑名拓展”上,见到了过去很难见到的一些黄庭坚书迹的珍贵拓本,其中多幅与展览举办地宜宾相关。

一幅是《苦笋赋》拓本。宜宾古称戎州,黄庭坚谪居戎州期间,创作诗、词、文等近百篇,对戎州的风物、名胜多有吟咏。宜宾因生态环境优越而盛产各种竹类,蜀南竹海就是一张响当当的竹生态旅游名片。宜宾竹的种类不计其数,其中,苦笋也主要生长在这里。初生于土中,其味清香而微甜,出土拔节则苦,故民间有甜竹笋之称。爱酒的黄庭坚,也酷爱宜宾的苦笋,写有《苦笋赋》一文。《苦笋赋》全文浅明如话而有深意,借咏苦笋虽苦食之却能“开道”之事,阐发了忠言虽然逆耳却可以“活国”之理。

最吸引我的还是两幅《青衣江题名卷》拓本。一幅拓自国家博物馆珍藏且很少对外展出的《青衣江题名卷》;一幅拓自宜宾流杯池,系后人仿黄庭坚《青衣江题名卷》所刻。《青衣江题名卷》亦称《明瓒诗后题卷》《戎州帖》《牛口庄题名卷》,是黄庭坚在戎州所书的巅峰之作。自宋以来,流传有序,备受珍视。千年间,经元代赵孟頫,明代项元汴,民国张弧、方若等无数名家之手,又得清末民初大学者罗振玉题跋,声名显赫。《青衣江题名卷》虽仅50字,却横跨10米长卷,单字约有18厘米,系黄庭坚56岁时所书。用笔爽利果断,字体精气十足,充满张力,笔法丰富,提按转折之清晰,犹如刀斧之工。同时,又不失柔和之感,字体充满韧性,刚柔相济,和谐自然,章法布局大方得体。在这里,丝毫没有流露出被贬戎州的失落颓废,反而展现出顺应自然、随遇而安、轻松闲适的生活情趣,可见谪居戎州的黄庭坚达到了超然物外的精神境界。

苏东坡、黄庭坚都曾流寓戎州,他们在此创作的诸多诗作和留下的故事传说,如同文学之甘霖与人文之雨露,润泽着这片深厚的土地,成为宜宾历史文化光辉璀璨的一个篇章。除了《苦笋赋》,举办方还精选了多幅来自全国重点文物保护单位——宜宾流杯池的石刻拓片。流杯池是苏黄曾经饮酒吟诗的地方,这里的石刻题记字体有楷书、行书、草书、隶书等,都是北宋及之后历代文人墨客的珍贵作品,其中还有一幅后世文人仿黄庭坚字体刻下的《赤壁怀古》。史称《荔子碑》为“三绝碑”,这幅苏词黄书的《赤壁怀古》,又何尝不是一幅“双绝刻”!

黄庭坚曾有“桃李春风一杯酒,江湖夜雨十年灯”的诗句表达对挚友黄几复的怀念,这句诗用来形容他和苏东坡一生的交往,也是极贴切的。他们的感情有如浓烈的酒,烈度十足,十分上头;他们之间的关心、照拂又如夜晚的灯,彼此照亮前行的路。只是可惜,在苏黄之间,“桃李春风一杯酒”的快乐时光是短暂的,前后只有三五年之久;而“江湖夜雨十年灯”的痛苦岁月是绵长的,他们人生的大半时光都是奔波在江湖夜雨中。

苏黄的交情,因为没有刻意,所以自然;因为不问利弊,所以不生怨恨;因为各有天地,所以亦不惧分离。就像黄庭坚的诗句所言:“恰如灯下故人,万里归来对影;口不能言,心下快活自省。”我们今日读苏黄,不只要去仰慕其卓越的才华,更要去品味诗篇书画之下的纯粹和那种文人士大夫之间真正的志同道合,既不会在顺境时邀功攀附,更不会在逆境时落井下石。