“两锤定音”,对陶瓷艺术品侵权说“不”

来源:中国新闻出版广电报 时间:2024-11-21

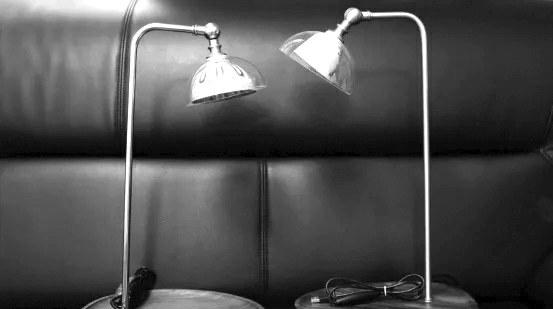

左为原告于某产品,右为某陶瓷公司产品。 资料图片

在江西景德镇这座历史悠久的城市,陶瓷不仅是人们日常生活的一部分,更是文化传承与创新的载体。每一件陶瓷作品作为创作者心血的结晶,都承载着独特的审美价值和文化内涵。景德镇的陶瓷灯,以独特的艺术魅力和实用价值,照亮了千家万户,也照亮了传统工艺与现代设计交融发展之路。然而,当这些艺术品被笼罩在盗版的阴影之下,不仅创作者的权益会受到侵害,整个艺术市场的正常交易秩序也会受到冲击。近日,景德镇市珠山区人民法院和景德镇知识产权法庭“两锤定音”,为一场关于陶瓷灯的侵权之争画上了句号,也为陶瓷艺术品的版权保护提供了司法指引。

被告方在未经原告于某授权许可的情况下,擅自在电商平台销售原告拥有著作权的陶瓷灯,还在多个社交平台发布了关于涉案陶瓷灯的宣传广告。在一审中,法院认定被告侵权,而被告不服上诉,二审法院维持了一审法院关于被告应立即停止销售使用原告美术作品的侵权商品,以及删除在社交平台发布的侵害原告著作权的图片的判决,但在事实认定和赔偿方案上进行了一定调整。

未经授权销售陶瓷灯被判侵权

2023年4月25日,江西省版权局向著作权人于某出具了作品登记证书,认定其作品名称为“且斋陶瓷灯——等灯系列(器型)”,作品类别为美术,创作完成日期为2023年3月29日。不久之后,于某发现其创作的“且斋陶瓷灯——等灯系列(器型)”却被某陶瓷公司未经授权擅自销售,于某随后迅速采取了法律行动。

于某首先在江西省景德镇市景德公证处对侵权行为进行了证据保全,确保了侵权行为的证据得到合法有效的固定。随后,于某向景德镇市珠山区人民法院提起诉讼,要求某陶瓷公司立即停止侵权行为,并赔偿经济损失及合理维权开支共计8万元。

一审法院在审理过程中,对涉案作品的著作权属性进行了仔细审查,并对侵权行为进行了认定。法院首先对被诉侵权产品与于某的原创作品进行了详细比对,比对的内容包括但不限于:整体布局——法院对比了两款陶瓷灯的整体设计布局,包括灯罩的形状、灯杆的设计、底座的结构等;部件组合——检查了两款灯的各个部件组合,如灯罩的层次、灯杆与底座的连接方式等;艺术审美——评估了两款灯的艺术审美价值,包括设计风格、视觉效果等。

经过以上比对,一审法院认为,于某的作品不仅具有实用性,还具有艺术性,符合《著作权法》对美术作品的保护要求。同时,法院通过对被诉侵权产品与于某作品的比对,发现两者在整体布局和部件组合上存在实质性相似,从而认定某陶瓷公司的行为构成侵权,判处被告某陶瓷公司立即停止销售使用“且斋陶瓷灯”美术作品的侵权商品,删除社交平台上所属名的“三某”账号中发布侵害于某著作权的图片并赔偿于某经济损失及合理费用支出共计54702元。

微小差异不影响实质性相似

某陶瓷公司不服一审判决,遂上诉至景德镇知识产权法庭。

二审法院表示,根据《著作权法》,作品需满足以下条件:属于文学、艺术和科学领域内的智力创作;具有独创性;能以有形的形式复制;具有审美意义;属于平面或立体的造型艺术作品。法院认为,该陶瓷灯不仅具有照明的实用性,还体现了创作人于某的取舍、选择、设计、布局等创造性劳动,给人以和谐、温婉的美感,具有独创性的审美意义。因此,法院认为该陶瓷灯属于实用艺术作品,受《著作权法》保护。

法院对于侵权的判断依据聚焦于:一是上诉人是否“接触”了权利人主张保护的作品;二是被诉侵权产品与权利人主张保护的作品之间是否构成“实质相似”。

鉴于于某的作品已公开,且上诉人与于某处于同一地理区域、从事相同行业,上诉人存在接触案涉作品的可能性。法院通过比对发现,被诉侵权产品与于某的作品在整体布局、部件组合上相似,仅在内层灯罩的杯型及大小上有所不同,但这种差异并未改变灯的整体艺术审美,故构成实质性相似。

由此,法院认定上诉人侵权行为成立。二审维持一审判决,并在根据该案事实基础上调整某陶瓷公司赔偿于某经济损失和合理开支费用3万余元。

值得注意的是,一审、二审结果的最大不同之处在于赔偿金额的调整。这是因为二审法院认为,于某未能提供完整的成本证据,无法精细核算单位利润,因此不支持其按实际损失计算赔偿金额的主张。同时,上诉人提交的证据也不能完全证明其销售的被诉侵权产品成本,故不支持其按违法所得计算赔偿金额的主张。法院最终根据侵权行为的情节,判决上诉人赔偿经济损失和合理开支费用共3万余元。